2025年10月8日

上製本とは?特徴・綴じ方・各部の名称をわかりやすく解説

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

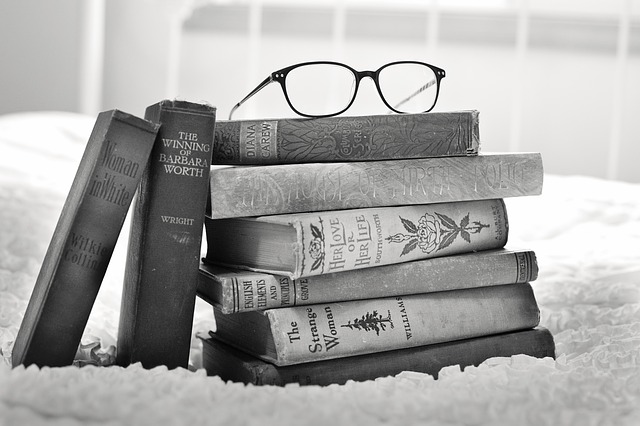

上製本とは?

上製本とは、本文よりも一回り大きい厚手のボール紙などの硬い素材を表紙に使用し、本文をくるむ製本方法です。「ハードカバー」とも呼ばれます。

本文を糊や糸でしっかりと綴じるため、仕上がりは頑丈で高級感があり、保存性にも優れています。そのため、記念誌やアルバム、写真集、辞書、絵本など、長期間の保存や高い耐久性が求められる書籍に多く採用されています。

この記事では、上製本の特徴や綴じ方の種類、各部の名称についてご紹介します。

なお、上製本のほかに「並製本(ソフトカバー)」という製本方法もあります。並製本については、以下の記事で詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

上製本の特徴

①保存性・耐久性が高い

上製本は、厚手のボール紙や布、レザーなどの素材を表紙に用いるため、耐久性が高く、長期保存に適しています。

さらに背も強固に固定されているため、頻繁に開閉しても壊れにくいのが特徴です。特に「糸かがり綴じ」を採用すれば、ページの抜け落ちや破損が起こりにくく、記念誌やアルバムなど、長期保存を前提とした冊子に適しています。

②高級感がある

布クロスやレザークロスなどを使用することで、見た目に重厚感と上品さが生まれます。さらに、箔押しや型押しといった加工を施すことで、より一層特別感や高級感を演出できるのも魅力です。

贈答用や記念用の出版物によく選ばれています。

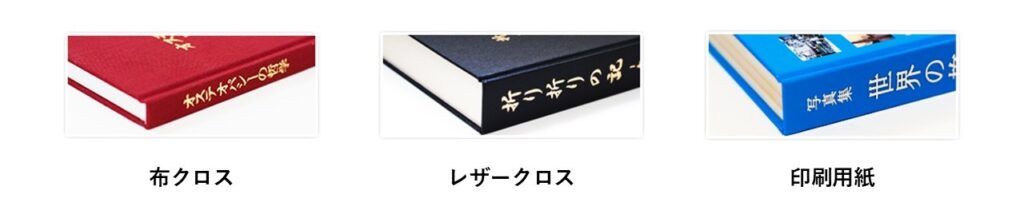

③表紙素材の選択肢が多い

上製本では、布クロス・ビニールクロス・レザークロス・印刷用紙など、多彩な素材を表紙に使用することができます。色や質感、加工方法の組み合わせによって、デザインの幅が広がり、企画の趣旨や読者層に合わせてオリジナリティの高い仕上がりにすることが可能です。

④納期・コストがかかる

上製本は、厚みのある表紙素材を使用し、強固な綴じ方法を採用するなど、並製本に比べて必要な工程や材料が多い製本方法です。

そのため、並製本よりも納期やコストがかかる傾向がありますが、その分仕上がりの耐久性や外装の高級感に優れた一冊になります。

上製本の背の種類

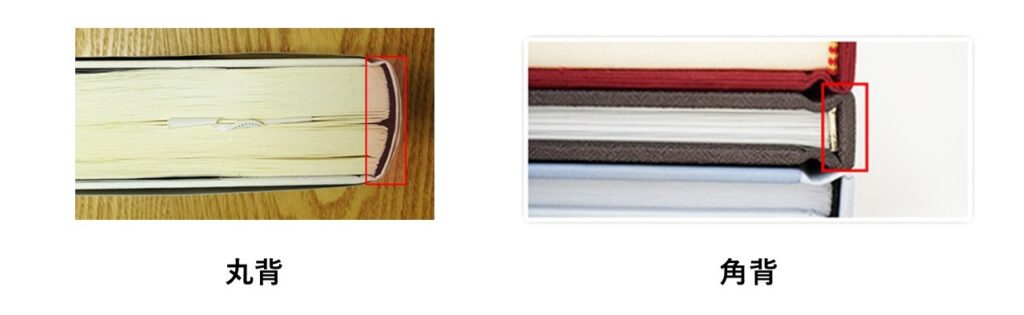

上製本の背には「丸背」と「角背」の2種類があります。

・丸背:背が丸く加工されており、厚みのある本でもページを開きやすいのが特徴です。

・角背:背が平らになっており、整った印象を与え、本棚に収めやすいというメリットがあります。

上製本の綴じタイプ

糸かがり綴じ

糸を使って本文の背を縫い合わせる方法です。ページが開きやすく耐久性も高いため、上製本でよく用いられる綴じ方法です。

無線綴じ

本文の背を糊で固めて接着する方法です。比較的コストを抑えられ、仕上がりもきれいですが、糸かがり綴じに比べると強度は劣ります。

あじろ綴じ

本文の背に細かな切れ込みを入れ、糊を浸透させやすくしたうえで接着する方法です。無線綴じよりも接着力が高く、より丈夫に仕上がります。

ミシン綴じ

製本用ミシンを使って本文の中央を糸で綴じる方法です。糸を使う点では糸かがり綴じと共通しますが、ミシン綴じは二つ折りした用紙の中央をミシンで綴じるため、少ないページ数にも対応でき、左右のページのずれが生じにくいという特徴があります。

上製本の各部分の名称

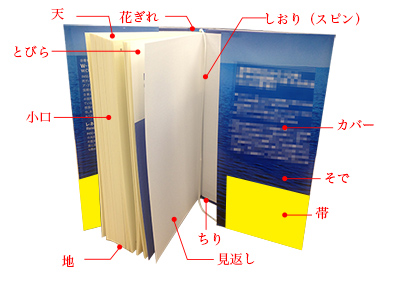

天

本を見開いたときの上部を指します。

地

本を見開いたときの下部を指します。

小口

本を見開いたときの外側(=持ち手側)を指します。

ちり

上製本では、一般的に表紙を本文より2~3mm大きく作ります。この本文からはみ出した表紙部分を「ちり」と呼び、本文を保護して傷みにくくする役割があります。

見返し

表紙と本文をつなぐ紙で、表紙を補強する役割があります。表紙の裏側に貼り付ける紙を「きき紙」、本文側で糊付けされていない紙を「遊び紙」と呼びます。紙の色や質感によって、デザイン性を高めることができます。

とびら

表紙を開けて最初に現れるページを「本扉」と呼び、書籍のタイトルや著者名などが記載されます。章の区切りなどに入れられる扉は「中扉」と呼ばれます。

花ぎれ

背の天地につけられる装飾用の布。背の強度を補強するとともに、デザイン上のアクセントにもなります。

スピン(しおり)

本文に縫い込まれたひも状のしおり。読んだ箇所をすぐに開ける利便性に加え、表紙の色と合わせることで高級感を演出することもできます。

帯

書籍の下部に巻かれる販促用の紙。主にキャッチコピーや推薦文などが印刷され、購買意欲を高める効果があります。

カバー

表紙の上に掛ける紙製の外装。書籍を保護し、デザインの自由度を高めます。商業書籍では付けられることが多いですが、布クロスやレザークロスを使用した上製本では、カバーは付けないことが一般的です。

そで

カバーの折り返し部分。著者プロフィールや作品解説などが掲載されることが多いです。

まとめ

今回は、上製本の特徴と綴じ方、各部の名称についてご紹介しました。

上製本は、厚い表紙や丁寧な綴じ加工によって、耐久性や保存性に優れた製本方法です。特に、記念誌やアルバム、絵本など、保存性や高級感を重視する場合に適しているといえるでしょう。

並製本に比べて工程が多く、納期やコストはかかりますが、その分、完成した本は長期間にわたって保存が可能で、長く読まれ続けることができます。

制作を検討する際には、綴じ方や表紙素材、装飾の有無などを目的に合わせて選ぶことで、読み手の印象に残る一冊に仕上がります。ぜひ参考にしてみてください。