2025年3月12日

営業マニュアルに必須の8項目とは?目次テンプレートも紹介!

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

営業マニュアルは、営業活動をスムーズに進めるために欠かせないツールです。

しかし、営業業務は個々の経験やスキルに依存しやすく、正解が一つに定まらないうえ、他部署との連携や顧客ごとに異なる対応が求められるため、マニュアル化が難しい分野でもあります。

そこで今回は、営業マニュアルを作成するメリットや、営業マニュアルに必要な項目、活用しやすい目次のテンプレートをご紹介いたします。

営業マニュアルを作成するメリット

1.教育にかかる時間の短縮

営業マニュアルには、営業の基本知識や実践的なノウハウが体系的にまとめられているため、新入社員や経験の浅い営業担当者にとって業務の指針となります。

もちろん、マニュアルを渡すだけでは十分とは言えませんが、すべてを口頭で説明したり、長時間付きっきりで指導する必要がなくなり、教育の効率化が図れます。

また、先輩社員もマニュアルをもとに指導できるため、「この業務について教えていなかった」といった抜け漏れを防ぐことができ、教える側の負担軽減にもつながります。

さらに、「わからないことがあった際もマニュアルを見ればわかる」という環境を作っておくことで、新入社員も安心して業務に取り組めるでしょう。

2.属人化の解消

営業業務は、属人化しやすく、個人の経験や能力によって成果に差が出やすい業務です。営業マニュアルを作成し、業務フローや行動指針、トークスクリプトなどを標準化することで、個人差を減らし、属人化を防ぐことができます。

また、顧客情報や過去の対応履歴などもマニュアルにまとめておけば、担当者が急に不在になった場合でもスムーズな対応が可能になり、異動や退職の際の引き継ぎにも役立ちます。

3.営業力の向上

ベテラン営業員や成績のよい営業員のノウハウをマニュアルとして共有することで、新人の早期戦力化や営業チーム全体のスキルアップが期待できます。

また、業務手順やルールが明文化されることで、ミスの防止や品質の向上にもつながります。さらに、トラブル時の対処法や過去のクレーム事例などもマニュアルに盛り込んでおけば、イレギュラーな事態が発生した際にも適切な対応ができるようになるでしょう。

4.業務の効率化

マニュアルによって業務内容や手順が明確化されることで、自己流のやり方や人によってバラバラだった方法が統一され、無駄を省いた効率的な業務進行が可能になります。

さらに、マニュアルを作成する過程で業務を細かく洗い出し、フローを可視化することによって、普段の業務を見直す機会が生まれます。その結果、実は不要だった工程が明らかになり、業務の最適化につながることもあります。

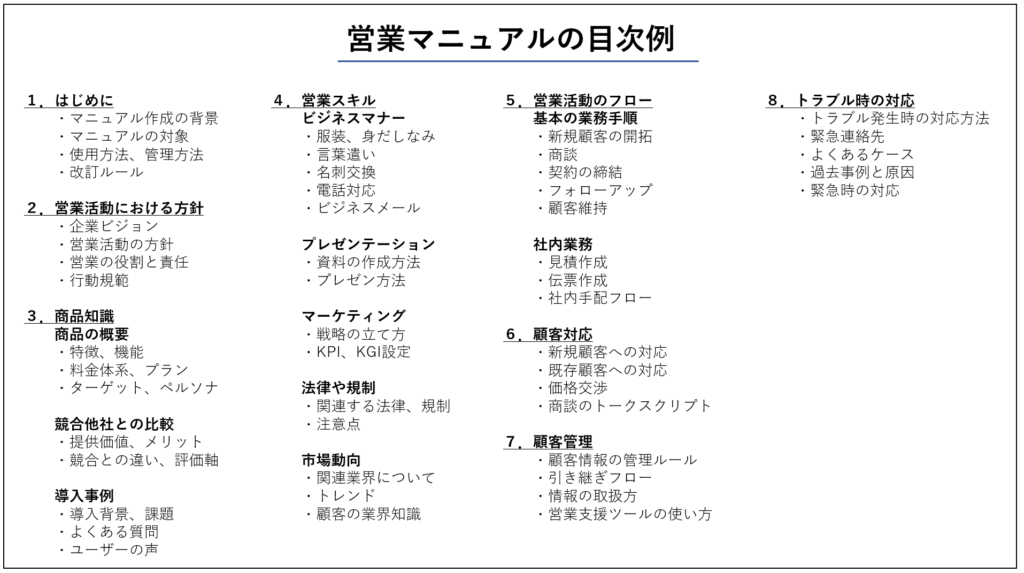

営業マニュアルに必要な項目と目次テンプレート

ここからは、営業マニュアルに記載すべき主な項目について具体的に紹介します。業界や対象によって異なりますが、今回ご紹介する項目を目次テンプレートとして参考にしてみてください。

1.導入・はじめに

マニュアルの冒頭では、作成の背景や目的、使用方法を明記しましょう。これにより、マニュアルの意義や対象が明確になり、活用しやすくなります。

また、営業マニュアルには顧客情報や機密情報が含まれることが多いため、管理上のルールなどもあわせて記載しておくと安心です。

2.営業活動における方針・ビジョン

続いて、営業活動の基本方針や考え方を示します。組織全体のビジョンや理念、行動指針を明文化することで、営業チーム全体の方向性を統一することができます。

また、業務内容やノウハウだけでなく、営業の役割や責任についても触れることで、業務の意義をより深く理解できるようになります。

3.自社の商品・サービスに関する情報

営業活動を行うにあたり、自社の商材について深く理解しておくことが必要です。以下のような情報を整理し、わかりやすくまとめておくことで、顧客に対してより効果的な説明・提案ができるようになります。

・商品、サービスの特徴

・ターゲット、ペルソナ

・導入事例

・よくある質問

・競合他社との違い

・専門用語

これらの情報を一元化することで、営業ツールとしても活用しやすくなります。実際の営業シーンを想定し、使いやすいフォーマットで作成するのが理想的です。

4.営業に必要な基本知識・スキル

営業活動に必要な基本的な知識やスキルを記載します。

会社独自の規則や文化がある場合は、それらも明記しておきましょう。

具体的な項目としては、以下が挙げられます。

・ビジネスマナー

・電話対応、ビジネスメール

・プレゼンテーションスキル、資料作成方法

・マーケティング基礎知識

・関連する法律、規制

・顧客業界の基礎知識

・市場動向、トレンド

服装・髪型といった身だしなみ、言葉遣い、名刺交換などの基本的なビジネスマナーから、マーケティングや市場動向まで、営業に関連する幅広い知識を網羅しておくのがおすすめです。これらの知識を身につけることで、顧客からの信頼獲得にもつながります。

また、市場動向やトレンドは日々変化するため、マニュアルに記載する際は情報が古くならないよう注意が必要です。定期的に内容を見直し、最新の情報へ更新することを心がけましょう。

5.営業活動の流れと業務内容

新規顧客へのアプローチや商談の進め方、契約の締結など、一連の営業プロセスとそれにともなう業務内容を明記します。

具体的には、以下のような項目が挙げられます。

・新規顧客の開拓(リード獲得)

・リードから見込客への育成

・見積の作成

・商談

・契約の締結

・契約後のフォローアップ

・顧客維持(アップセル・クロスセル)

上記に加え、社内業務やルーティンワークなども整理し、マニュアル化しておきましょう。営業ノウハウや成功事例なども盛り込むことで、より実践的なマニュアルになります。

6.顧客対応の方法・トークスクリプト

業務手順に沿って、顧客の特性やシーンに応じたアプローチ方法やトークスクリプトをまとめましょう。

例えば、「新規問い合わせにはこのように対応する」「関心度の高い顧客にはこのようにアプローチする」といった形で明文化することで、各顧客に適切な対応ができるようになり、成約率の向上にもつながります。

また、「商談ではまず何から話すべきか」「どのように会話を進めていけばよいか」といった具体的なトーク例や、よくある質問への対応例をまとめておくことで、経験の浅い営業担当者でも自信を持って話せるようになります。さらに、成績のよい営業員のトークスキルを共有することで、営業チーム全体のスキル向上が期待でき、営業対応の質を均一化することができるでしょう。

7.顧客情報の管理方法

各営業員が持っている顧客情報をどのように集約・管理するか、明確なルールを定めましょう。顧客管理が曖昧なままだと、見込み顧客の取りこぼしや、引き継ぎの際の情報不足が発生するリスクがあります。

SFAやCRMなどの営業支援ツールを導入している場合は、具体的な活用方法や操作手順もあわせて記載するとよいでしょう。操作画面のキャプチャを交えて説明すると、よりわかりやすくなります。

8.トラブル・クレームの対応方法

トラブルやクレームが発生した際の連絡先や対応方法を明記します。

過去の事例と対応策をあわせて整理することで、同様のクレームの再発防止につながります。また、予期せぬトラブルが発生した際も、マニュアルを参照することで迅速かつ適切な対応ができ、さらなるクレームの発生を防ぐことができます。

トラブルが発生した際には、その都度、原因・対応策・結果を詳しく記録し、マニュアルに随時更新していくことが重要です。蓄積された事例は、社内のナレッジとして活用でき、今後の対応力向上にも貢献します。

まとめ

今回は、営業マニュアルを作成するメリットと、営業マニュアルに記載すべき項目についてご紹介しました。

営業活動では、商品知識やトークスクリプトなど、多岐にわたる知識やスキルが求められます。そのため、営業マニュアルには業務手順だけでなく、幅広い情報を盛り込む必要があり、マニュアル作成のハードルが高いと感じる方も多いかもしれません。

しかし、営業は属人化しやすい業務であるからこそ、マニュアル化による効果が特に大きい分野でもあります。まずは今回ご紹介した目次を参考に、営業マニュアルに記載したい内容を洗い出し、情報を整理・階層化することから始めてみてください。

▼営業マニュアルの作成方法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。