2024年10月24日

フローチャート(フロー図)とは?書き方と記号の種類を解説

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

フローチャートとは?

フローチャートとは、業務手順やシステム処理の流れを図形や矢印を用いて視覚的に表した図のことで、「フロー図」や「流れ図」とも呼ばれます。

フローチャートを作成することで、業務やシステムの全体像を把握でき、業務内容への理解促進や、複数メンバー間での情報共有がスムーズになります。

また、フローチャートはマニュアルとしてもよく使われており、フローチャートに沿って業務を進めていくことで、属人化の防止や業務の効率化が期待できます。手順やタスク内容だけでなく、条件分岐も示すことができるため、イレギュラー対応時にも的確な判断がしやすくなるのが特徴です。

今回は、フローチャートの基本的な書き方と、よく用いられる図形(記号)の使い方についてご紹介いたします。

フローチャートで使われる主な図形・記号

フローチャートでは、手順や流れを図形・記号を用いて表現します。これらの図形・記号の一部は「情報処理用流れ図・プログラム網図・システム資源図記号 JIS X 0121 – 1986」という JIS規格(日本産業規格)で定められており、それぞれ特定の意味や機能を持っています。

JIS規格によって、フローチャートで使われる図形・記号の形や機能が標準化されるため、フローチャートごとに使われる図形・記号がバラバラになってしまうことを防ぎ、どのフローチャートを見ても意味が一貫して伝わりやすくなります。

端子

「端子」は、角丸の四角形もしくは楕円形の記号で、フローの開始(始点)と終了(終点)を表しています。開始の端子では「どのようにフローが始まるのか」というきっかけを、終了の端子では「どのようにフローが終わるのか」という結果や目標を示します。

処理

「処理」は、四角形の記号で、各プロセスの作業内容や操作、タスクを表しています。フローチャートで最もよく使われる記号です。

ボックス内には「書類を送付する」や「データを入力する」などの具体的な作業が入りますが、一つのボックス内に複数の処理を記載するとわかりにくくなるため、基本的には一つのボックスにつき一つの作業を記載するようにしましょう。

判断(条件分岐)

「判断」は、ひし形の記号で、フローの途中で「はい/いいえ」「ある/なし」などの条件によって分岐が発生する場合に使用します。

ひし形内には「請求書が届いているか」のように分岐条件を記載し、ひし形から引いた矢印には「はい」「いいえ」のように判断基準となる選択肢を記載します。選択肢が三つ以上の場合でも使用できます。

線・矢印

「端子」「処理」「判断」といった各記号の間は、線や矢印でつなぎます。作業が並行して進んだり順序を明確にする必要のない場合は「線」、時系列に沿って進む場合には「矢印」を使用します。

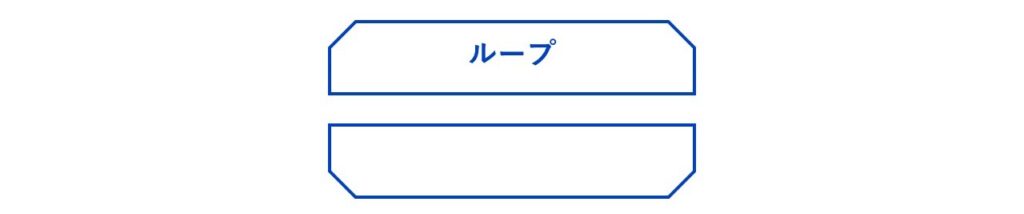

ループ

反復処理や繰り返し行う作業の場合は「ループ」を使用します。ボックス内に終了条件を記載し、ループの開始と終了の間に繰り返す処理を配置します。

定義済み処理・サブプロセス

「定義済み処理(サブプロセス)」は、四角形の両端に線が引かれた記号で、一部の処理を別のフローとして分けて記載する場合に使用します。

通常、複雑な業務の場合はフローチャートが長くなってしまったり分岐が煩雑になるケースもありますが、定義済み処理を用いることで業務を分けて記載できるため、フローチャートが整理され見やすくなります。

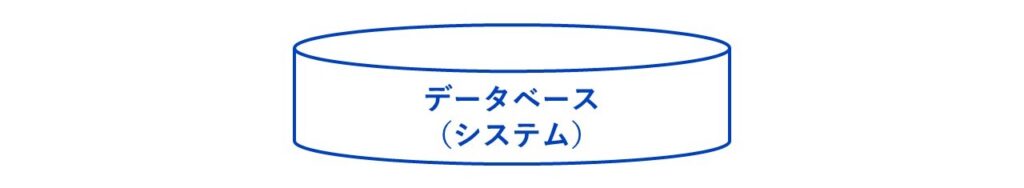

データベース・システム

処理を行った情報がデータベースやシステムに保存されることを表した記号です。複数のデータベースを使用している場合は、データベースやシステムの名称もあわせて記載します。

フローチャートの書き方

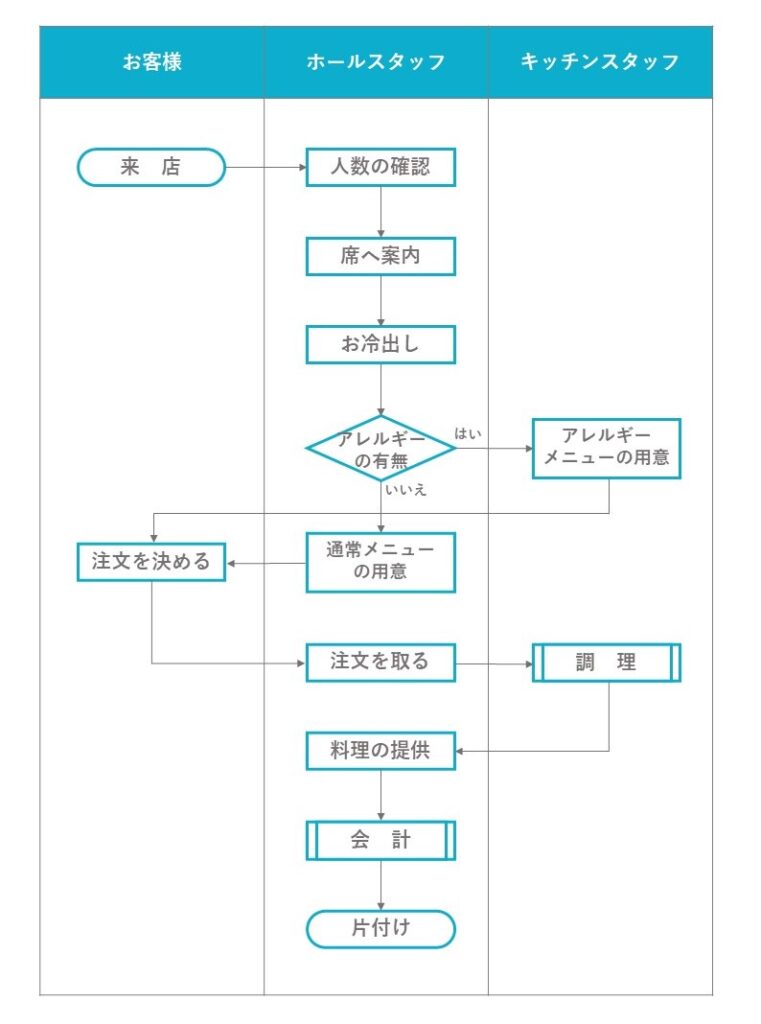

フローチャートは、専用のツールやサービス、またはPowerPointやExcelなどを使って作成することができます。今回は、レストランでの接客フローを例に、フローチャートの書き方をご紹介していきます。

1.目的と対象者を明確にする

まずは、フローチャートを作成する目的と対象者を明確しましょう。「何のために」「誰のために」を具体化することで、記載する内容や業務範囲がおのずと見えてきます。これにより、情報の細かさや強調すべきポイントといった方向性を固めることができます。

今回の例の場合、「接客方法に関するフローチャート」を作成するため、調理方法やバックヤード業務、清掃作業に関しては詳しく記載する必要がないことがわかります。

また、例えば新人向けマニュアルとして使用する場合は、社内用語や専門用語をなるべく使用しないといった配慮も必要です。

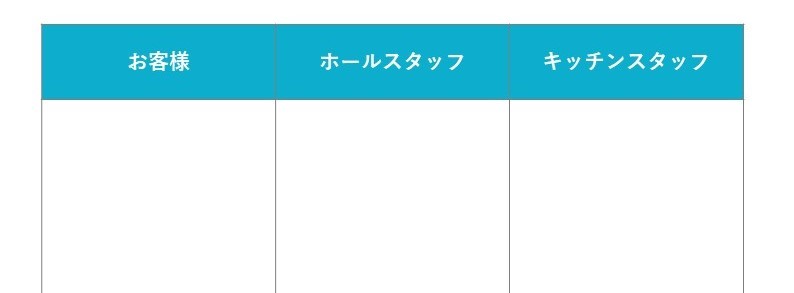

2.関係部署・担当者を洗い出す

次に、業務に関係している部署や担当者を洗い出します。今回の例であれば、関係者は「ホールスタッフ」「キッチンスタッフ」「お客様」です。接客方法がメインのフローチャートではありますが、キッチンスタッフとの連携が必要になる画面もあるため、ここではキッチンスタッフも記載します。

関係者や担当者が明確になったら、担当者ごとに分けて横軸(スイムレーン)を設定していきましょう。

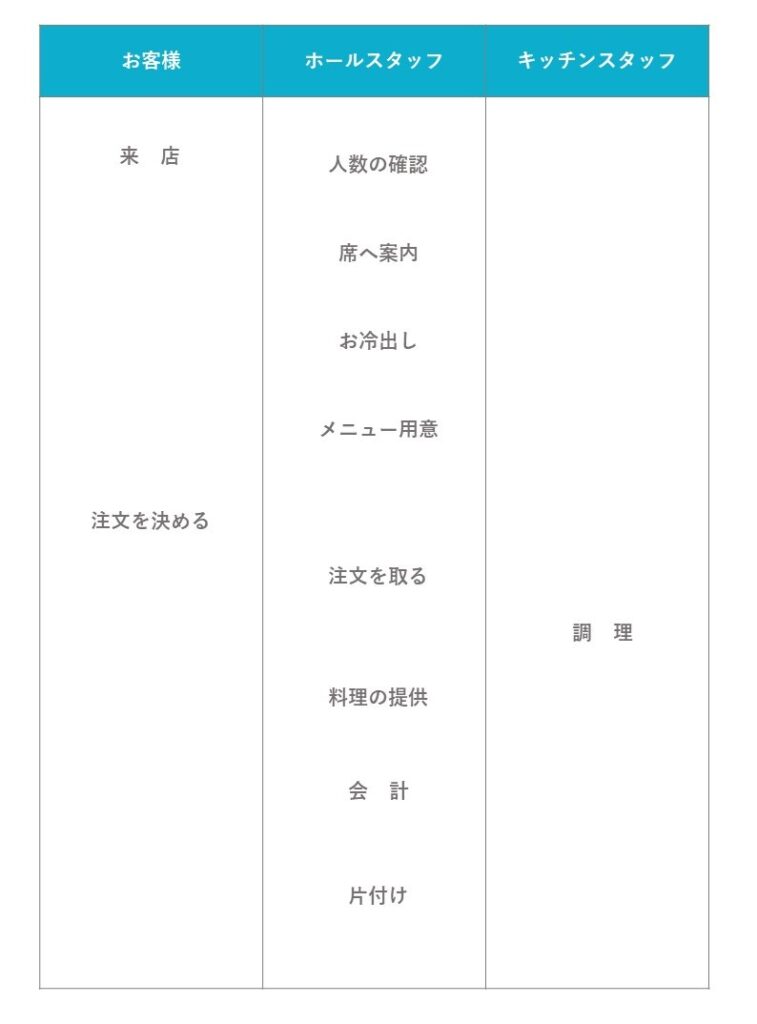

3.業務工程・作業内容をリストアップする

関係部署や担当者を横軸(スイムレーン)に記入したら、次は業務の開始から終了までの作業内容をリストアップしていきます。今回の例では、「席への案内」「注文」「調理」「料理の提供」「会計」「片付け」などが挙げられます。

リストアップした業務は、スイムレーンに従って「上から下」または「左から右」に配置し、時系列順に流れを整理していきます。複数の担当者や部署にまたがる場合は、先ほど作成したレーンの中から該当する部門に配置しましょう。

4.フローを設計する

洗い出した業務を時系列順に配置したら、それぞれの業務に適した図形を設定し、業務同士を矢印でつなぎます。その際、条件分岐や反復作業(ループ)、サブフローなどがないかどうかを確認し、ある場合は該当する記号を使って明記しましょう。

今回の例では、「調理」や「会計」をサブフローとして扱い、「アレルギーの有無」を分岐条件に設定しました。

フローチャート作成のポイント

必要な情報を整理する

フローチャートを作成する際は、事前に情報の範囲を定め、各作業の情報の粒度をそろえることが重要です。

例えば、先ほどのレストランの接客フローの例の場合、「会計」を細かく説明して、「金額を伝える」「レジを打つ」「お金を受け取る」「おつりを渡す」という業務まで記載したとします。この場合、「注文を取る」や「料理を提供する」などの他の業務と比べて「会計」に関する業務だけが細分化されており、情報の粒度が統一されていないことがわかります。

もし詳細な説明が必要な場合は、別のフローやマニュアルで対応し、フローチャートに記載する業務は、作業レベルや業務の細かさがそろうように心がけましょう。

使用する図形(記号)は最低限に絞る

フローチャートではタスクに合わせてさまざまな図形を使いますが、図形の種類が多すぎると、どの図形が何を表しているのかわからなくなり、かえって理解しにくくなってしまいます。

フローチャートはシンプルさを心がけ、図形の種類は必要最低限にとどめておくのがよいでしょう。

業務の流れを複雑化しすぎない

フローチャートは業務の流れを視覚的に理解できるツールですが、業務の流れが複雑だったり、作業工程が多すぎたりすると混乱の原因になりかねません。

不要な工程は省略し、複雑な業務は別のフローチャートに分けるなど、情報を詰め込みすぎないようにしましょう。他の業務との関連性をわかりやすくするために、サブプロセスや外部参照を用いるのも一つの方法です。

線の交差はなるべく避ける

フローチャートでは、業務同士を矢印でつないで業務の流れを表現するため、配置によっては矢印同士が交差するケースも出てきます。条件分岐がある場合など多少の交差は仕方ありませんが、あまりにも線の交差が多いと、どの処理とどの処理がつながっているのか、どの順番に進んでいくのか、理解が難しくなってしまいます。

矢印の交差や図形の重なりは最小限になるように意識し、重なってしまう場合には各業務の配置を工夫したり、フロー全体を見直すようにしましょう。

まとめ

今回は、フローチャートの書き方とそのポイントについてご紹介いたしました。

フローチャートに情報を詰め込みすぎると、かえってミスやトラブルの原因にもなりかねません。誰が見てもわかるように、シンプルで簡潔なフローチャートを心がけることが重要です。

また、フローチャートは業務の可視化はもちろん、マニュアルと組み合わせて活用することで業務の効率化や属人化の防止にも役立ちます。ぜひ参考にしてみてください。