2016年8月16日

実態調査で判明!DMのクロスメディア化とEメールDMの普及率

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

多様化するDMのカタチ

ここ数年、DMとWebサイトの連携やEメールDMの普及が顕著になりつつあります。

Webサイトからの申し込みや購入が可能な商材であれば、DM専用のURLを記載することで、アクセスログにより効果測定を行います。

しかし、インターネットの普及や個人情報保護への意識の高まりもあり、「廃棄時の個人情報の処理が面倒」「ゴミになる」などの理由で、避けられる傾向が高くなっています。

そのため、最近はEメールによるDMを希望する顧客が増えています。

しかし、リーチは拡大できるがターゲットが限定されがちなクロスメディア戦略、低コストでも開封率が低いEメール、それぞれ長所短所があります。

そこで今回は、一般社団法人ダイレクトメール協会発表の20代〜50代までの男女200人余りを対象に行った「DMに対する意識調査」を元に、Webサイトとの連携やEメールDMの実態について探っていきたいと思います。

Web連携のDMは増加傾向にある

ネットショッピングは若年層だけでなく年配にも広がりつつあります。

しかし、インターネット上の販促活動の影響はネットショップだけに向けられたものではありません。

SNSやブログなどでの口コミやプロモーションは、リアル店舗への影響も大きくなっています。

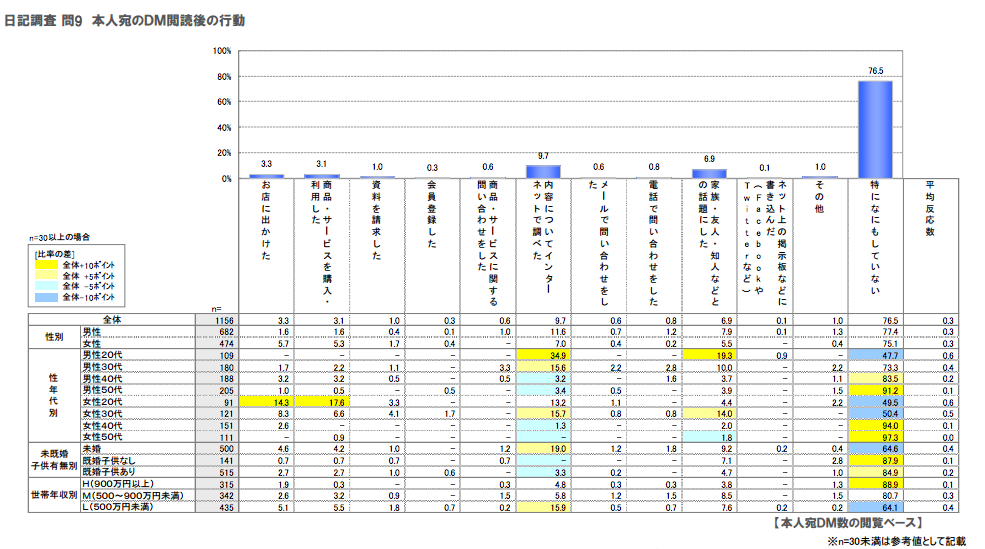

一方、郵送によるDMを読んだ顧客の動向として多いのが、インターネットへのアクション(反響)です。

問い合わせや来店、購入などの定番のアクション以外に目立つのが、従来のDMになかった「ネットで調べた」「ネット上の掲示板等に書き込んだ」などのアクションです。恐らく「会員登録した」のもインターネットサービスの会員登録でしょう。

特に「ネットで調べた」は一番割合が高く、「まずはネットで調べる」ことがアクションとして定着したことが伺えます。

このようにDMによる販売促進とは、リアル店舗への誘導だけではないのです。

今は通販専用サイトだけでなく、あらゆる業種がネットショップを運営していますし、スマートフォンの普及によって間口はどんどん広がっています。

例えばリアル店舗とネットショップを併設する店舗の場合、通常のクーポンに加えネットショップで使用できるクーポンコードも用意するパターンが増えています。

どうやったらDMの反響率を上げられるのかを考えたとき、今やWebとの連携は欠かせない施策と言えるでしょう。

EメールDMの受け取り実態

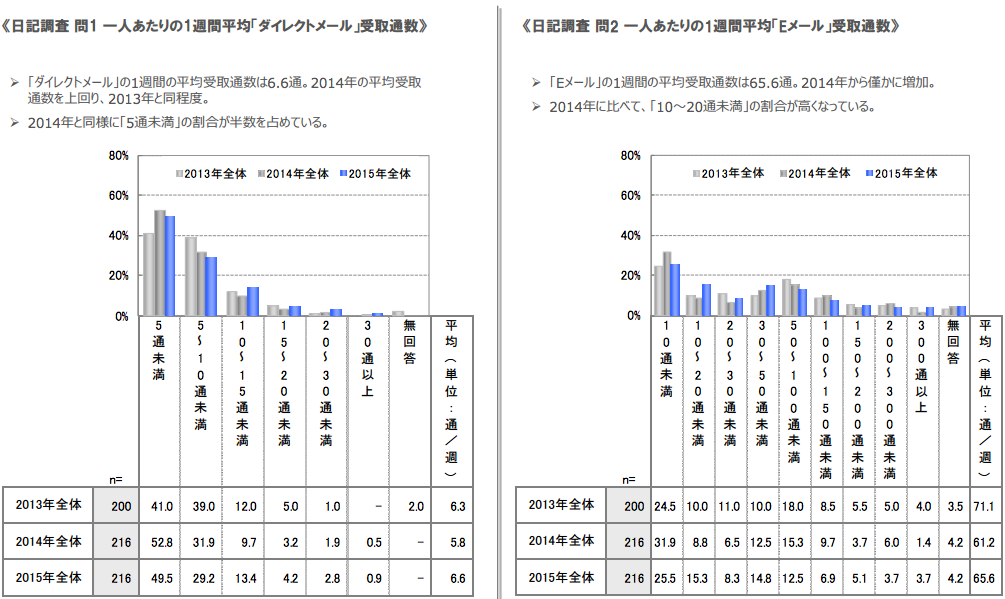

以下はDMとEメールDMの一人あたりの1週間平均受取通数です。

DMの受取数のトップが5通未満に対し、EメールDMのトップは10通未満で、10〜20通未満との差もあまり大きくありません。

この結果から、消費者は日常的に多くのEメールDMを受け取っていることがわかります。

しかし、普段受け取るEメールDMが多ければ多いほど他のメールに埋もれてしまいますし、どれだけ開封に導けるかがEメールDMによる販促効果の鍵になりそうです。

開封率が低いのは、EメールDM最大のデメリットです。

あなたもメールの「件名」を見て、不要だと判断し中身を見ずに削除したことありませんか?

読まれるためには、「件名」を工夫をすることが必要です。

そのためにも一人一人のニーズに即した、よりパーソナライズ化された内容が必要となってくるでしょう。

購入履歴情報があれば、顧客一人一人にパーソナライズされたDMを送ることができます。昨今このようなパーソナライズDMは、インターネットの閲覧履歴などと紐付き、EメールDMにも導入されています。

実態調査からわかったDMのクロスメディア化とEメールDMの普及率 まとめ

インターネットが普及した現在でも、いまだにDMはスタンダードな販促手段の一つです。

一週間に一度は、郵便受けにあるDMを見ているはずです。

今後も来店促進だけでなく、ネットショップも含めた購入を促進する手段となるでしょう。

しかし、開封されるかどうかやアクションに繋がるかどうかはクリエイティブやオファー、タイミングなどの施策次第です。

一方、私たちは毎日何かしらEメールDMを受け取っています。

しかし、開封することはあまりありません。

とはいえ、EメールDMにまったく効果がないというわけではありません。そうでなければとっくにEメールDMという手段は廃れているはずです。

なぜなら、メールチェックは私たちが毎日郵便受けを覗くのと同じく習慣として定着しているからです。

消費者にとって必要な情報、興味のある情報と判断されれば、開封されるはずです。

そのためにはタイトルの工夫が重要性を増してくるでしょう。そして開封後も、クリックしたくなる内容やコピーが重要になります。

どのような手段も、ただ送るだけでは期待した効果は返ってきません。様々な施策と手段をもって、PDCAを繰り返しながら効果を上げていきましょう。