2024年7月5日

RGBとCMYKとは?その違いと使い分けを解説!

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

「PCで作成したデータを印刷したら色が変わってしまった」

「同じ画像なのにモニターと紙で色合いが違う」

といった経験はありませんか?

これは、ディスプレイで見ている色と印刷物で見ている色の、表現方法が異なるためです。

色の表現方法には「RGB」と「CMYK」の2種類があり、それぞれ構成される色と表現できる色の範囲が異なるため、ディスプレイと印刷物で色の見え方が変わります。

そこで今回は、RGBとCMYKの違いと使い分けについてご紹介いたします。

そもそも人はどのように色を認識している?

RGBとCMYKの違いの前に、まずは私たちがどうやって色を認識しているかについてご説明します。

私たちは目から入ってくる光を通して色を認識しており、その光の波長の違いによって色を区別しています。目が光の波長を感知し、その情報を脳に伝え、脳が色として認識するという仕組みです。

物体がどの色の光を強く反射しているかによって色の見え方が決まります。

この基本的な仕組みは、RGBもCMYKも同じです。

RGBとCMYKの違い

RGBとは

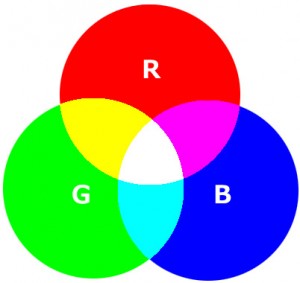

RGBとは、「Red(赤)」「Green(緑)」「Blue(青)」の光の三原色から構成される、色の表現方法です。これらの色を組み合わせることで、さまざまな色を表現します。

テレビやPC、スマートフォンなどのディスプレイで見る色は、RGBで構成されています。

この3色は混ぜれば混ぜるほど明るい色になり、白に近づいていきます。これを「加法混色」と呼びます。

RGBは、CMYKに比べて表現できる色の範囲が広いことが特徴です。

CMYKとは

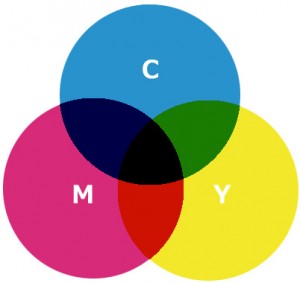

CMYKとは、「Cyan(シアン)」「Magenta(マゼンタ)」「Yellow(イエロー)」の色料の三原色に、「Key Plate(黒)」を加えたものです。これらのインキを組み合わせることで、さまざまな色を表現します。

紙などの印刷物の色は、このCMYKで構成されています。

シアン、マゼンタ、イエローの3色は混ぜれば混ぜるほど暗い色になり、黒に近づいていきます。これを「減法混色」と言います。

ただし、実際には3色すべてを混ぜても完全な黒にはなりません。そのため、シアン、マゼンタ、イエローのほかに黒のインキを使うことで、黒を表現しています。

なお、「K」はBlackの「K」ではなく、画像の輪郭などを表現するために使用する印刷版「Key Plate(キープレート)」のことを指します。この版には通常黒のインキが使用されているため、「K」=黒とされています。

表現できる色の違い

RGBとCMYKでは、表現できる色の領域(カラースペース)が異なります。

RGBはCMYKよりも広い色域を持ち、明るく鮮やかな色を表現することができます。一方、CMYKはRGBに比べて色域が狭く、RGBで表現できる色の一部はCMYKでは再現できません。

そのため、RGBで作成したデータを印刷すると、CMYKで再現できない色は近似の別の色に置き換えられます。

PCで作成したデータを紙に印刷した際、色がくすんで見えたり、ディスプレイ上の色と異なって見えるのはそのためです。

RGBとCMYKの使い分け

RGBとCMYKは、データを表示する媒体に応じて使い分けます。

一般的に、Webサイトをはじめ、PCなどのディスプレイで表示するものにはRGBを使用し、紙などの印刷物にはCMYKを使用します。

RGBで作成したデータを印刷する場合、CMYKへの変換が必要となりますが、先述のとおり色域の違いによって、色が再現されない可能性があるため注意が必要です。

Photoshopやillustratorなどのソフトを使用して印刷データを作成する際には、あらかじめカラーモードをCMYKに設定しておくと、後から色を変換する必要がなくなり、印刷時の色のズレも軽減されます。

最近では、RGBで作成されたデータをそのまま再現できるRGB印刷という技術もあります。

まとめ

今回は、RGBとCMYKの違いと使い分けについてご紹介しました。

色は見た人の印象を大きく左右する重要な要素です。写真や商品画像、コーポレートカラーなど、少しの色の違いで印象が変わるものは特に注意が必要になります。

RGBとCMYKの違いを理解しておくだけでも、データ作成や印刷会社とのやりとりがスムーズになりますので、ぜひ参考にしてみてください。