2025年7月31日

回答率を上げるには?アンケート作成の8つのステップ

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

アンケートは、顧客の本音や市場の実態を把握するうえで非常に有効な手段です。集めたデータは、サービスの改善や商品開発などにも活用できる貴重な情報源となります。

しかし、アンケートの成果は設計や作り方に大きく左右され、なんとなくで進めてしまうと、回収率が伸びなかったり、回答の精度が不十分だったりと、思うような結果が得られないこともあるでしょう。

そこで今回の記事では、回答率の向上につながるアンケート作成の基本ステップを詳しくご紹介します。

ステップ①アンケートの計画を立てる

いきなりアンケート内容の作成にとりかかるのではなく、まずはアンケートの目的・対象者・実施方法などを明確にし、全体の流れを整理しておくことが重要です。

目的

まずは「なぜアンケートを実施するのか」という目的を明確にしましょう。

代表的な目的としては、以下のようなものがあります。

・商品やサービスに対する満足度の調査

・企業やブランドのイメージ調査

・立てた仮説の検証

目的を明確にすることで、誰にどんな質問をするべきかが自然と見えてくるため、この後の設計もスムーズに進めやすくなります。

対象者(ターゲット)

次に、 対象者(ターゲット)を決めていきます。

目的やサービスの特性、顧客の属性などに応じて「誰に対してアンケートを実施するのか」を具体的に絞っていきましょう。年齢・性別・職業・居住地。趣味・購買履歴など、対象者を絞る条件はさまざまです。

目標

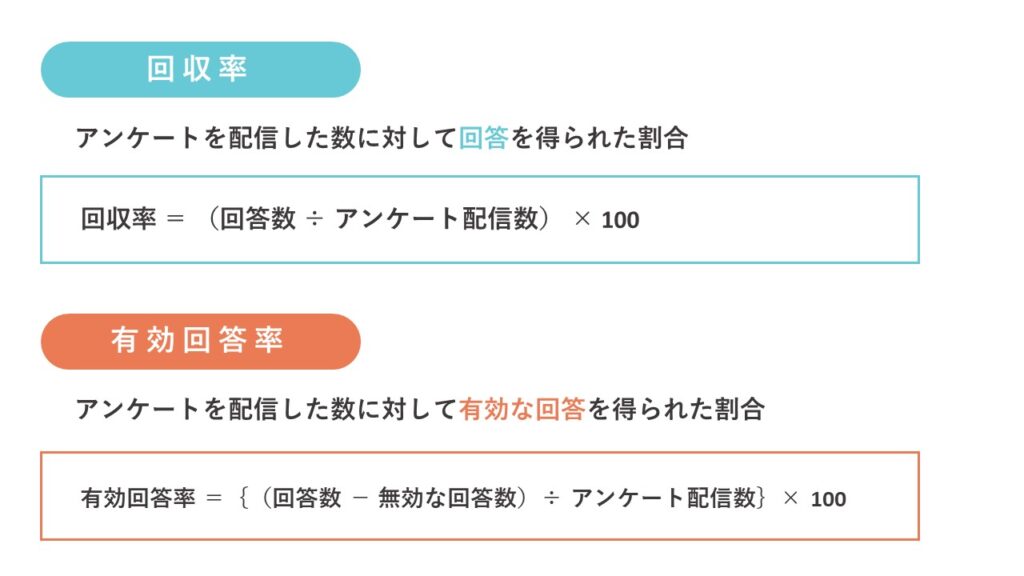

目的と対象者が決まったら、アンケートの回収率や有効回答率など、達成したい数値目標を設定しましょう。

アンケート回収率とは、アンケートを配信した数に対して回答を得られた割合を指します。例えば100人にアンケートを実施し、70人から回答が得られた場合、回収率は70%となります。

ただし、得られた回答の中には記入漏れや不正回答といった無効な回答が含まれていることもあります。この場合、より正確なデータをとるには有効回答率を見るとよいでしょう。有効回答率は、得られた回答数から無効な回答を除いた有効回答数を、配信数で割ることで算出されます。例えば、100人にアンケートを実施し、70人から回答が得られたものの、そのうち10件が無効だった場合、有効回答率は60%となります。

回収率や有効回答率を目標として設定することで、アンケートの適切な配信数を逆算することも可能になります。

なお、目標を決めるうえで重要なのが「定量調査」か「定性調査」かという点です。定量調査は、集めたデータを数値化して分析し、傾向を読み取る調査であり、一方の定性調査は、自由回答などを通して、意見や感情を深く掘り下げる調査です。

「定量調査」か「定性調査」かによって、重視する指標や必要となる回答数、最適な実施方法も異なります。どちらの調査に該当するかを踏まえて、必要な情報を得られるよう設計しましょう。

実施方法

ここからはどのような方法でアンケートを実施するかを考えます。アンケートの実施方法は、目的や対象者、実施規模などに応じて選ぶことが重要です。

アンケートの実施方法としては、主に以下の三つが挙げられます。

Webアンケート

配信から回答、集計まですべてWeb上で完結させることができ、手軽かつスピーディーに実施できるのが特徴です。Googleフォームやアンケート専用ツール、調査会社のプラットフォームなど、さまざまな方法があります。回答数を集めやすいため、大規模なアンケートにも向いています。

▼Googleフォームの使い方については、以下の記事もあわせてご覧ください。

紙のアンケート

郵送や手渡しで紙のアンケートを配布する方法で、対象者や実施場面によっては、Webよりも紙のアンケートのほうが回答を得やすいケースもあります。

ただし、集計に時間がかかり、郵送の場合は住所を知っている人にしか配布できないといったデメリットもあるため、Webとの併用がおすすめです。

対面アンケート

1対1やグループ形式で実施し、Webや紙に比べて詳細な意見を直接ヒアリングできるのが大きな特徴です。一方で、調査に時間がかかるため回答数を集めにくいというデメリットもあります。回答をデータ化して統計をとる定量調査よりも、対象者一人ひとりの回答内容を分析する定性調査に向いていると言えるでしょう。

実施スケジュール

アンケートの実施時期と準備スケジュールなども設定しましょう。

例えば、セミナー終了後のアンケートであれば、開催日から逆算して設計・準備を進める必要があります。また、商品の発売時期や季節によって実施期間を調整するケースもあるでしょう。

回答期限の目安は、設問数や実施方法にもよりますが、1~2か月程度に設定されることが多いです。目的達成に必要なタイミングを基準に、無理のないスケジュールを組みましょう。

ステップ②設問を決める

続いて、アンケートの目的に沿って、どのような質問をするのかを考えます。

例えば、サービスの満足度を調査する場合、設問の例としては「そのサービスを利用したきっかけは何ですか?」「また利用したいと思いますか?」「利用して不満に感じた点はありますか?」などが挙げられます。

設問を作成する際は、質問数が多くなりすぎないよう注意が必要です。設問数が多いと、回答者にとって負担が大きくなり、回収率が下がったり、有効な回答が得られにくくなったりするおそれがあります。

まずは調査に必要と思われる質問を洗い出し、内容の重複や目的に関係のない質問がないかを確認しながら、設問を絞り込んでいきましょう。

ステップ③回答形式を決める

設問が決まったら、それぞれの質問にどのような形式で回答してもらうかを決めていきます。

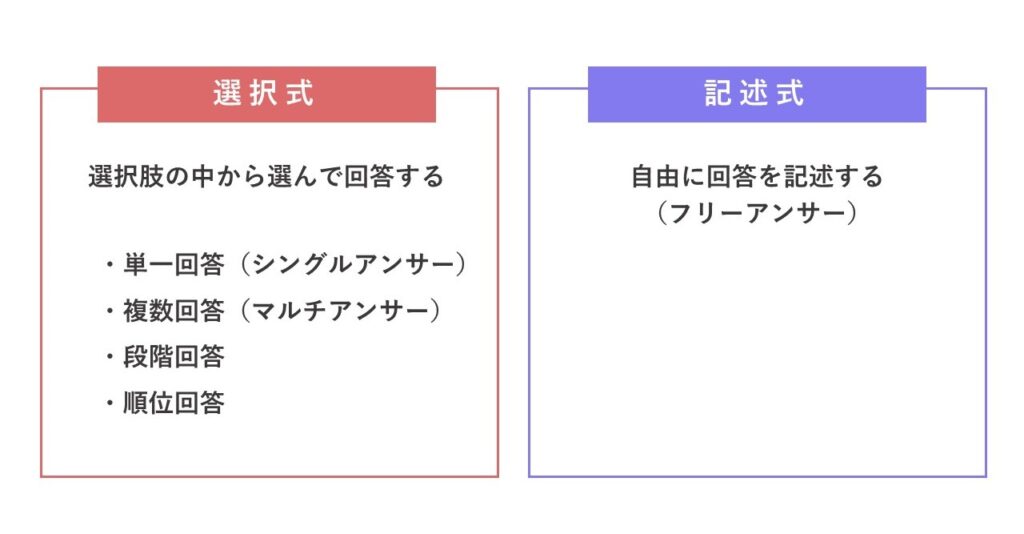

回答形式には、主に以下の2種類があります。

・選択式:あらかじめ用意した選択肢の中から選んでもらう形式

・記述式:回答者が自由に文章で答える形式

さらに「選択式」は、以下のような種類に分けられます。

・単一回答(シングルアンサー):選択肢の中から一つだけ選ぶ形式

・複数回答(マルチアンサー):当てはまるものすべてを選んでもらう形式

・段階回答:「当てはまる」「やや当てはまる」「当てはまらない」など、段階的に評価してもらう形式

・順位回答:複数の選択肢に対して、優先順位をつけて回答してもらう形式

記述式は、選択肢を用意しにくい場合や、回答者の生の声を聞きたいときに有効と言えます。ただし、記述式の設問が多すぎると、回答に手間がかかるため、回答率が下がる可能性がある点に注意が必要です。

そのため、基本的には選択式を中心に設計し、記述式は必要最低限にとどめるのがよいでしょう。質問内容や集めたい情報の性質に応じて、最適な回答形式を選択することが重要です。

ステップ④質問文を作成する

設問内容と回答形式が決まったら、実際の質問文を作成していきます。質問の書き方は、回答率や回答の質に大きく影響する重要なポイントです。以下の点に注意して、伝わりやすく答えやすい質問文を意識しましょう。

1~2文程度の簡潔な文章にする

質問文が長すぎると、読むだけで回答者の負担になります。途中で離脱される原因にもなるため、1~2文で簡潔にまとめるようにしましょう。

曖昧な表現は避け、具体的に書く

「よく○○を利用しますか?」や「最近○○へ行きましたか?」などの曖昧な表現は、人によって解釈が異なります。例えば、「よく」は「月に3回以上」、「最近」は「過去1か月以内」といったように、具体的な基準に言い換えることが重要です。

一つの設問につき、質問は一つ

一つの設問で複数の内容を質問してしまうと、回答者が混乱してしまいます。

例えば、

Q.あなたは犬・猫を飼っていますか?

(1)はい (2)いいえ

という設問では、「犬だけ飼っている人」「猫だけ飼っている人」がどちらを選択すればよいのか判断できません。

このような形式は「ダブルバーレル」と呼ばれ、適切なデータが得られにくくなってしまいます。二つ以上のことを聞きたい場合は設問を分けるようにしましょう。

専門用語や難しい表現は避ける

社内や業界内では一般的な用語でも、回答者にとってはなじみのない場合もあります。

難しい表現や用語が多用されていると、回答に対する心理的ハードルが上がってしまうため、対象者の属性に応じて、一般的な用語に言い換えるようにしましょう。

回答を誘導する聞き方をしない

「こういう回答がほしい」という意図があると、無意識のうちに回答を誘導する聞き方をしてしまいがちです。

例えば「この商品は便利だと思いますか?」という質問は「便利である」という回答を誘導する聞き方になっており、バイアスが生じて正しい調査結果が得られないこともあります。

できる限り中立的・客観的な表現を使い、フラットな立場で問いかけることが重要です。

設問の順番を意識する

質問文を作成する際には、設問の順番も意識しましょう。自然な流れで回答できるか、関連する質問がまとまっているか、あらためてアンケート全体を通して確認します。

また、アンケートは後半へ進むにつれて、どうしても回答率や精度が落ちやすいため、優先順位の高い質問はできるだけ前半に配置するのが効果的です。

さらに、最初は簡単に答えられる質問から始めることで、回答者の心理的ハードルを下げ、スムーズに回答へ誘導することができます。

ステップ⑤選択肢を作成する

選択式の設問には、あらかじめ選んでもらう選択肢を具体的に設定します。

このとき、どの選択肢にも当てはまらない可能性を考慮し、「その他」の項目を設けておくとよいでしょう。「その他」を選択した場合のみ、自由記述欄を表示する設計もおすすめです。

ただし、選択肢の数が多すぎると、該当する選択肢を見つけにくくなり、回答者にとっても負担になります。そのような場合は、選択式ではなく記述式に切り替えるのも一つの方法です。回答しやすさを優先し、適切な形式を選ぶようにしましょう。

ステップ⑥導入部分を作成する

アンケートの冒頭に記載する導入文を作成します。

例えば、「アンケートにご協力いただきありがとうございます」や「本アンケートは、サービスの改善を目的としております」といった挨拶分や目的の説明を明記しましょう。加えて、何分程度で回答できるのか、といった所要時間の目安もあわせて記載しておくと、回答者も安心して取り組めます。

また、アンケートに回答期限がある場合は回答期限、氏名やメールアドレスなどの個人情報の入力がある場合にはプライバシーポリシーも、忘れずに記載します。回答者が安心できるよう、導入部分は丁寧かつ明確に伝えることが大切です。

ステップ⑦特典の有無を決める

必要に応じて、アンケート回答者に特典を提供するかどうかを検討します。

アンケートの特典の例としては、ギフトカード、ポイント、商品、クーポンなどが挙げられます。セミナーにおけるアンケートでは、レジュメや無料相談などが特典となるケースも多いです。

特典を設けることで回収率の向上が期待できますが、その分特典の用意や回答者への配布といった工数が発生するほか、重複回答や質の低い回答が増える可能性もあります。特典の内容と実施目的とのバランスを考慮しながら、慎重に判断することが重要です。

ステップ⑧全体確認とテスト回答

アンケートが完成したら、一度全体を見直し、誤字脱字や質問の重複がないか、設問や選択肢に矛盾がないかを最終チェックします。Webアンケートの場合は、実際にテスト回答を送信して、正しく回答が送信・保存されるか、表示や操作に不具合がないかを確認しておくと安心です。

まとめ

今回は、アンケート作成の手順を8つのステップに分けてご紹介しました。

有効な回答を集めるためには、まず調査の目的と対象者を明確に設定し、常に回答者の立場に立った設計を心がけることが重要です。

アンケートの土台をしっかりと設計することで、サービスの改善や商品開発に直結する貴重なデータを得ることができるでしょう。

ぜひ参考にしてみてください。