2025年2月13日

UDフォントとは?特徴と普通のフォントとの違いを解説!

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

UD(ユニバーサルデザイン)とは

UD(Universal Design)とは、年齢、性別、国籍、文化、言語などに関係なく、誰にとってもわかりやすく、使いやすいデザインのことを指します。“Universal”は「普遍的」「万人向け」といった意味を持ち、その名のとおり、あらゆる人が利用しやすいデザイン設計を目指します。

よく「バリアフリー」と混同されがちですが、両者には違いがあります。バリアフリーは、障がいのある方や高齢者、病気・怪我をしている方などが直面する障壁(バリア)を取り除く(フリー)ことに焦点を当てている一方、ユニバーサルデザインは、最初から誰にでも使いやすいデザインを目指すものです。つまり、ユニバーサルデザインは事前にすべての人にとって使いやすい設計を行い、バリアフリーは後から障壁を取り除くアプローチであると言えます。

このユニバーサルデザインは、1985年にアメリカのノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザインセンターのロナルド・メイス氏によって提唱され、次の7つの原則がガイドラインとして設定されています。

1.誰もが公平に使えること

2.利用時の自由度が高く柔軟であること

3.使い方が簡単でわかりやすいこと

4.必要な情報がすぐにわかり、明確であること

5.危険につながらないこと

6.身体的な負担が少ないこと

7.使いやすいサイズと空間が設計されていること

ユニバーサルデザインには、建築や製品といった「モノ」に適用されるものと、看板や案内表示などの「情報」に適用されるものがありますが、今回は情報のユニバーサルデザインの一例として、UDフォントについてご紹介いたします。

UDフォントとは

UDフォントとは、ユニバーサルデザインのコンセプトに基づいて作成された、誰にとっても読みやすく、わかりやすいフォントのことです。読みやすさを向上し、読み間違いを防ぐために、以下のようなさまざまな工夫が施されています。

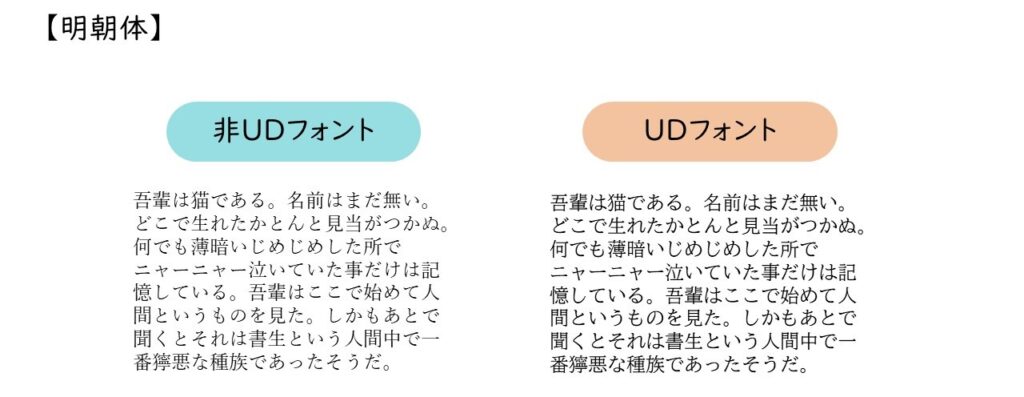

シンプルな画線

一般的なフォントの場合、特に明朝体では、「はね」「はらい」などの画線や筆の動きが表現されており、上品さを生む反面、線がつながって見えたり、視認性が損なわれてしまうこともあります。

UDフォントでは、こうした複雑な画線を取り除き、文字の形をシンプルにすることで、見やすさを向上させています。

また、通常の明朝体は横線が細いのが特徴ですが、UDフォントの明朝体では横線が太めにデザインされ、読みやすいように工夫されています。

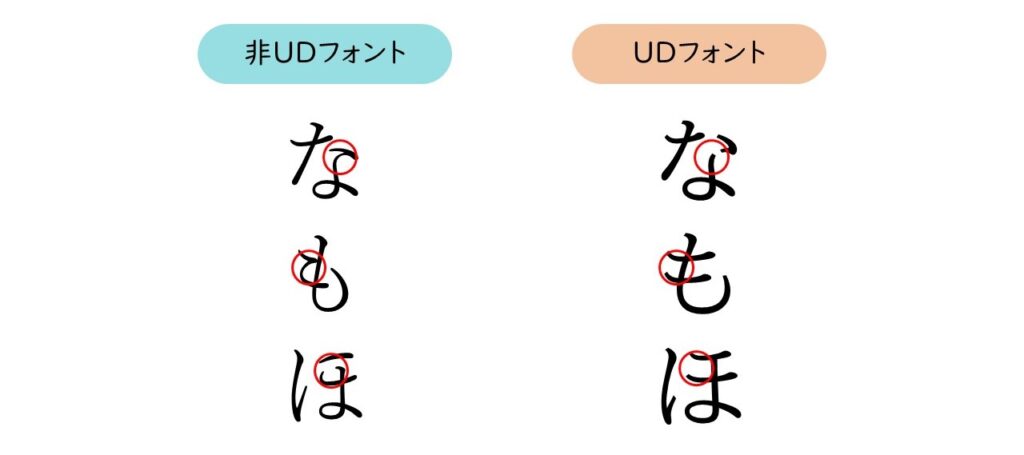

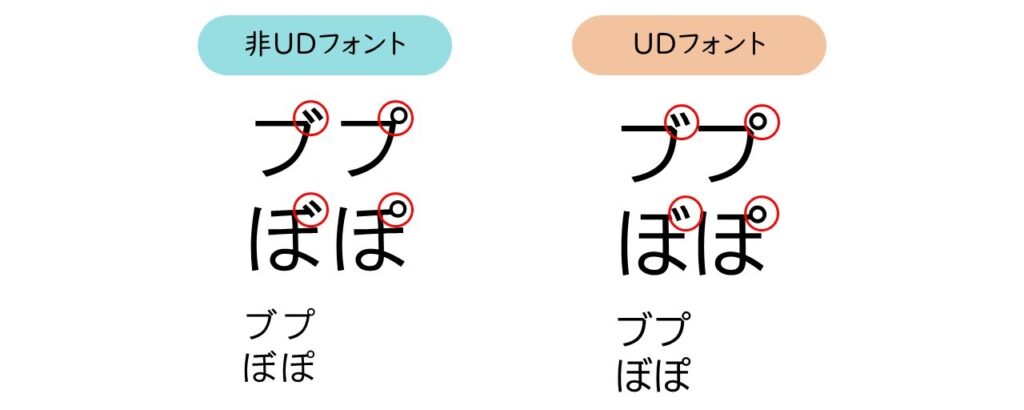

濁点と半濁点の判別

「ブ」と「プ」、「ぼ」と「ぽ」など、濁点と半濁点は文字サイズが小さいと判別しにくく、誤読しやすい文字です。

UDフォントでは、濁点や半濁点の配置を工夫し、文字と重ならないよう適切な間隔を確保することで、文字同士が区別しやすくなっています。

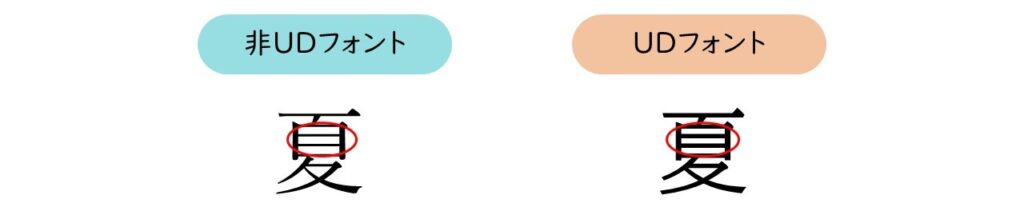

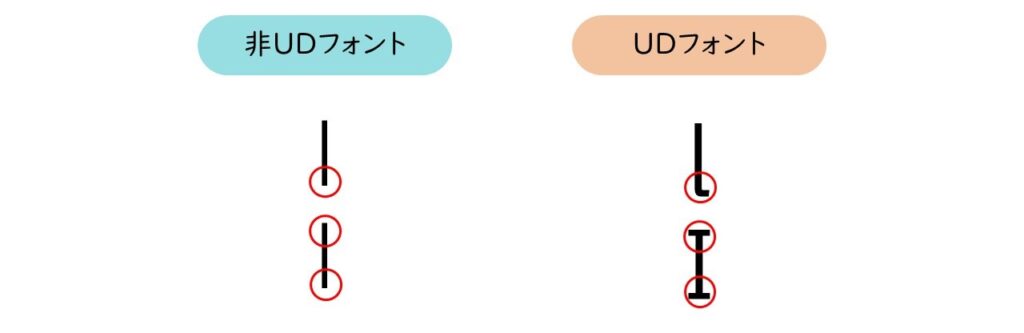

文字の差別化

小文字の「l」(エル)と大文字の「I」(アイ)など、形が似ていて誤読されやすい文字も、UDフォントではそれぞれ明確に区別できるようにデザインされています。

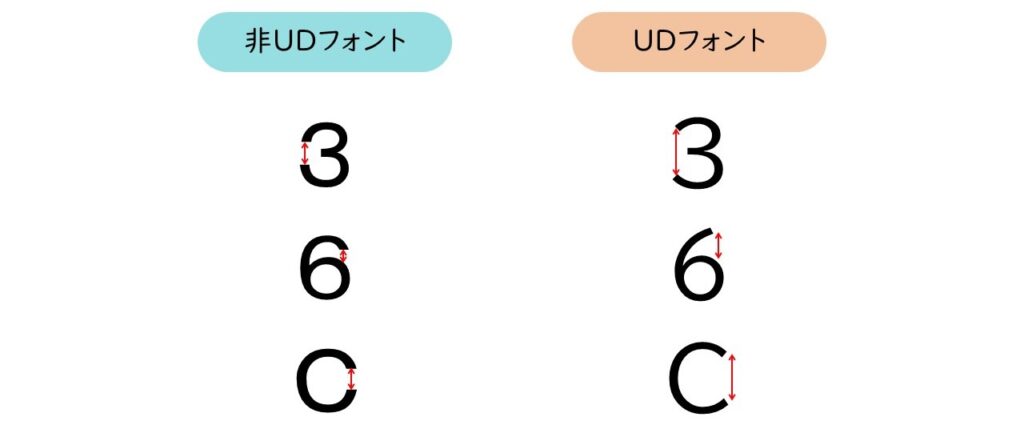

文字のアキを広く取る

UDフォントは、一般的なフォントに比べて文字のアキが広めに設定されているのも特徴です。

例えば、アキが狭いと、「3」と「8」や、「C」と「O」が混同されやすくなりますが、UDフォントではアキを広く取ることで、そのような誤読を防いでいます。

このように、UDフォントには

・視認性(文字の認識のしやすさ)

・判読性(他の文字との判別のしやすさ、誤読の少なさ)

・可読性(文章全体の読みやすさ)

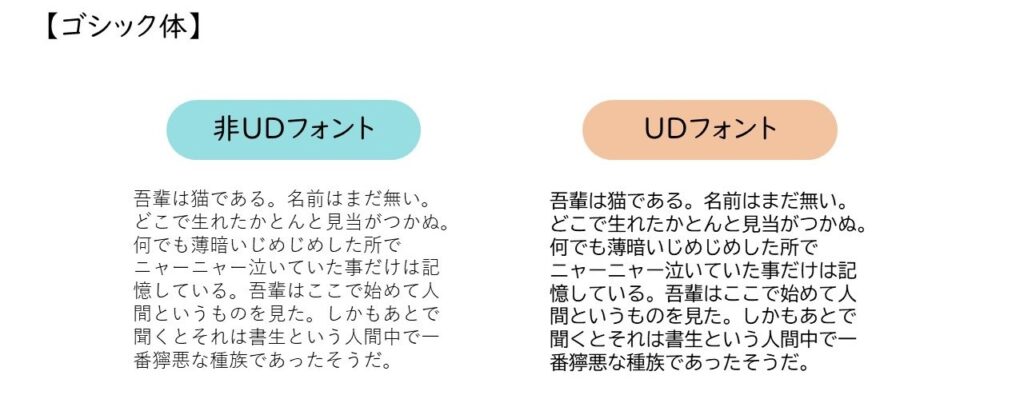

を向上させるためのさまざまな工夫が施されています。以下のように文章全体を比較した場合でも、UDフォントのほうが文字がはっきりと認識しやすく、長文でも負担なく快適に読み進められることがわかります。

▼可読性・視認性・判読性については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

おすすめのUDフォント

ここからは、特におすすめしたいUDフォントをご紹介します。

イワタUDフォント

イワタUDフォントは、フォントメーカーのイワタとPanasonicが2006年に共同開発した、世界初のUDフォントです。このフォントは「視認性」「判読性」「デザイン性」「可読性」を高いレベルで兼ね備えており、リモコンなどの小さなボタンの文字でもつぶれにくく、読みやすさを維持できるのが特徴です。現在、すべてのPanasonic製品の機能表示にイワタUDフォントが採用されています。

モリサワUD書体

モリサワUD書体は、「文字のかたちがわかりやすいこと」「文章が読みやすいこと」「読み間違えにくいこと」という3つのコンセプトのもと、フォントメーカーのモリサワが開発したUDフォントです。読みやすさを重視しつつ、文字そのものの美しさも損なわれないようにデザインされています。

参考:UD書体 | モリサワのフォント | 株式会社モリサワ

ヒラギノUD書体

ヒラギノUD書体は、ヒラギノフォントの洗練されたデザインを活かしながら、長時間読んでも目が疲れにくい柔らかな形状が特徴です。例えば、漢字と仮名の字面をほぼ一定にそろえた「ヒラギノUD角ゴF」や、液晶ディスプレイでも見やすいように横線やはらいを太めに設計した「ヒラギノUD明朝」など、さまざまなバリエーションがあります。

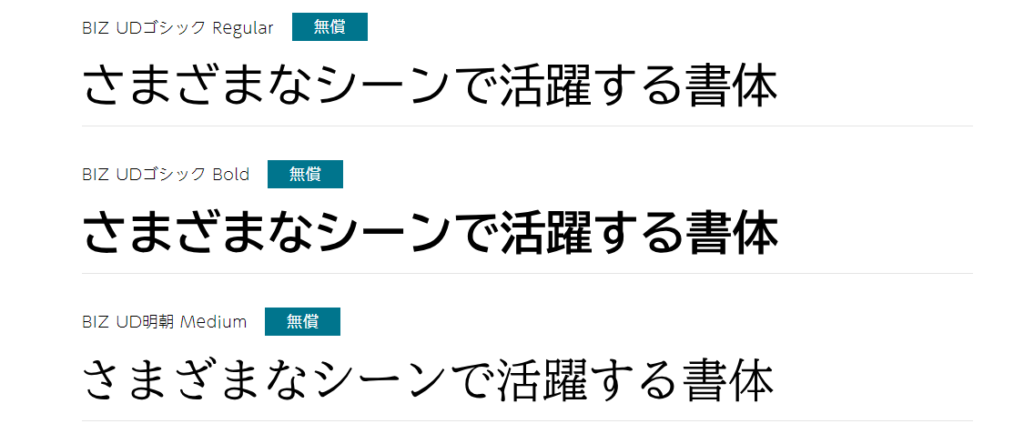

BIZ UDフォント

多くのUDフォントが有料で提供される中、BIZ UDフォントは無料で利用できるのが特徴です。Windows 10以降のPCには標準搭載されており、Macでは「MORISAWA BIZ+」や「Google Fonts」から無料でダウンロード可能です。「BIZ UDゴシック」と「BIZ UD明朝」の2種類が提供されています。

まとめ

今回は、UDフォントの特徴とおすすめのUDフォントについてご紹介しました。

UDフォントは、情報を正確に伝え、多くの人にとって読みやすい環境を提供するための有効なツールです。チラシやパンフレットなどの紙媒体をはじめ、WebサイトやSNSなどのデジタルコンテンツ、さらには看板や案内表示、家電製品の表示など、さまざまなシーンで活用されています。

目的や用途、ターゲットに応じて、ぜひUDフォントを取り入れてみてください。

本記事が、 フリーランスエンジニア・クリエイター向け案件・求人検索サイト「フリーランスHub」様のサイトで紹介されました!ぜひこちらの記事もあわせてご覧ください!

◆みんなに優しいデザインを!ユニバーサルデザインに役立つ記事を紹介

https://freelance-hub.jp/column/detail/573/

◆ 案件一覧ページ

https://freelance-hub.jp/project/