2025年6月26日

製本方法の種類や綴じ方を解説! 特徴や選び方、それぞれのメリット・デメリット

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

冊子や書籍などの印刷物を制作する際、仕上がりの品質や使い勝手を左右する重要な要素の一つが「製本方法」です。見た目の印象だけでなく、耐久性やコストも大きく変わってくるため、目的や用途に応じて最適な製本方法を選ぶことが大切です。

製本方法は大きく分けて「上製本(ハードカバー)」と「並製本(ソフトカバー)」の2種類に分類されます。さらに、「中綴じ」「平綴じ」「無線綴じ」など、さまざまな綴じ方が存在します。

この記事では、冊子や書籍制作でよく使われる代表的な製本方法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。用途や予算に合わせて製本方法を選ぶ際の参考にしてみてください。

製本の種類①上製本(じょうせいぼん)

上製本は、いわゆる「ハードカバー」のことで、表紙に厚手のボール紙や布などの硬い素材を使用し、本文を糊や糸でしっかりと綴じるのが特徴です。仕上がりは頑丈で高級感があり、保存性にも優れています。

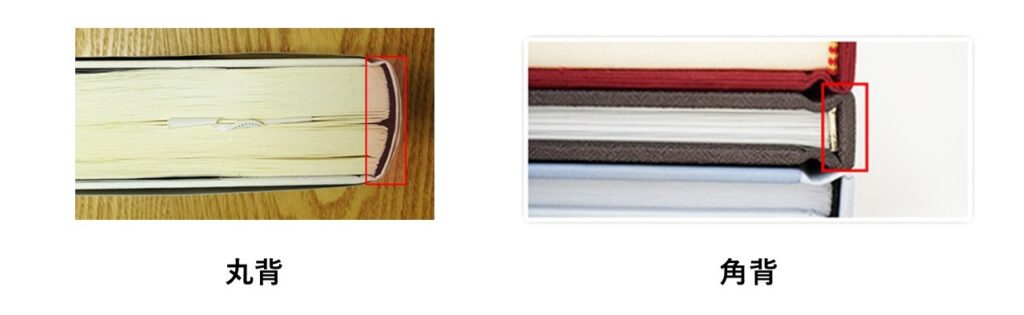

表紙は本文より一回り大きく作られており、背の形状には、丸みを帯びた「丸背」と、平らに仕上げる「角背」の2種類があります。

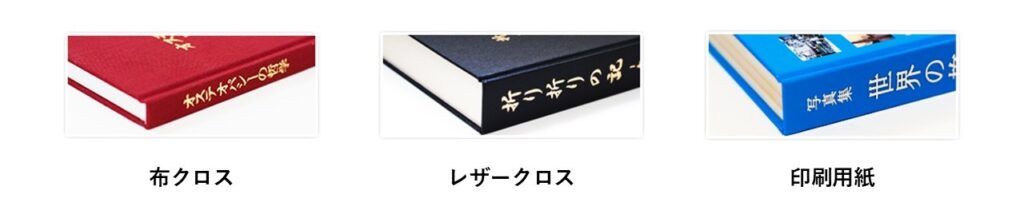

表紙素材としては、布クロスやレザークロスのほか、コート紙にPP加工を施したものなど、幅広い選択肢があります。

▼上製本については、以下の記事で詳しくご紹介しています 。

●メリット

・耐久性が高く、長期保存に適している

・仕上がりに高級感があり、見栄えがよい

●デメリット

・他の製本方法に比べてコストが高い

・制作に時間がかかる

●主な使用シーン

・記念誌

・アルバム

・書籍

・写真集

▼記念誌の構成や基本については、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。

製本の種類②並製本(なみせいほん)

並製本は「ソフトカバー」とも呼ばれ、表紙と本文の紙の厚さに大きな差がなく、ホチキスや糊を使って綴じる製本方法です。「中綴じ」「無線綴じ」「平綴じ」など、複数の綴じ方があります。

中綴じ

中綴じとは、紙を重ねて二つ折りにし、中心部分をホチキスで綴じる方法です。

●メリット

・中央部分まで開きやすく、レイアウトの自由度が高い

・比較的低コストで納期も短い

●デメリット

・ページ数が多いと綴じにくく、中央が浮いてしまうことがある

・ページ数は4の倍数にする必要がある

・耐久性がやや劣る

●主な使用シーン

・パンフレット

・社内報

・会社案内

平綴じ

平綴じとは、紙を重ねた状態で、端からから5mm程度内側をホチキスで留める綴じ方です。

●メリット

・手軽で低コスト、短納期

・少ないページ数でも対応可能

●デメリット

・冊子を完全に開くことができず、中央部分が見えづらい

・耐久性が低く、長期保存には不向き

●主な使用シーン

・企画書

・会議資料

くるみ製本(無線綴じ)

くるみ製本とは、本文の背を糊で固め、別で印刷した表紙でくるんで接着する方法です。ホチキスや糸は使わず、特殊な糊(ホットメルト)を使用します。

背表紙ができるため、冊子を本棚に収納した際にも見つけやすくなります。

●メリット

・仕上がりが丈夫で耐久性がある

・背表紙ができ、収納時にタイトルが見やすい

・ページ数が多い冊子にも対応可能

●デメリット

・ページ数が少ない冊子には不向き

・ページが180°開ききらない

・中綴じよりコストがかかる

●主な使用シーン

・書籍

・カタログ

・論文

・教科書

くるみ製本には「無線綴じ」のほかに、「あじろ綴じ」「背貼り」といった綴じ方があります。

あじろ綴じ

背の部分に小さな切れ込みを入れ、糊を浸透しやすくした綴じ方です。見た目は無線綴じとほぼ同じですが、接着力が高く、より強度のある仕上がりになります。ただし、糊が浸透する量が多くなるため、ページがやや開きにくくなることがあります。

背貼り製本

本文の裏面同士を糊で貼り合わせる製本方法です。図面製本、二つ折り製本、観音製本とも呼ばれます。180°フラットに開くことができるため、見開きの中央(ノド)まで見やすいのが特徴です。主に図面など、広げて閲覧する資料に適しています。ただし、他の方法に比べてコストや納期がかかるケースがあります。

スクラム製本

スクラム製本は、二つ折りにした用紙を重ねて綴じる製本方法です。見た目は中綴じに似ていますが、ホチキスや糊、糸などを一切使用しないのが大きな特徴です。

●メリット

・保管の際にかさばらない

・廃棄時の分別が不要で、リサイクルしやすい

・針金などを使わないため、子どもにも安心

・低コスト、短納期で対応しやすい

●デメリット

・綴じ部分が固定されていないため、ページがばらけやすい

・耐久性が低く、長期保存には不向き

・ページ数が多いと折り目が膨らみ、まとまりにくくなる

●主な使用シーン

・新聞

・フリーペーパー

・広報誌

リング製本

リング製本は、用紙に穴を開けて、ワイヤーやプラスチックのリングで綴じる製本方法です。

●メリット

・180°以上開くことができ、閲覧や書き込みがしやすい

・ページを開いたままにできるため、作業をしながら使用できる

●デメリット

・用紙に穴を開ける必要があるため、レイアウト調整が必要

・ページ数が多いとめくりづらくなることがある

・リング部分が厚くなるため、保管時にかさばる

●主な使用シーン

・カレンダー

・メモ帳

・教材やテキスト

まとめ

今回は、製本方法の種類や特徴をご紹介しました。

製本にはさまざまな種類があり、それぞれに適した用途や特徴があります。例えば、高級感と耐久性を重視する場合は「上製本」、コストや作業効率を重視する場合は「中綴じ」や「無線綴じ」などの「並製本」が適していると言えるでしょう。

印刷物の目的や使用シーンに応じて製本方法を選ぶことで、より魅力的で読みやすい冊子を制作することができます。制作時には、印刷会社とも相談しながら、最適な製本方法を検討してみてください。