2024年12月11日

企業がnoteを使う6つのメリットとは?具体的な活用方法も解説

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

近年、noteで書かれた記事を見る機会も多いかと思います。「note=個人のブログ」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、最近では企業が情報発信や社内コミュニケーションの場としてnoteを活用するケースも増えてきています。

そこで今回は、noteとは何か、企業におけるnote活用のメリットや具体的な活用方法についてご紹介いたします。

noteとは

noteとは、誰でも手軽に記事コンテンツを発信することができるプラットフォームです。文章や画像だけでなく、動画や音声を投稿することも可能で、幅広い方法で情報発信を行えるのが特徴です。note株式会社によって「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする。」というミッションのもと、2014年にサービスが開始されました。

無料の会員登録をすることで、記事を投稿や他のクリエイターとの交流、コミュニティ作りが可能です。また、noteに投稿された小説や記事が話題となり、書籍化につながったというケースも少なくありません。

現在、noteの会員数は600万人を超え、2022年12月には東証グロース市場に上場するなど、注目を集め続けています。

noteの利用プラン

noteには「無料プラン」「noteプレミアム」「note pro」という3つのプランが用意されています。

◆無料プラン

会員登録を行えば、誰でも無料で記事の投稿やコンテンツの閲覧が可能です。基本的な機能は無料プランで利用できますが、一部の機能には制限があります。

◆noteプレミアム

月額500円で利用できる、個人クリエイター向けの有料プランです。

投稿の日時予約や定期購読マガジンの発行など、無料プランよりも利用できる機能が多いです。

◆note pro

月額8万円で利用できる、企業・法人向けの有料プランです。

独自ドメインの使用や、ロゴ・カラーなどのカスタマイズ、読了率などの分析ツールの搭載など、企業の本格的なnote活用をサポートする機能が充実しています。また、専用の個別サポートや、勉強会への参加も可能です。

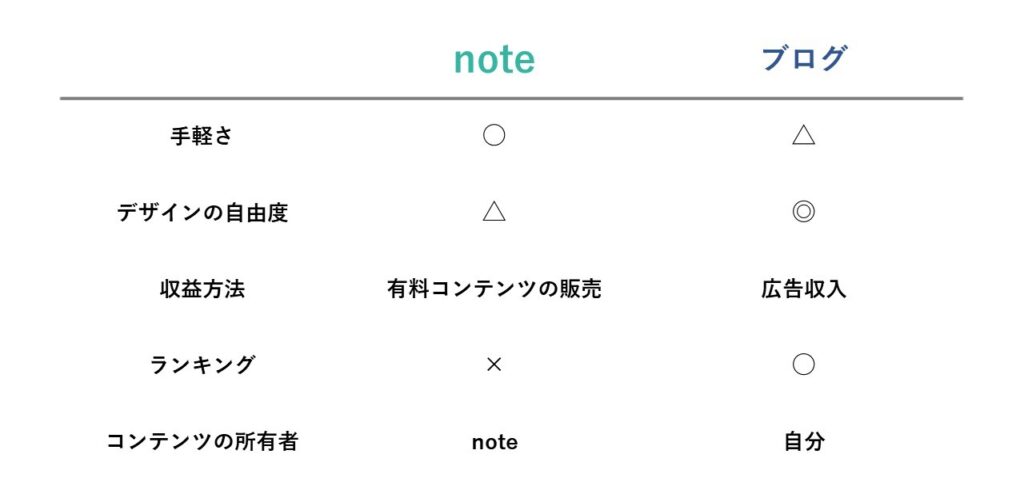

noteとブログの違い

noteについて概要をご説明しましたが、「ブログと何が違うの?」と疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここからは、noteとブログの違いを具体的に比較して解説します。

手軽さ

noteとブログでは、記事を投稿するまでに必要な手順が異なります。

通常のブログの場合、サーバーの契約やWordpressの導入、レイアウトの設定など、必要な手順が多く、準備に手間がかかります。そのため、記事を投稿するまでに多くの時間が必要です。

一方、noteは会員登録をするだけで、すぐに記事作成に取り掛かることができます。HTMLやCSS、WordPressといった技術的な知識も不要で、初心者でも手軽に利用できる点が大きな特長です。

デザインの自由度

ブログでは、デザインやレイアウトの自由度が高く、WordPressを使えば自分の好きなテーマを選択したり、細かなカスタマイズが可能です。見出しの装飾や配色など、オリジナリティを追求したい場合に適しています。

一方、noteの場合、提供されたフォーマットに沿って記事を書く形式のため、細かいデザインやレイアウトの設定はできず、自由度が限られます。そのため、デザイン面で個性を出したい場合はブログのほうが適しているかもしれません。

収益方法

ブログでは、自身の記事内に広告を貼り、その広告のクリックや購入によって広告収入を得ることが一般的です。広告収入を得るためのサービスとしては、「アフィリエイト」「Google AdSense」などがよく利用されています。

noteでは、基本的には記事内に広告を掲載することはできませんが、コンテンツ自体を有料で販売する仕組みがあります。有料記事の価格は100円~1万円(プレミアム会員は最大5万円まで)で設定可能です。

サービス開始以来、noteでコンテンツを販売して収益を得ている人は10万人以上にのぼり、3,600万件以上のコンテンツが購入されています。

ランキングの有無

「Amebaブログ」や「はてなブログ」をはじめとする多くのブログサービスでは、閲覧数に基づくランキング機能がありますが、noteには記事のランキングがありません。

そのため、ランキング上位を狙った閲覧数稼ぎのタイトルやコンテンツが生まれにくく、投稿者も読者も快適に利用しやすい環境であると言えます。

コンテンツの所有者

WordPressで運営するブログの場合、公開している記事やコンテンツはすべて自分の所有物となります。そのため、サイトが突然閉鎖されたり、記事が消えてしまうリスクはほとんどありません。

しかし、noteでは、作成した記事やコンテンツはすべてnoteのプラットフォーム上に保存されるため、仮にnoteがサービス終了となった場合、サイトが閲覧できなくなり、投稿した記事や情報がすべて消えてしまう可能性があります。

また、ブログであっても「Amebaブログ」や「はてなブログ」などは、運営サイトが用意しているプラットフォーム上に情報が保存されているため、サービスが終了した場合はnoteと同様にコンテンツが失われるリスクがあります。

企業がnoteを活用するメリットと活用方法

noteは個人クリエイターが利用するイメージがあるかもしれませんが、企業・法人向け有料プラン「note pro」のリリースによって、法人利用が急速に広がり、現在では1万件を超える企業アカウントが存在しています。

ここでは、企業がnoteを活用する際のメリットを具体的な活用方法とともにご紹介いたします。

1.効率的な集客が可能

noteは膨大なコンテンツ量を誇り、検索エンジンからの評価が高いため、GoogleやYahoo!などで検索結果の上位に表示されやすい傾向があります。これにより、発信する記事をより多くのユーザーに見てもらえることが期待できます。

さらに、noteの月間利用者数は4,000万を超えています。企業の公式サイトやオウンドメディアを毎日チェックする人は少ないですが、noteは毎日多くのユーザーが利用しているため、既存のユーザーに自社のコンテンツを見つけてもらいやすいと言えるでしょう。一からオウンドメディアを立ち上げる場合に比べて、運用の手間が大幅に軽減される点も魅力です。

また、noteは記事ごとにX(Twitter)やFacebookなどのSNSでシェアできるボタンが設置されているため、読者によるシェアを通じてコンテンツが拡散されやすいという特長もあります。

2.ブランディングにつながる

noteは、一般的な企業のWebサイトやオウンドメディアに比べ、親近感を与えやすいプラットフォームです。

多くの企業は、noteを自社の歴史や製品開発の裏話、社員の想いなど、ブランドのストーリーを発信する場として活用しています。投稿者と読者の距離が近いというnoteならではの雰囲気を活かし、noteを単なるプロモーションツールではなく、読者とのコミュニケーションの場として活用することによって、企業に対する共感や愛着、親近感を持ってもらいやすくなります。いいねと同様の「スキ」機能やフォロー機能を活用すれば、ファン獲得にもつながるでしょう。

さらに、テーマに沿った作品や投稿を募り、優秀な作品を表彰する「コンテスト企画」を活用すれば、ユーザーとつながるきっかけになり、企業の認知度向上やブランディング効果も期待できます。

3.マガジン形式で発信できる

noteには、自分が投稿した記事や他の人が投稿した記事をまとめて管理・提供できる「マガジン機能」があります。この機能を使えば、読者はお気に入りの記事をカテゴリ分けしたりブックマーク代わりに使用できるほか、投稿者は記事を雑誌や単行本のようにまとめ、無料または有料で提供することができます。マガジン形式で情報を発信できるのは、noteならではだと言えるでしょう。

また、noteプレミアムとnote proで利用できる「定期購読マガジン機能」を使えば、月額制で記事を販売することも可能です。これによって、noteのコンテンツを有料メルマガや広報誌、社内報としても活用することができます。

4.クローズドなコミュニティ運営が可能

noteの「メンバーシップ機能(旧サークル機能)」を活用すれば、月額会費制で限定的な情報を提供したり、掲示板を使ったコミュニケーションを行ったりすることができます。クローズドなコミュニティが運営できるため、教室運営や有料セミナー、会員管理など、さまざまな形で応用できます。

5.求人募集に活用できる

noteは、求人サイトやコーポレートサイトに比べ、より多くの人に見てもらいやすく、社内の雰囲気なども伝えやすいため、採用広報や求人募集としても活用されています。例えば、企業理念や業務内容、社員インタビューなどを投稿することで、入社希望者が具体的なイメージを持ちやすくなり、入社後のミスマッチの防止が期待できます。

さらに、noteの記事内に求人サイトや採用ページの情報をカード形式で埋め込む機能もあります。例えば、会社のストーリーや仕事風景などを紹介している記事に求人情報を埋め込むことで、共感を得た読者を応募者へとつなげることも可能です。

6.ECサイトと連携できる

noteでは「ストア機能」を使ってSTORES、minne、BASEなどのECサイトと連携することができます。

連携しているECサイトの商品URLを記事内に埋め込むと、noteの記事上で商品情報がカード形式で表示され、「ショップで購入する」というボタンから直接ECサイトへ誘導することが可能です。

商品紹介や開発エピソードを交えた記事を通じて、自然な形で購買行動につなげられるのもnoteの大きな特長です。

まとめ

今回は、noteの概要と企業のnote活用のポイントについてご紹介しました。

noteは個人ユーザーだけでなく、企業や法人にも幅広く利用されており、顧客との接点を深める場としてますます注目されています。特に、Webサイトやオウンドメディア、他のSNSなどと併用することで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

また、noteやソーシャルメディアを活用したマーケティングを行う際には、マーケティング戦略についての理解が不可欠です。戦略を理解し、実践するためのヒントを得たい方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

参考: ソーシャルコマースについて徹底解説 | オープンロジマガジン