2025年5月2日

【保存版】校正記号の使い方をイラスト付きで解説!

目次 ▼

- 校正記号の基本ルール

- よく使う校正記号と使い方

- 1.文字・記号の修正

- 2.文字・記号の削除

- 3.文字・記号の挿入

- 4.直音から小書き仮名への変更

- 5.小書き仮名から直音への変更

- 6.文字の入れ替え

- 7.ルビ(振り仮名)を付ける

- 8.ルビ(振り仮名)の修正

- 9.ルビ(振り仮名)の削除

- 10.改行

- 11.字間の調整

- 12.空いている字間をベタ組にする

- 13.詰め組をベタ組にする

- 14.フォント(書体)の指定

- 15.小文字への変更

- 16.大文字への変更

- 17.下付き文字の指定

- 18.下付き文字を普通に戻す

- 19.上付き文字から下付き文字に変更

- 20.上付き文字の指定

- 21.上付き文字を普通に戻す

- 22.下付き文字から上付き文字に変更

- 23.圏点(傍点)を入れる

- 24.傍線・下線・抹消線を入れる

- 25.句読点を入れる

- 26.中点類の指示

- 27.紛らわしい文字の指定

- まとめ

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

校正とは、原稿とゲラを照らし合わせ、誤字脱字や記載ミスを確認し、修正する作業のことです。

校正とは、印刷物などの制作過程において、文章やレイアウトにミスがないかを確認し、必要に応じて修正する作業のことです。具体的には、誤字脱字、表記統一、レイアウトや体裁の乱れなどをチェックします。編集やデザインの現場では欠かせない工程で、読みやすく正確な文章を仕上げるために重要なステップです。校正には、文字だけを確認する「文字校正」と、色や印刷の仕上がりも含めて確認する「色校正」があります。

引用: 今さら聞けない校正用語を解説!チェックすべき5つのポイントとは? -神楽坂編集室

もし印刷後や発行後に誤りが見つかると、刷り直しに多大な時間やコストがかかってしまいます。こうしたリスクを防ぐためにも、校正作業は正確に実施することが重要です。

そして、校正作業をより正確かつわかりやすく行うために、日本工業規格(JIS)で定められた「校正記号」が活用されています。この校正記号を使いこなせるようになると、校正作業のスピードと精度が向上し、印刷会社や制作会社とのやりとりもスムーズに進められます。

そこで今回は、文章作成や印刷物制作でぜひ押さえておきたい、よく使われる校正記号の種類についてご紹介します。

校正記号の基本ルール

1.赤のボールペンを使う

校正記号を書くときは、赤のボールペンを使用するのが基本です。

太いボールペンや蛍光ペンを使うと記号が読みづらくなるため、使用は避けましょう。ただし、補足的な指示を書き加える場合や、赤だけでは見づらくなる場合には、他の色を使うこともあります。

2.対象の文字の上には書かない

一部の記号を除いて、修正指示は原則カタカナで記入し、対象となる文字や記号の上に直接書き込むことは避けましょう。

3.引出線は文字や記号に被せない

引出線は、修正箇所の前後にある文字や記号に被らないように引きます。また、他の引出線と交差しないよう注意しましょう。

よく使う校正記号と使い方

ここからは、校正でよく使われる校正記号を、具体例とともにご紹介します。

1.文字・記号の修正

誤字があった場合は、該当文字に斜線を引くか、丸で囲みます。

2文字以上の誤字を修正する場合は、最初と最後の文字に斜線を引き、間の文字を横線でつなぐか、文字列全体を丸で囲みます。

その際、どこをどう直したのかわからなくなるため、元の文字が読めなくなるほど塗りつぶしたり、修正ペンを使用したりするのはNGです。引き出し線があまりに長過ぎたり、引き出し線同士が交差したりしないよう注意しましょう。

修正指示を取り消す場合は、元の文字近くの余白に「イキ」と書き込み、修正箇所に線を引いて取り消します。

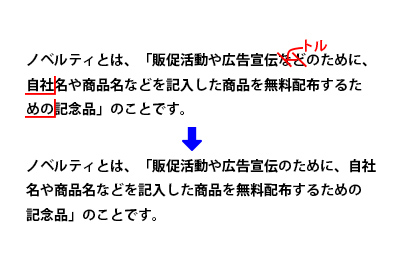

2.文字・記号の削除

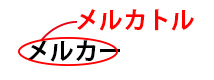

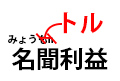

不要な文字を修正し、詰める場合は、引き出し線の先に「トル」または「トルツメ」と記入します。

削除後に空白をそのまま残したい場合は、「トルアキ」または「トルママ」と記入します。

紛らわしい修正内容の場合は、伝わりやすいよう工夫して、確実に修正指示を出すことが大切です。例えば、「メルカー」を「メルカトル」に直したいときに、「ー」の部分に線を引いて「トル」と書くだけでは、「メルカ」に修正する意図と受け取られてしまう可能性があります。そのため、このようなケースでは「メルカー」全体を丸で囲み、「メルカトル」と明確に指示することで、より正確に修正内容が伝わります。

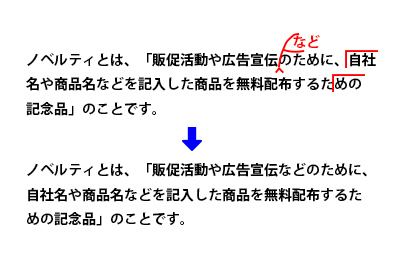

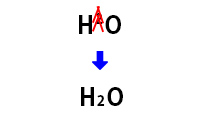

3.文字・記号の挿入

文字や記号を挿入する際は、挿入する位置に「∧」(縦書きの場合は「>」)を記入し、そこから引き出し線を伸ばします。そして、アルファベットの「y」の形になるように2本の線を引き、その間に挿入したい文字を記入します。

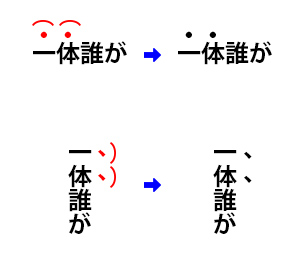

4.直音から小書き仮名への変更

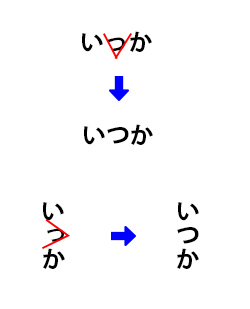

直音を小書き仮名(ぃ・ィ・っ・ッ 等)に修正する場合は、該当する文字の上に「∧」(縦書きの場合は「<」)を記入します。

5.小書き仮名から直音への変更

反対に、小書き仮名から直音へ修正する場合は、該当する文字の上に「∨」(縦書きの場合は「>」)を記入します。

6.文字の入れ替え

文字を入れ替える場合は、入れ替える文字同士を「逆S字」や「S字」で間にはさみます。文字同士が離れている場合は、入れ替える文字を◯で囲み、矢印で指示します。

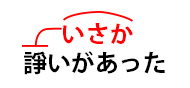

7.ルビ(振り仮名)を付ける

ルビを付ける場合は、該当する漢字の上に線を引き、以下のように記入します。

熟語など2文字以上の言葉にルビを付ける場合は、それぞれの漢字のルビがわかるように記入します。

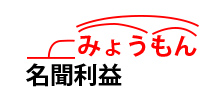

8.ルビ(振り仮名)の修正

誤ったルビを修正する際は、通常の誤字と同様に、斜線と引き出し線で修正内容を指示します。

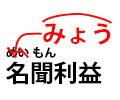

9.ルビ(振り仮名)の削除

ルビを削除する場合も、通常の文字削除と同様に、引出し線の先に「トル」と記入します。

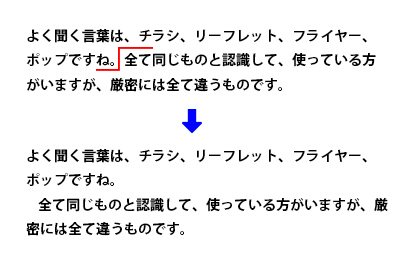

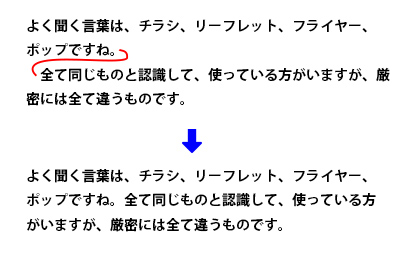

10.改行

行を変えて、さらに段落始まりを字下げしたい場合に使う校正記号です。なお、字下げをしていない文章では、改行時の字下げはありません。

文字の挿入などにより、指定の文を次の行へ移すときには、以下の校正記号を使います。

反対に、文字の削除などにより、文を前の行へ戻したいときには、以下の校正記号を使用します。

改行をやめて前の行に続けたい場合には、以下の校正記号を使用します。行頭の字下げスペースも削除されます。

11.字間の調整

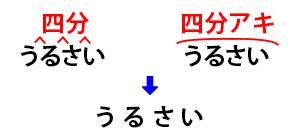

字間は、1文字分(全角)を基準に「二分」「三分」「四部」などで幅を指定します。1文字分は「全角」、1/2文字分は「二分」、1/3文字分は「三分」、1/4文字分は「四分」と書きます。

12.空いている字間をベタ組にする

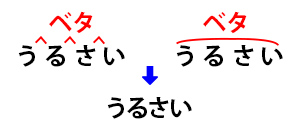

字間や行間がない状態を「ベタ」と言います。ベタ組にする場合は、以下のように記入します。

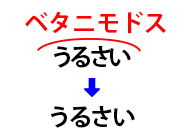

13.詰め組をベタ組にする

詰め組をベタにする場合は、「ベタニモドス」と記入します。

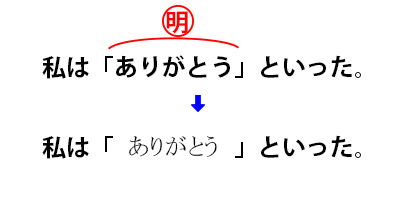

14.フォント(書体)の指定

明朝体にする時は「明」を○で囲むか「ミン」と記入し、ゴシック体にする時は「ゴ」か「ゴチ」と記入します。斜体にする場合は「イタ」、太字にする場合は「ボールド」と書きます。

特殊書体にしたい場合は、フォント名を明記しましょう。

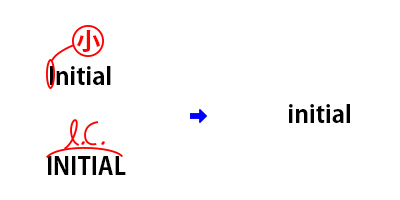

15.小文字への変更

該当する文字が少ない場合は、その文字を丸で囲み、多い場合は文字の上に線を引きます。そして、その上に「小」を◯で囲んで記すか、「ℓ.c.」と記載します。

16.大文字への変更

該当する文字の下に三本線を引きます。もしくは小文字と同じく該当する文字を丸で囲み、「大」を◯で囲んだものを記入します。

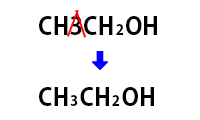

17.下付き文字の指定

普通の文字を下付き文字にしたい場合は、該当する文字を「∧」で囲みます。

18.下付き文字を普通に戻す

下付き文字を普通の文字に戻す場合は、下付き文字を「∨」で囲みます。

19.上付き文字から下付き文字に変更

上付き文字を下付き文字にする場合は、「∧」を二つ重ねた記号で該当文字を囲みます。

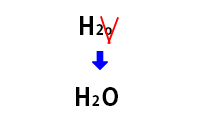

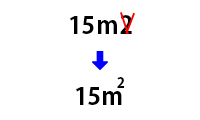

20.上付き文字の指定

普通の文字を上付き文字にしたい場合は、該当する文字を「∨」で囲みます。

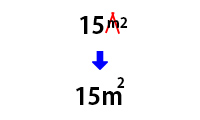

21.上付き文字を普通に戻す

上付き文字を普通の文字に戻す場合は、上付き文字を「∧」で囲みます。

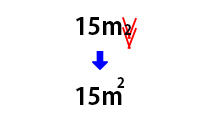

22.下付き文字から上付き文字に変更

下付き文字を上付き文字にする場合は、「∨」を二つ重ねた記号で該当文字を囲みます。

23.圏点(傍点)を入れる

強調部分などに「圏点(傍点)」を入れたい場合は、該当する文字の上(横書き)または右(縦書き)に、「﹅」または「・」を書き、「⌒」(縦書き)または「)」(縦書き)をつけて指示します。

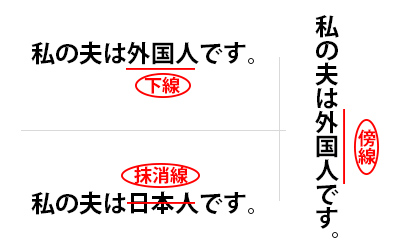

24.傍線・下線・抹消線を入れる

傍線や下線、抹消線を入れる場合は、それぞれ傍線、下線、抹消線を引き、「傍線」「下線」「抹消線」を丸囲みで書いて指示します。

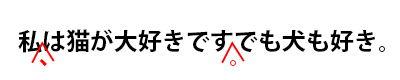

25.句読点を入れる

「.」「,」「、」「。」などの句読点を挿入する場合、「∧」(縦書きの場合は「<」)をつけて記入します。

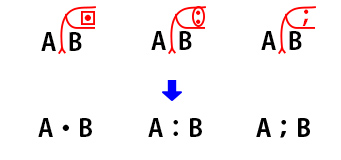

26.中点類の指示

記号は紛らわしいため、わかりやすい指示を入れることが重要です。中類点を示す場合、中黒(・)は□(四角)、コロン(:)は○(丸)で囲みます。セミコロンはそのまま記載します。

27.紛らわしい文字の指定

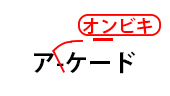

ハイフン、ダッシュ、マイナス、オンビキなどの紛らわしい記号は、カタカナで説明をつけ、丸で囲みます。

まとめ

今回は、校正の基本ルールとよく使われる校正記号をご紹介しました。

校正記号は、文章の修正だけでなく、字間や行間、誌面レイアウトなど、印刷物やデザインに関するさまざまな修正指示を行うための記号です。

すべての校正で必ずしも校正記号を使用する必要はありませんが、修正内容を正確に伝えるためには非常に有効な手段です。ぜひ参考にしてみてください。

▼誤字脱字を防ぐポイントについては、以下の記事もあわせてご覧ください。