2026年2月6日

マニュアルの質を高めるヒアリング術!7つのステップと質問例を解説

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

マニュアル作成におけるヒアリングの重要性とは?

マニュアル作成において、現状の業務を正確に把握するために欠かせないのが「ヒアリング」です。ヒアリングの質は、そのままマニュアルの完成度に直結するといっても過言ではありません。

適切な方法でヒアリングを行うことで、現場の実態に即した実用性の高いマニュアルを作成することができますが、ヒアリングが不十分なままマニュアルを作成すると、

・実際の業務と内容が合っていない

・現場で使われない

・読んでも理解できない

といった問題が起こりやすくなります。

本記事では、マニュアル作成におけるヒアリングの方法と具体的な進め方について詳しく解説します。

ヒアリングの主な方法

ヒアリングにはいくつかの方法があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。マニュアルの目的や対象業務、関係者の状況に応じて最適な方法を選びましょう。

個別ヒアリング

一対一で実務担当者から直接話を聞く方法です。

業務の流れや背景、担当者ならではのノウハウや課題を深く掘り下げることができ、業務内容を詳細に把握したい場合に適しています。

ただし、特定の担当者の意見に偏ったり、属人的なやり方が混在する可能性もあるため、必要に応じて複数人から話を聞くなどの工夫が必要です。

グループヒアリング

複数の担当者を集めて話を聞く方法です。

多角的な意見を同時に収集できることに加え、参加者同士のやりとりの中で新たな気づきや改善点が出やすい点が特徴です。

一方で、複数の担当者を集めるため、スケジュールの調整が難しかったり、参加人数が多いと話がまとまりにくいというデメリットがあります。

書面ヒアリング

ヒアリングシートや質問票を送付し、担当者に記入してもらう方法です。

時間や場所を制約されないため、忙しい担当者でも対応しやすく、多くの人から効率的に情報を収集できます。

ただし、その場での深掘りができないため、回答内容に不明点や認識のズレが生じやすく、追加のヒアリングが必要になるケースもあります。

現場でのヒアリング

実際の作業現場に立ち会い、業務を見ながら話を聞く方法です。

口頭説明や書面だけでは伝わりにくい操作手順や、担当者が無意識に行っている作業も確認できるため、情報の抜け漏れを防ぎやすいのが特徴です。

一方で、現場の状況によっては十分な時間を確保しづらい場合があり、時間や場所が制限されてしまうこともあります。

マニュアル作成におけるヒアリングの進め方

効果的なヒアリングを行うためには、事前準備が欠かせません。以下の手順に沿って進めることで、スムーズに情報を収集することができ、ヒアリング対象者の負担軽減にもつながります。

1.ヒアリングの目的を明確にする

まずは「何のためにマニュアルを作るのか」、そして「何のためにヒアリングを行うのか」を明確にします。例えば、新入社員向けマニュアルなら「業務の流れや基本ルール」、トラブル対応マニュアルなら「具体的な対応手順や判断基準」など、重点的に収集すべき情報が異なります。

目的が曖昧なままヒアリングを進めようとすると、情報が散漫になり、必要な情報を十分に得られない可能性があります。ヒアリングの精度を高めるためにも、事前に目的を明確にしておきましょう。

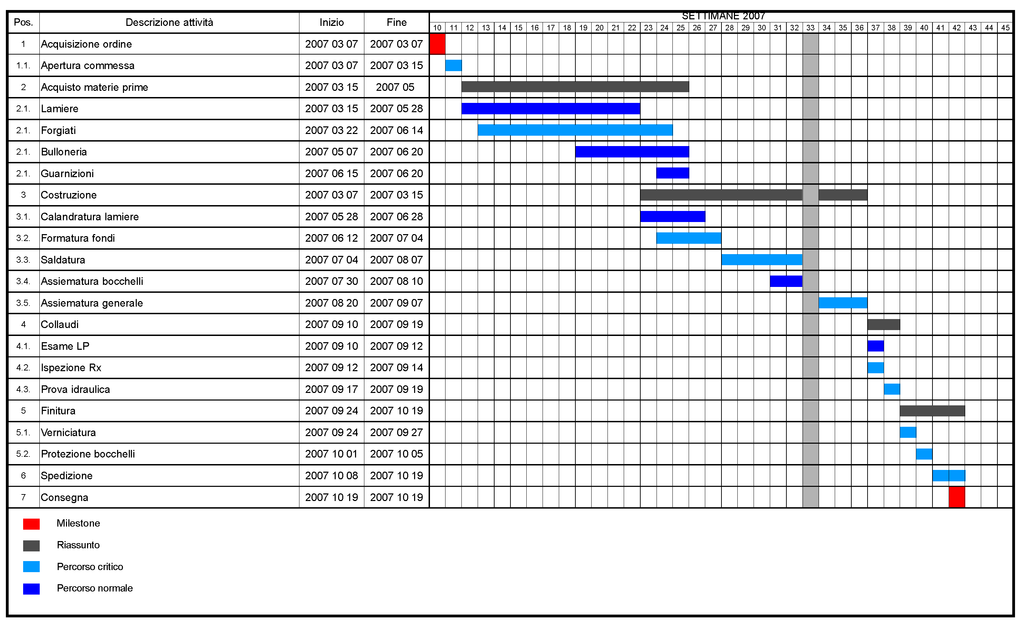

2.ヒアリング方法を選定する

収集したい情報の種類や、時間・人数などの制約を踏まえ、最適なヒアリング方法を選びます。一つの方法にこだわらず、個別ヒアリング+書面ヒアリングなど、複数の手段を組み合わせるのも効果的です。

3.ヒアリング対象者を決める

実務担当者、管理者、関連部署の担当者など、必要な情報を得るために適切な対象者を選びます。立場によって業務の捉え方が異なるため、必要に応じて複数の視点から情報を集めることも重要です。

対象者が決まったら、ヒアリングの日程調整も早めに行いましょう。

4.事前調査を行う

既存のマニュアルや関連資料を事前に確認し、業務の概要を把握しておきましょう。これにより、ヒアリングシートも作成しやすくなり、ヒアリングの質と効率が大きく向上します。

5.ヒアリングシート(質問リスト)を作成する

ヒアリングすべき項目を整理し、質問を事前にリストアップします。質問の例は後ほど詳しくご紹介しますが、ヒアリング項目のカテゴリとしては、主に以下の内容が挙げられます。

・業務全体の流れ

・作業手順と所要時間

・使用ツールやシステム

・注意点やポイント、判断基準

・現場での工夫や改善点

作成したヒアリングシートは、事前にヒアリング対象者へ共有しておくとよいでしょう。対象者の負担が軽減され、より具体的な回答を得やすくなります。

6.ヒアリングを実施する

準備が整ったら、実際にヒアリングを行います。ヒアリング当日は録音やメモを活用し、後から情報を整理しやすい形で記録を残しましょう。ヒアリングの具体的な流れは、以下のとおりです。

①ヒアリングの趣旨を説明する

まずは、対象者にマニュアル作成の目的やヒアリングの趣旨を説明しましょう。そうすることで、対象者はどのような情報を話せばよいのかがつかみやすくなります。

②業務の流れを確認する

時系列に沿って業務全体の流れをヒアリングします。まずはここで業務の全体像を整理しましょう。例えば、以下のようなヒアリング項目が挙げられます。

(例)

・業務の開始から終了までのおおまかな流れは?

・業務の目的は何か?

・業務を開始する前に事前準備は必要か?

・この業務を開始するための指示やトリガーはあるか?

③詳細な業務内容をヒアリングする

業務全体の大枠を把握したら、次は各工程の手順や作業内容を具体的にヒアリングします。5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を意識して質問すると、情報の抜け漏れを防ぎ、より明確な情報を得やすくなります。

(例)

・この業務を行う頻度やタイミングは?

・関連する業務や他部署との連携はあるか?

・具体的な手順は?

・作業に必要な資料・ツール・ソフトウェアはあるか?その操作方法は?

・業務を完了したと判断する基準は?

・進捗管理や報告のルールはあるか?

④注意点や改善点を深掘りする

業務を進めるうえでのポイントや注意点、トラブル対応、現場での工夫などを深掘りしていきます。業務の手順や内容だけでなく、こうしたポイントもヒアリングすることで、より実践的なマニュアルになります。

あわせて、現場で困っていることや改善点などもヒアリングすると、業務改善の手がかりにもつながるでしょう。

(例)

・作業を効率よく進めるコツは?

・よくあるミスや注意点は?

・業務品質を保つための基準は?

・トラブル発生時の対応フローは?誰に相談すればよいか?

・現在の作業フローで困っている点は?

・もっと効率化できる部分はあるか?

・既存マニュアルの問題点は?

7.ヒアリング内容を確認・整理する

ヒアリング後は内容を整理し、誤った情報がないか、情報の過不足がないかを関係者と確認します。誤った情報や曖昧な表現が残ったままマニュアル化すると、業務の混乱を招いたりミスの原因になるおそれがあるため、必ずダブルチェックを行いましょう。不足や矛盾、曖昧な点があれば、再度ヒアリングを実施します。

情報が集まったら、ヒアリングした内容をもとに原稿を作成し、マニュアルとしてまとめていきます。

▼マニュアル作成時に気を付けたいポイントについては、以下の記事もあわせて参考にしてください。

まとめ

今回は、マニュアル作成におけるヒアリングの方法と、具体的な進め方についてご紹介しました。

ヒアリングは、マニュアル作成の中でも特に重要な工程の一つです。準備から実施、内容整理まで、時間と手間がかかる工程ではありますが、ここを丁寧に行うことで、実際の業務に即した実用的なマニュアルを作成することができます。

ヒアリングに十分な時間を確保するのが難しい場合は、外部への委託を検討するのも一つの選択肢です。以下の記事もあわせて参考にしてみてください。