2024年2月1日

回答率を上げるには?アンケート作成の8つのステップ

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

アンケートは、顧客の本音や市場の実態を探る有効な手段です。得られるデータはサービスの向上や商品開発に役立てることができますが、アンケートが成功するかどうかは作り方や設計に大きく左右され、なんとなくで進めてしまうと回収率や回答の精度が下がってしまう可能性もあります。

そこで今回の記事では、回答率を上げるためのアンケート作成の基本ステップを詳しくご紹介いたします。

ステップ①アンケート計画を立てる

いきなりアンケート内容の作成にとりかかるのではなく、まずはアンケートの目的や対象者、実施方法などを明確にし、実施するための計画を立てましょう。

目的

まずは「なぜアンケートをとるのか」という目的を明確にしていきます。

アンケートの目的としては主に、商品やサービスに対する顧客満足度の調査、企業や商品に対するイメージの調査、あらかじめ立てた仮説の検証などが挙げられます。

初めに目的を明確にしておくことでアンケートの対象者や設問内容なども自ずと見えてくるため、このあとの設計もスムーズに進めやすくなるでしょう。

対象者(ターゲット)

つづいて、対象者(ターゲット)を決めていきます。

アンケートの目的、サービス・商品の特性、顧客の属性などにあわせて「誰に対してアンケートを実施するのか」を具体的に絞っていきましょう。年齢・性別・職業のほかに、居住エリアや趣味、購買履歴など、対象者を絞る条件はさまざまです。

目標

目的と対象者が明確になったら、次にアンケート回収率や有効回答率などの目標を設定します。

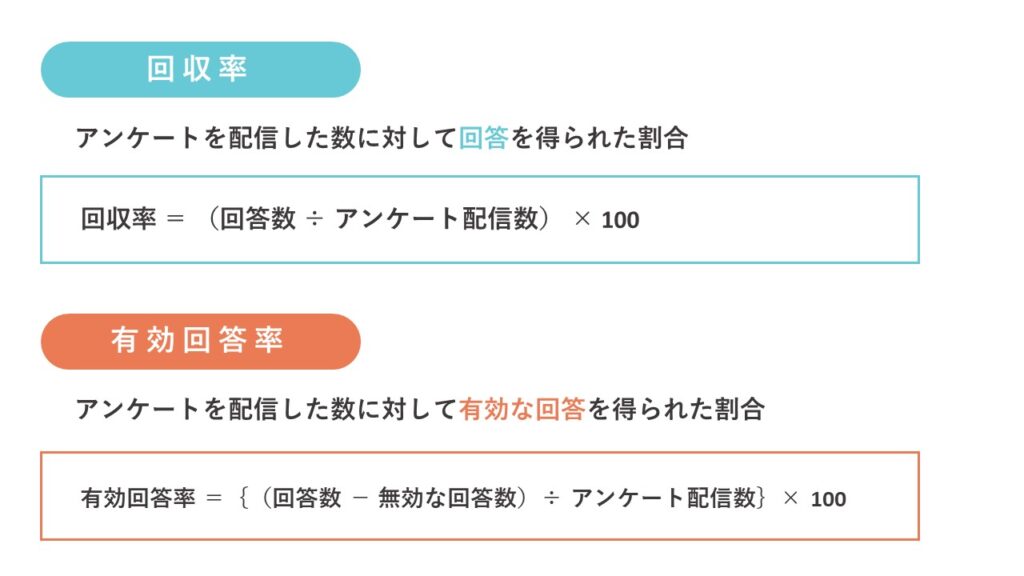

アンケート回収率とは、アンケートを配信した数に対して回答を得られた割合を指します。例えば100人にアンケートを実施し、70人から回答が得られた場合、回収率は70%となります。

ただし、得られた回答の中には記入漏れや不正回答といった無効な回答が含まれていることもあります。この場合、より正確なデータをとるには有効回答率を見るとよいでしょう。有効回答率は、得られた回答数から無効な回答を除いた有効回答数を、配信数で割ることで算出されます。例えば、100人にアンケートを実施し、70人から回答が得られたものの、そのうち10件が無効だった場合、有効回答率は60%となります。

回収率や有効回答率を目標として設定することで、アンケートの適切な配信数も逆算することが可能です。

目標を決めるうえで重要なのが「定量調査」か「定性調査」かという点です。定量調査は、集めたデータを数値化して割合や傾向を詳細に調査する方法であり、一方の定性調査は数値化できない言葉や意見を集め、対象者の個々の意見を調査する方法です。

「定量調査」か「定性調査」かによって、重視する指標や必要となる回答数、最適な実施方法も変わってきます。

実施方法

ここからはどのような方法でアンケートを実施するかを考えます。アンケートの目的や規模、対象者などにあわせて実施方法を選択するとよいでしょう。

アンケートの実施方法としては、主に以下の三つが挙げられます。

・Web

・紙

・対面

Webアンケートは、配信から回答、集計まですべてWeb上で完結するのが特徴で、比較的手軽に実施することができます。専用のアンケートツールやGoogleフォーム、調査会社を通じてのアンケートなどさまざまな方法があります。回答数を集めやすいため大規模なアンケートにも向いています。

▼Googleフォームの使い方については以下の記事もあわせてご覧ください。

紙のアンケートでは、郵送する方法や直接配布する方法があります。

対象者や実施場面によっては、Webよりも紙のアンケートのほうが回答を得やすいケースもありますが、集計に時間がかかり、郵送の場合は住所を知っている人にしか配布できないといったデメリットも考慮する必要があります。紙のアンケートを実施する場合にはWebも併用することがおすすめです。

対面によるアンケートでは、1対1で実施する方法やグループで実施する方法があります。

対面の場合はWebや紙に比べて詳しい意見を直接聞きやすい一方、調査に時間がかかるため回答数を集めにくいというデメリットもあります。回答をデータ化して統計をとる定量調査よりも、対象者一人ひとりの回答内容を分析する定性調査に向いていると言えるでしょう。

実施スケジュール

アンケートの実施時期や準備スケジュールなども検討する必要があります。例えば、セミナー後のアンケートの場合はセミナーの日程にあわせて準備する必要がありますし、商品の発売時期や季節がアンケートの実施期間にかかわるケースもあるでしょう。

アンケート結果が必要な時期が決まっている場合は、そこから逆算してアンケートの実施期間や準備期間などのスケジュールを立てていきます。アンケートの回答期限は設問数や実施方法によっても異なりますが、1か月~2か月程度の期間で設定されるケースが多いです。

ステップ②設問を決める

アンケートの目的にあわせて質問内容を考えます。

例えば、あるサービスの満足度を調査する場合、設問の例としては「サービスを利用したきっかけ」「また利用したいと思うか」「不満に思った点」などが挙げられます。

設問を考える際には、設問数が多くなりすぎないように注意しましょう。設問数が多すぎると回答者に負担がかかり、回収率が下がったり、有効な回答が得られにくくなってしまいます。

設問を洗い出した後は、内容の重複がないか、調査目的に不要な質問がないかなどをチェックし、設問を絞り込んでいきましょう。

ステップ③回答形式を決める

つづいては、それぞれの設問に対してどのような回答形式にするかを決めていきます。

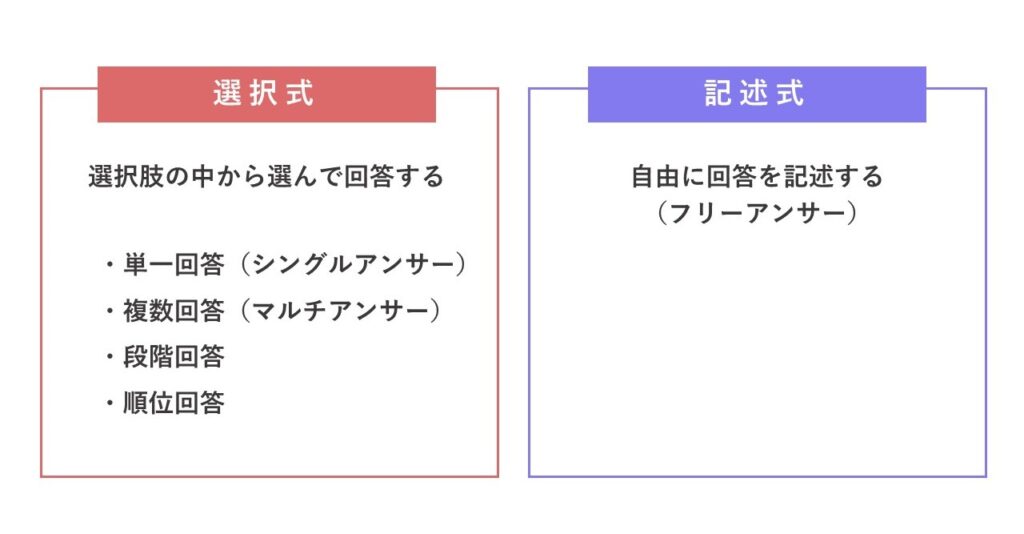

回答形式は主に、選択肢の中から選んで回答する「選択式」と、自由に回答を記入する「記述式」があります。さらに「選択式」には、選択肢の中から一つの回答を選択する「単一回答(シングルアンサー)」と、選択肢の中から当てはまるものすべてを選択する「複数回答(マルチアンサー)」があり、質問内容や集めたいデータによって回答形式を使い分ける必要があります。

選択肢を作るのが難しい場合や回答者自身の言葉で回答を得たい場合は「記述式」が適していると言えますが、記述式が多すぎるとその分回答者の負担が増え、回答率が下がることも考えられます。

回答がある程度絞られる場合には「選択式」を採用し、記述式は必要最低限にとどめるのがよいでしょう。

そのほかにも、設問に対して「当てはまる」「やや当てはまる」「当てはまらない」といった選択肢から回答する段階回答や、選択肢に対して順位をつける順位回答などもあります。

ステップ④質問文を作成する

設問内容と回答形式をベースに、具体的な質問文を作成していきます。質問文は回答率や回答の精度にも影響するため、作成する際には以下のポイントを意識しましょう。

文章は1~2文で簡潔に書く

質問文が長いと読むだけで回答者の負担になり、途中で離脱されてしまう可能性が高まります。できるだけ簡潔でわかりやすい文章にまとめ、1~2文程度におさめましょう。

曖昧な表現や誤解を生む表現を避ける

「よく○○を利用しますか?」や「最近○○へ行きましたか?」のような、曖昧で人によって解釈が変わる表現は避けるようにしましょう。

「よく」は「○か月に○回以上」、「最近」は「○か月以内に」のように具体的な表現に言い換えることが望ましいです。

一つの設問につき、質問は一つ

一つの設問の中で二つ以上の内容を聞かないようにしましょう。

例えば、

Q.あなたは犬・猫を飼っていますか?

(1)はい (2)いいえ

という質問の場合、「犬だけ飼っている人」「猫だけ飼っている人」はどちらを選択すればよいのか迷ってしまいますよね。

このような質問は「ダブルバーレル」と呼ばれ、回答者がどちらを選択すればよいのかわからなくなり、有効な回答が得にくくなってしまいます。二つ以上のことを聞きたい場合は質問を分けるようにしましょう。

専門用語や難しい表現は避ける

社内や業界内では当たり前に使用している用語でも、回答者にとってはわからない場合もあります。

難しい表現や用語が多用されていると、回答に対する心理的ハードルが上がってしまうため、対象者の属性にあわせて一般的な用語に言い換えるようにしましょう。

回答を誘導する聞き方をしない

「こういう回答がほしい」という意図があると、無意識のうちに回答を誘導する聞き方をしてしまいがちです。

例えば「この商品は便利だと思いますか?」という質問は「便利である」という回答を誘導する聞き方になっており、バイアスが生じて正しい調査結果が得られないこともあります。

あえて回答を誘導するケースもありますが、基本的には回答を誘導する聞き方は避け、客観的な質問文となるよう意識しましょう。

設問の順番を意識する

質問文を作成する際には設問の順番にも考慮しましょう。一度アンケートをはじめから読み直し、流れが不自然でないか、関連する質問がまとまっているかなどを確認するとよいです。

アンケートは後半へ進むにつれ、どうしても回答率や精度が下がってしまうものです。優先順位の高い質問は前半に配置したほうが回答を得られやすいでしょう。また、回答者の負担を軽減するために、簡単に答えられる設問を前半に配置するのも効果的と言えます。

ステップ⑤選択肢を作成する

選択式の設問に対する具体的な選択肢を作成していきます。

その際、どの選択肢にも当てはまらないケースを想定して「その他」の項目を設けておくとよいでしょう。「その他」を選択した場合のみ自由記述で回答してもらう方法もあります。

ただし、選択肢が多すぎる場合は、回答者が該当する選択肢を見つけにくくなり視覚的にも負担に感じてしまうため、記述式に切り替えるのも一つの方法です。

ステップ⑥導入部分を作成する

いきなり質問に入るのではなく、アンケートの冒頭に「アンケートにご協力いただきありがとうございます」といった挨拶文や「このアンケートはサービス向上のために利用させていただきます」のような目的を明記するようにしましょう。何分程度で回答できるのか、所要時間の目安もあわせて記載しておくと丁寧です。

また、アンケートに回答期限がある場合は回答期限、氏名やメールアドレスなどの個人情報の入力がある場合にはプライバシーポリシーも忘れずに記載します。

ステップ⑦特典の有無を決める

回答者に特典を提供するかどうかを検討します。

アンケートの特典の例としては、ギフトカード、ポイント、商品などが挙げられます。セミナーにおけるアンケートでは、レジュメや無料相談などが特典となるケースも多いです。

特典をつけることによって回収率の向上が期待できますが、その分特典の用意や回答者への送付など工数が発生するほか、一人が複数回答を行ったり回答の精度が低下する可能性も考えられます。特典の有無は慎重に決めましょう。

ステップ⑧全体確認とテスト回答

アンケートが完成したら、一度全体を見直し、誤字脱字や質問の重複がないかを再度確認します。Webアンケートの場合は、一度テスト回答を送信して正しく回答が送信されるかどうかも確認しておくとよいでしょう。

まとめ

今回はアンケートの作成手順を8つのステップをご紹介しました。

有効な回答をより多く集めるためには、まずはアンケートの土台となる目的や対象者を明確にしたうえで、回答者の視点に立って設計することが大切です。

ぜひ参考にしてみてください。