2025年2月20日

商標とは?自分でできる登録手続きと注意点

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

商標とは?

商標とは、企業が自社の商品・サービスを他社のものと区別するために使用するネーミングやマークなどのことです。

そして、この商標を他人に無断で使用されないように守る権利のことを「商標権」と言います。

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

〈中略〉事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

参照:商標制度の概要 | 経済産業省 特許庁

商標権は知的財産権の一種ですが、同じ知的財産権である著作権は、著作物が完成した時点で自動的に権利が発生するのに対し、商標権は特許庁へ出願した者に対して与えられる権利となり、特許庁に登録された時点で権利が発生します。

▼著作権については、以下のページで詳しくご紹介しています。

商標の種類

商標にはさまざまな種類があり、文字や図形、ロゴだけでなく、立体的な形状や音、動きなども商標として登録できます。

文字商標

文字商標とは、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、数字など、文字のみで構成された商標を指します。

例:「かっぱえびせん」「プリウス」などの商品名

ただし、文字と図形を組み合わせたものや、文字の配置を変えたもの、商品名のロゴなどは文字商標ではなく、別の種類の商標として扱われます。

ロゴ商標

図形のみからなる商標や、図形と文字を合わせた商標などはロゴ商標と呼ばれます。

文字商標は文字のみで形成された商標であるのに対し、ロゴ商標は図形や記号などによるデザイン性のあるものを指すことが多いです。企業名やサービス名だけであれば文字商標、企業ロゴやサービスロゴであればロゴ商標となります。

立体商標

立体商標とは、商品そのものの形状やキャラクターの人形など、立体的な形状の商標のことを指します。

例:ペコちゃん人形、カーネル・サンダース像、ヤクルトの容器など

色彩のみからなる商標

特定の色や色の組み合わせもも商標として登録することができます。ただし、ロゴや図形に付随する色ではなく、輪郭がなくても色そのものが識別の要素となる必要があります。

例:MONO消しゴム(青・白・黒の組み合わせ)

音商標

音商標は、平成27年から新たに認められた商標で、メロディーや効果音などの音が対象です。音楽や音声、自然音などからなる、聴覚によって認識されるものも商標として登録することができます。

例:CMのサウンドロゴ(「久光製薬」「キレイキレイ」など)

登録できない商標

以下のようなものは商標登録できません。

・ありふれたもの

・他社の商品、サービスと区別できないもの

・公的機関のマークと紛らわしいもの

商標登録をする4つのメリット

メリット1.ブランディングの強化につながる

商標登録をするには特許庁への申請が必要です。つまり、商標登録されている商品やサービスは特許庁が認めたものということになるため、社会的な信用を得やすくなります。

例えば、「このマークがついているなら安心できる」「このブランドなら品質がよい」と認識されることで、ブランド価値が向上し、商品やサービスの認知拡大につながります。

メリット2.登録した商標の利用を独占することができる

商標権を取得することによって、その商標が他人によって使われることがなくなるため、独占的に使用することができます。日本における商標登録では、先に出願をしたものが権利者となるため、自社が先に出願し登録されていれば、後から他社が申請しても認められません。

一方で、長年使っていた名称や商品名であっても、他社が先に出願し登録されると、もうその商標は使用できなくなるため注意が必要です。

また、商標権は10年間有効で、更新を続ければ半永久的に商標登録を受けることができます。

メリット3.他者に対して使用停止を求めることができる

自分の登録商標を他者が無断で使用している場合、以下のような措置を求めることができます。登録商標とまったく同じものだけでなく、似ているものに対しても使用停止を請求することが可能です。

・商標の削除

・商標の刻印に用いられる金型の廃棄

・類似商標の使用停止

メリット4.譲渡やライセンス使用が可能

商標権は、他人に譲渡したり、使用許可を与えることも可能です。例えば、商標を他社に売却したり、商標をt使いたいという企業に対してライセンス料を請求するなど、商標への対価を得ることができます。

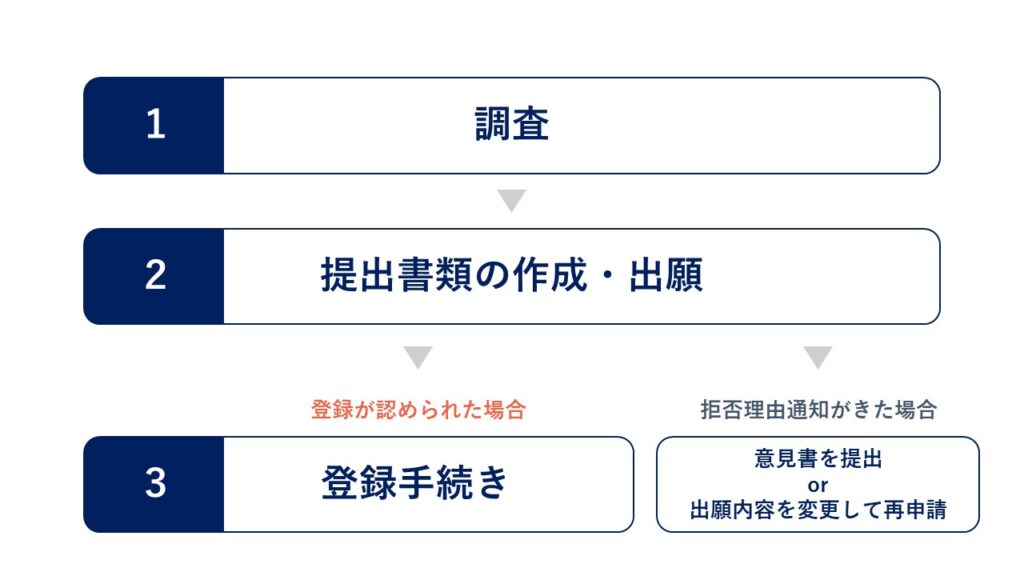

商標登録の流れ

ここからは、商標登録を自分で行う際の流れを一つずつ見ていきます。

ステップ1.出願前の調査

商標登録において最も重要なのが、出願前の調査です。商標が認められるかどうかは、この調査にかかっているといっても過言ではありません。

調査項目①同様の商標がすでに登録されていないか

まず、登録しようとしている商標と同一または類似のものがすでに登録されていないかを調査します。他者が同一または類似の商標をすでに登録している場合、出願しても登録が認められないだけでなく、無断使用すると商標権の侵害に該当する可能性があります。

J-PlatPatというプラットフォームを使えば、登録されている商標を調べたり、読み方が似ている商標や特定の文字を含む商標をチェックしたりすることができます。

調査項目②商標に独自性があるか

登録の審査を通過するには、商標に独自の特徴が必要です。一般的すぎる名称や広く使われているデザインなどは登録が難しくなります。事前にインターネットなどで検索し、確認しておくとよいでしょう。

調査項目③どのような区分で出願するか

商標は、特許庁が定める「区分」と呼ばれる商品・サービスのカテゴリごとに登録されます。出願する区分の数によって出願費用が変わるため、正しく選定することが重要です。

誤った区分で提出してしまうと、正しく商標権が得られない可能性もあるため、事前にどの区分に該当するのかを特許庁のHPで確認しておきましょう。

類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕 | 経済産業省 特許庁

ステップ2.提出書類の作成・出願

調査が完了したら、必要な書類を作成し、出願します。

出願方法は書類とオンラインの2種類あり、出願費用は2025年2月時点で3,400円+(区分数×8,600円)、書類で出願する場合はさらに電子化手数料が必要です。

| 出願料 | 3,400円+(区分数×8,600円) |

| 電子化手数料(書類出願の場合のみ) | 2,400円+(書類の枚数×800円) |

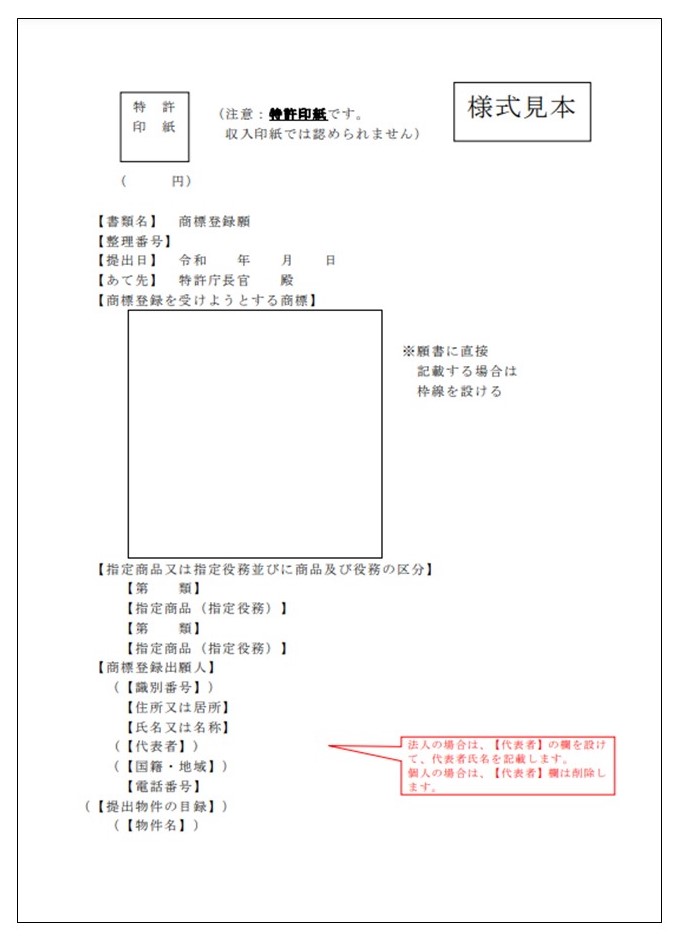

書類で出願する場合

書類で出願する場合は、特許庁の所定の様式をダウンロードし、PC入力または印刷後に手書きで記入します。

作成要領については、商標登録願書書類の書き方ガイドを参考にしてみてください。

必要事項を記入したら、出願手数料相当額の特許印紙を購入し、指定の箇所に貼り付けます。特許印紙は郵便局や特許庁内でも購入することができます。

願書は受付窓口へ持参または郵送にて提出することができます。

なお、書類で出願した場合は、後日電子化手数料の支払いが必要です。出願日から数週間後に払込用紙が送付されるため、2,400円+(書類の枚数×800円)を支払います。

オンラインで出願する場合

電子証明書と出願ソフトを使用すれば、オンライン出願も可能です。

【事前準備】

① オンライン出願ソフトをダウンロード(Windowsのみ対応)

「電子出願ソフトサポートサイト」よりダウンロード

② 電子証明書を取得(個人の場合はマイナンバーカードも利用可能)

③ICカードリーダーを準備(電子証明書がICカードの場合のみ)

必要なものが用意できたら書類を作成します。「さくっと書類作成」を使うとスムーズに願書を作成できます。

願書が完成したら、出願ソフトから特許庁へ送信して提出完了です。

【オンライン出願のメリット】

① 電子化手数料が不要

② 書類の電子化による審査の遅れがない

③ 書式の自動チェック機能付き

④手数料の支払いにクレジットカードが使用可能

⑤ 特許庁からの通知をオンラインで受け取れる

⑥ 出願時の書類以外の提出もオンラインで可能

ステップ3.商標の登録手続き

審査に合格すると、特許庁から「登録査定」という書類が送られてきます。これを受け取ったら、30日以内に「登録料」を特許庁に納付することで、正式に商標登録が完了します。

| 登録料 | 区分数×32,900円 |

商標権は10年間有効で、10年ごとに更新が必要です。更新期限を忘れないよう「特許( 登 録 )料支払期限通知サービス」を利用するといいでしょう。

【補足】拒絶理由通知書が届いた場合

登録が認められない場合、「拒絶理由通知書」が送付されます。ただし、この通知は不合格が確定したということではありません。

「意見書」という書面を提出して反論することもできますし、出願内容を変更して再審査を受けることもできます。特許庁のHPに書類のサンプルが掲載されていますのでご確認ください。

詳細は特許庁のHP内にある、「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」のページに掲載されています。ぜひそちらも参考にしてみてください。

まとめ

今回は、商標の基本情報と登録の流れについてご紹介しました。

商標登録には調査や願書の作成など、手間やコストがかかりますが、その分得られるメリットも大きいです。

自分で出願するのが難しい場合は、弁理士や専門業者に依頼するのも一つの方法です。その分依頼する費用もかかりますが、登録したい商標の内容やリソースなどを考慮し、最適な方法を選びましょう。