2024年9月13日

文章の読みやすさを決める3つの要素、可読性・視認性・判読性とは?

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

私たちは普段からスマホ、新聞、雑誌、看板、商品のパッケージなど、さまざまな場面で文字を目にし、その文字を読むことで情報を取得しています。

しかし、文字を目にしたときに「なんだか読みにくい」「何と書いてあるのか判断できない」「内容が頭に入ってこない」と感じた経験はありませんか?

文字の読みやすさは、「可読性」「視認性」「判読性」という3つの要素によって成り立っており、これらの要素が読み手の理解度にも大きく影響しています。

では、この3つの要素にはどのような違いがあり、文章を書く際にはどのような点に注意すればよいのでしょうか。

今回は、文字の読みやすさに関する「可読性」「視認性」「判読性」についてご紹介いたします。

可読性とは

可読性とは、文字や文章の読みやすさのことです。

長文を読んでも疲れにくいかどうか、素早く正確に読み取れるかどうかが重要になります。

可読性を上げるポイント①漢字とひらがなの使い分け

一般的に、線が多く複雑な漢字を使うよりも、ひらがなを使った方が読みやすいとされています。漢字が多用されていると圧迫感を感じやすく、長く読んでいると疲れやすいためです。

(例)繋がり

つながり

しかし、ひらがなばかりでは単語の切れ目がわかりにくく、かえって読みづらくなってしまうこともあります。難しい漢字はひらがなに置き換えたり、漢字が連続する箇所はひらがなにするなど、バランスを考えた使い分けが必要です。

(例)ぜんたいのつながりがひじょうにたいせつだということにきづきます。

全体のつながりが非常に大切だということに気付きます 。

▼漢字とひらがなの使い分けについては以下の記事で詳しくご紹介しています。

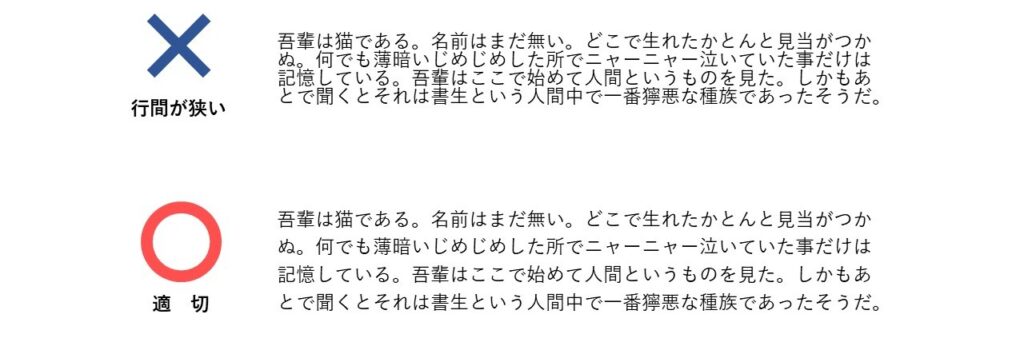

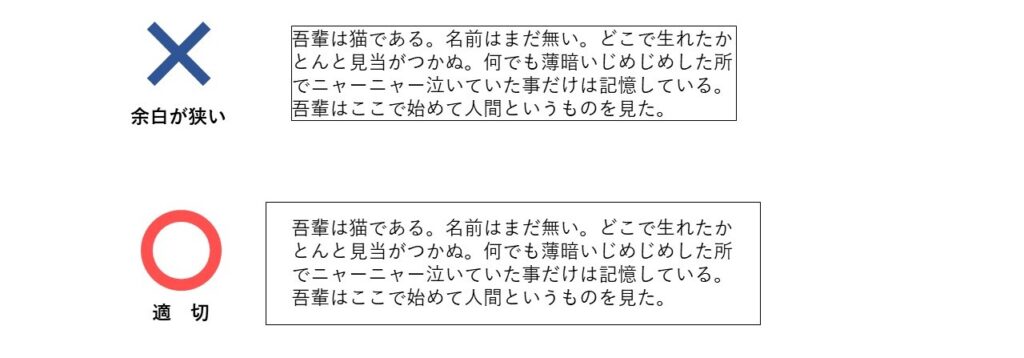

可読性を上げるポイント②行間・余白

1行あたりの文字数が多い、行間が狭い、余白が少ないといった文章は、いくらフォントや内容が整っていても可読性が下がってしまいます。

文字サイズやフォント、文の内容だけでなく、行間や余白など、文章全体を俯瞰で見たときの可読性も意識するようにしましょう。

視認性とは

視認性とは、文字の認識のしやすさのことです。

文字をぱっと見たときに、その文字がはっきりと見えるかどうか、すぐに認識できるかどうかが重要になります。

視認性を上げるポイント①文字の色

例えば、緑色の背景に青い文字や、白い背景に黄色の文字を書いても、文字が見づらく、何と書いてあるのか判読が難しくなりますよね。このようなケースでは、視認性が低いということになります。

背景が暗い場合には文字を明るい色にするなど、背景と文字のコントラストをしっかりつけることで視認性が向上します。

視認性を上げるポイント②文字のサイズ・太さ

文字のサイズや太さも、視認性を上げるための重要な要素です。

文字が小さすぎたり細すぎたりすると、何と書いてあるのか判別しにくく、印刷したときにかすれてしまう原因にもなりますし、反対に文字が太すぎると、つぶれて読めなくなってしまうこともあります。

一般的に、Webサイトでは16px程度、A4サイズのチラシ本文では10~18ptの文字サイズが最適とされていますが、読み手によっても最適なサイズは異なるため、用途や目的にあわせてサイズや太さを調整するようにしましょう。

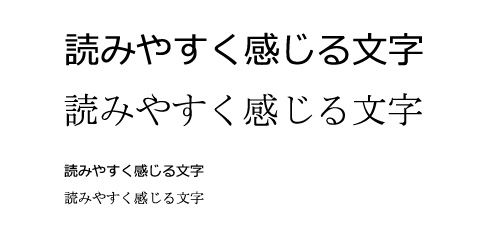

視認性を上げるポイント③フォント

フォントにはゴシック体と明朝体がありますが、ゴシック体は線の太さが均一なため、明朝体に比べて視認性が高く、インパクトがあるのが特徴です。そのため、タイトルやキャッチコピーなど、大きく目立たせたい部分には視認性の高いゴシック体がよく使われます。

一方、明朝体は縦と横で線の太さが異なり、文字の形に強弱があるのが特徴です。長文でも読みやすく、疲れにくいため、可読性の高いフォントと言えるでしょう。

判読性とは

判読性とは、文字や文章のわかりやすさのことです。

他の文字と判別しやすいかどうか、誤読が少ないかどうかが重要になります。

判読性を上げるポイント①アルファベットや数字

判読性において気を付けたいのが、「O(英語のオー)」と「0(数字のゼロ)」、そして「I(大文字のアイ)」と「l(小文字のエル)」など、見た目が似ている文字の混同です。

このような区別のつきにくい文字には、読み仮名をふったり、UD(ユニバーサルデザイン)フォントを使用することで判読性を高めることができます。

また、文字サイズが小さいと、「3」と「8」、「O」と「C」、濁点と半濁点なども読み間違えが発生しやすくなるため、注意が必要です。

▼UDフォントについては以下の記事で詳しくご紹介しています。

判読性を上げるポイント②文章の内容

判読性を高めるためには、文字そのものだけでなく、文章の内容も重要です。例えば、専門用語ばかりの文章や、横文字が多い文章は、初めて読む人にとっては意味が伝わりにくく、判読性が低下します。

わかりやすい表現に言い換えたり、説明や注釈を追加するなどして、読み手に配慮した文章を書くようにしましょう。また、複数の解釈ができる曖昧な表現や、誤解を生む可能性がある書き方を避けることも、判読性の向上につながります。

まとめ

今回は「可読性」「視認性」「判読性」についてご紹介しました。

せっかく良い文章や素晴らしいデザインを作っても、読み手に届かないのはもったいないですよね。少しの工夫で、可読性・視認性・判読性が格段に上がりますので、ぜひ意識してみてください。

さらに、使用する場面や対象によっても求められる要素は異なります。例えば、報告書や読み物には「可読性(読みやすさ)」、チラシやポスターには「視認性(認識のしやすさ)」、マニュアルや取扱説明書では「判読性(誤読の少なさ)」が特に重視されます。

誰が読むのか、何を伝えたいのかを念頭に置き、可読性・視認性・判読性を意識した文章を心がけましょう。