2025年4月2日

マニュアルの作り方とは?おさえておきたい6つのステップ

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

業務マニュアルを作成する際には、情報整理や原稿作成だけでなく、

・制作メンバーの決定

・納期やスケジュールの調整

・関連部署との連携

など、さまざまな準備が欠かせません。これらの作業を抜け漏れなく進めるためにも、最初に全体の流れを整理し、完成までの計画を立てていくことが重要です。

では、具体的にどのように進めればよいのでしょうか?

今回は、業務マニュアルの作り方について詳しくご紹介いたします。

1.基本仕様を決める

まずは、マニュアルの目的や仕様を明確にするところからスタートします。

①目的・対象

マニュアル作成にあたり、まず明確にしておきたいのが対象(ターゲット)です。

例えば、新入社員向けなのか、管理職向けなのか、アルバイト向けなのかなど、対象者の属性によって、理解できる内容や掲載できる内容が変わります。新入社員向けであれば、専門知識がないことを前提に、用語の解説から記載する必要があるでしょう。

対象が明確になれば、求められるスキルや理解度に応じた適切な内容を設計しやすくなります。

②記載範囲

対象が明確になったら、マニュアルに記載する情報量や範囲を決めていきます。前提知識があることを想定するのか、詳細な情報をどこまで含めるのかなど、対象の理解度に応じて記載範囲を調整しましょう。

改訂版を作成する場合は、前回の改定日や変更内容を確認し、必要な範囲に絞って改訂を進めます。

▼マニュアルの改訂方法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

③運用方法

マニュアルを紙媒体で配布するのか、デジタルで運用するのかも事前に検討が必要です。

紙媒体の場合は、サイズ・印刷形式・配布方法、デジタルの場合は、データ形式・セキュリティ対策・共有方法なども決めましょう。更新や改訂のしやすさも考慮して、最適な運用方法を決めることが重要です。

▼マニュアルの媒体ごとのメリットとデメリットについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。

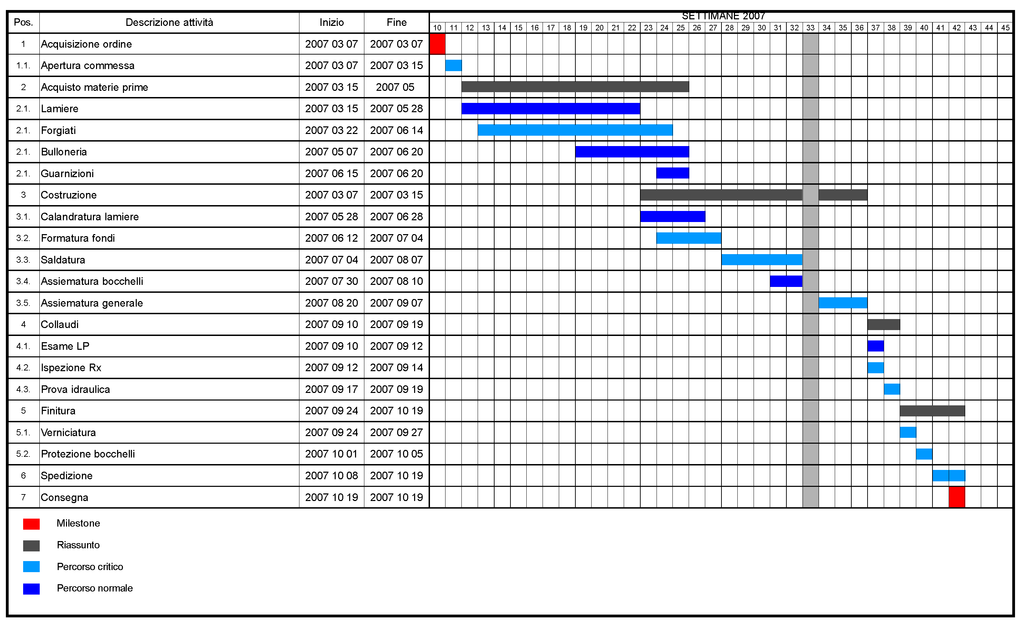

④制作スケジュール・納期

マニュアルの仕様やボリューム、外部委託の有無などを踏まえ、スケジュールを決めていきます。

特に、関連部署の確認や上長の承認が必要な場合、予想以上に時間がかかることがあります。スケジュールには余裕を持たせ、イレギュラーな対応が必要になった際にも調整しやすい計画を立てることが重要です。

2.業務の全体像を把握し、情報を整理する

マニュアルの基本仕様が決まったら、業務の全体像を整理し、マニュアルに記載すべき情報を選定していきます。実際にはマニュアルに含めない内容であっても、業務全体を理解しておくことで、どの情報をマニュアル化すべきかが明確になります。

業務全体のアウトラインが把握できたら、業務の流れを時系列に沿って整理し、大まかなフロー図を作成しましょう。業務の流れを可視化することで、必要な情報の抜け漏れを防ぎ、以降の作業がスムーズになります。

▼業務フロー図の書き方については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

3.構成案を作成する

業務フロー図をもとに、マニュアルに記載すべき内容をリストアップし、階層化していきます。マニュアルの骨組みにもなる重要な部分です。

各ステップの業務内容や関係者を可視化することで、「誰にどのようなヒアリングをすればよいか」といった後のステップに必要な情報も見えてきます。

この構成案は目次のベースにもなるため、抜け漏れのないように、注意事項や用語の説明、イレギュラー対応なども、この時点で洗い出しておきましょう。

4.ヒアリングシートを作成する

整理した業務内容をもとに、関係者へのヒアリング項目をまとめ、ヒアリングシートを作成します。必要に応じて、写真撮影のスケジュールもこの段階で計画しましょう。

業務の流れやオペレーション、注意事項、イレギュラー対応など、質問をカテゴリごとに整理しておくことで、ヒアリングがスムーズに進みます。

▼ヒアリングの流れとヒアリング項目については、以下の記事も参考にしてください。

5.ヒアリングを実施する

作成したヒアリングシートをもとに、関係者へのヒアリングを行います。

可能であれば、実務担当者だけでなく、上長やアルバイトなど、さまざまな立場の人に話を聞くことで、業務の全体像を客観的に把握しやすくなります。ヒアリングを行う際は、ノウハウや具体的な経験も共有してもらうと、より実践的なマニュアル作成につながります。

また、ヒアリング対象者にはあらかじめ質問項目を共有し、以下の準備を依頼しておくとスムーズです。

・業務フローを振り返ってもらう

・必要に応じて資料を準備しておいてもらう

・人によって作業方法のばらつきや作業方針の相違がある場合は、関係者間ですり合わせをしてもらう

6.原稿を作成する

ヒアリング内容と構成案をもとに、実際の原稿を作成します。作成する際は、以下のポイントを意識すると、わかりやすいマニュアルになります。

・写真や図を活用する:視覚的な情報を加えることで、業務のイメージがつかみやすくなる

・見出しや箇条書きを活用する:情報を整理し、読みやすくする

・専門用語の説明を入れる:対象者の理解度に応じて、必要な解説を追加する

原稿が完成したら、関係者にレビューを依頼し、内容に誤りがないか、読み手が理解しやすいかを確認します。また、その業務に関する知識がない人でもマニュアルを理解できるかどうか、第三者に読んでもらうのも一つの方法です。

▼以下の記事では、作成時に気を付けたいポイントについて詳しくご紹介しています。

まとめ

今回は、業務マニュアルの作成手順についてご紹介しました。

マニュアル作成には多くの時間と労力がかかりますが、完成後の利便性や業務効率の向上に大きく貢献します。また、マニュアルの作成過程で新たな業務課題が見つかることも多く、属人的なノウハウを共有することで、さらなる業務改善も期待できるでしょう。

業務マニュアルは、新入社員だけでなく、中堅社員や管理職にとっても重要なツールです。作成の際は、内容の抜け漏れやスケジュールの遅延がないよう、計画的に進めていきましょう。