2025年1月29日

引き継ぎマニュアルの作成方法とは?記載すべき6項目と引き継ぎの進め方

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

なぜ引き継ぎマニュアルが必要?

異動や退職が決まると、業務の引き継ぎが必要になります。その際、スムーズに業務を引き継ぐために準備しておきたいのが「引き継ぎマニュアル」です。

口頭での引き継ぎだけでは、伝え忘れや聞き逃し、認識のズレなどが生じやすく、情報が正確に伝わらない可能性があります。引き継ぎが不十分だと、業務品質の低下やミスが発生するリスクも高まります。

引き継ぎマニュアルを作成しておけば、業務内容が文書として整理されるため、スムーズな引き継ぎが可能になり、それによって業務品質の維持やミスの防止、顧客からの信頼獲得にもつながります。さらに、前任者が異動・退職した場合でも、マニュアルを確認すれば業務を滞りなく進めやすくなるため、組織全体の安定にも寄与します。

すでに業務マニュアルがある場合は、それに加えて「引き継ぎ書」を作成すると、より正確な引き継ぎが可能になります。引き継ぎ書には、作業途中の業務内容や関連部署、取引先の担当者情報など、前任者しか知らない情報を整理して記載するとよいでしょう。

今回は、引き継ぎマニュアルの作成手順や記載すべき項目、引き継ぎの進め方について詳しく解説します。

引き継ぎマニュアルの作り方

一般的な業務マニュアルと同様に、まずはマニュアルに記載する範囲を決めていきます。

引き継ぎマニュアルには、業務の内容や手順だけでなく、現在の進行状況や作業途中の業務、スケジュールなども掲載することが重要です。具体的には、以下のような項目を整理して記載します。

・業務の全体像、スケジュール

・業務内容、手順

・作業途中の業務や対応中の案件

・トラブル発生時の対処法、注意事項

・関連部署の連絡先

・取引先の情報、連絡先

ここからは、それぞれの項目について詳しくご紹介していきます。

▼業務マニュアルの作成手順については、以下の記事もあわせてご覧ください。

引き継ぎマニュアルに記載する項目

1.業務の全体像とスケジュール

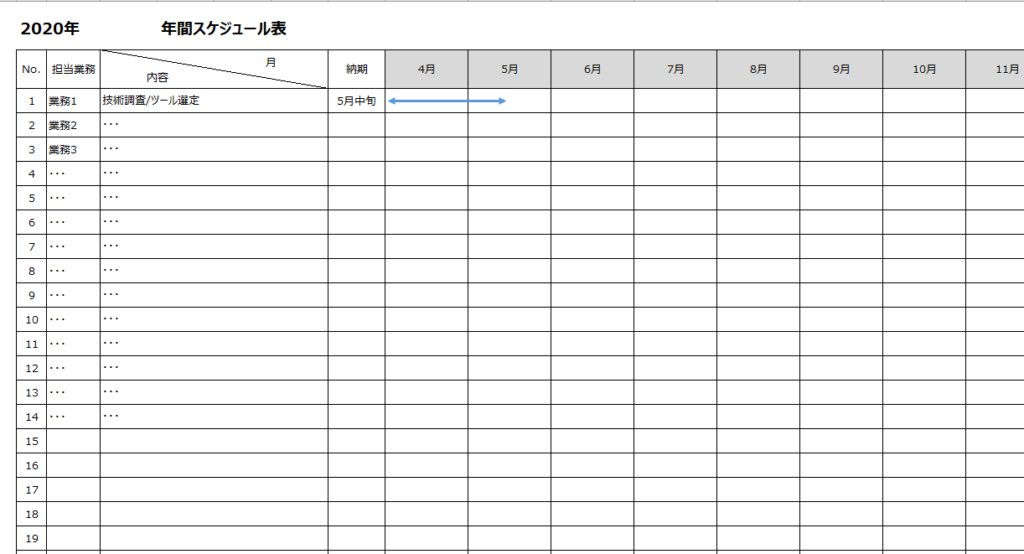

まずは、業務の全体像やスケジュールを整理します。時系列順に並べたり、項目ごとに分類すると、よりわかりやすくなります。特に、年間・月間・週間といったスケジュール単位で業務を洗い出す方法がおすすめです。それによって情報が整理され、業務の流れが明確になり、タスク漏れを防ぐことができます。

年間スケジュール

企業や部署によっては、「毎年○月に○○を行う」といった業務が決まっているケースもあります。年間スケジュールを一覧にまとめることで、業務の全体像や現在の進捗を把握しやすくなり、「今後どのような業務が発生するのか」「いつ頃から準備すべきか」といったタスクがつかみやすくなります。

以下の図は年間スケジュールの例ですが、具体的には次のような項目を記載するとよいでしょう。

・業務名(タスク)

・業務内容

・納期(締め切り)

これらを矢印やタイムラインを使って整理したり、ガントチャート形式でまとめるのも効果的です。時系列に沿って順番に書くのもよいですし、カテゴリごとにまとめておくのもよいでしょう。

▼以下の記事では年間計画表のテンプレートをご紹介していますので、あわせて参考にしてみてください。

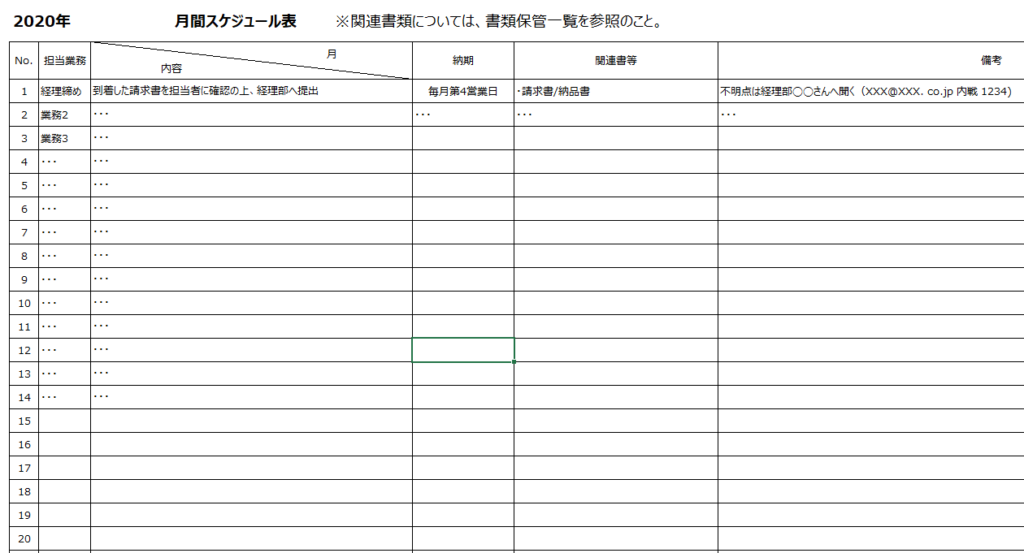

月間スケジュール

毎月決まって実施する業務については、月間スケジュールにまとめていきます。月間スケジュールでは、年間スケジュールよりも詳細に、納期や業務内容、関連書類、関連部署などをまとめましょう。時系列やカテゴリごとに分類すると、後任者も理解しやすくなります。

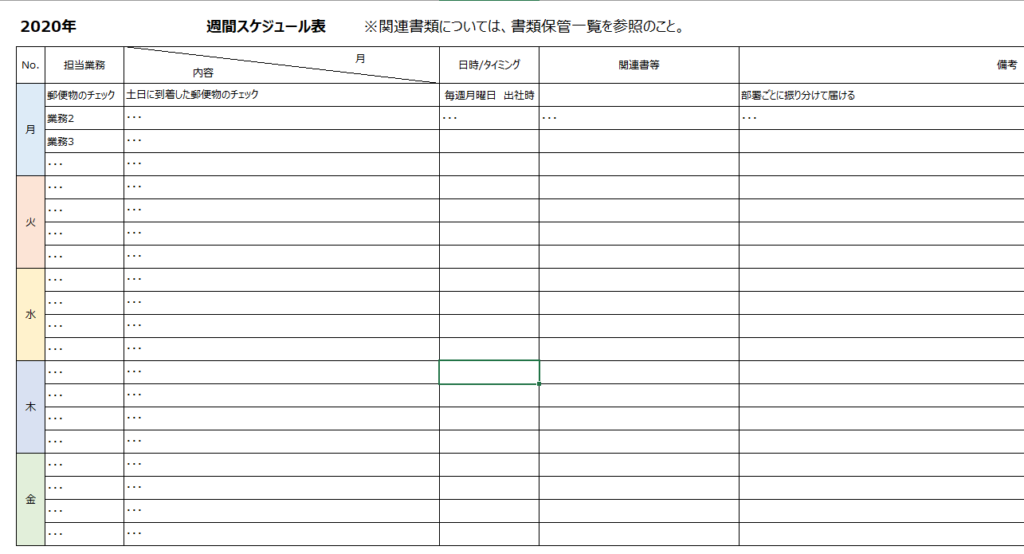

週間スケジュール

曜日ごとに行う業務や、週明け・週末に実施するルーティン作業がある場合は、週間スケジュールとしてまとめます。これによって、日々の業務が一目で把握でき、タスク漏れの防止につながります。

また、1日の中で決まった作業がある場合には、より細かく日ごとのスケジュールを作成するのも有効です。Excelのテンプレートやスケジュール管理ツールを活用すると、効率的に作成することができます。

▶参考:行程管理表 (業務・スケジュール) – 無料テンプレート公開中 – 楽しもう Office

▼以下の記事ではガントチャートツールをご紹介していますので、あわせて参考にしてみてください。

2.業務内容・手順

スケジュールで洗い出した業務をもとに、具体的な業務内容や作業手順を整理します。この際、前任者しか知らないノウハウやポイントがあれば追記しておくとよいです。

また、引き継ぎマニュアルとは別に業務マニュアルや操作マニュアルがある場合は、その参照先や保管場所を必ず明記するようにしましょう。ログインIDやパスワードなどの重要情報がある場合にも、適切な管理方法を設定し、必要に応じて記載します。

3.作業途中の業務や対応中の案件

前任者が在職中に完了できなかった業務がある場合は、口頭で伝えるだけでなく、必ず引き継ぎマニュアルにも記載するようにしましょう。

特に、以下のポイントを明確にすると、後任者がスムーズに引き継ぐことができます。

・現在の進捗状況(どこまで完了しているのか)

・後任者が次に行うべき作業(具体的な指示や優先度)

・完了期限(いつまでに終わらせるべきか)

・関係者、関係部署(相談・確認が必要な担当者)

・関連資料や会議の議事録(参考資料として活用可能なもの)

4.トラブル発生時の対処法

引き継ぎ直後にトラブルが発生すると、後任者は対処に時間がかかる可能性があります。適切な対応ができるよう、過去のトラブル事例や対処方法など、以下の項目を記載しておきましょう。

・過去に発生したトラブルの内容

・対処方法と手順

・連絡すべき部署や担当者

・事前に注意すべきポイント(再発防止策など)

また、過去には発生していないものの、今後起こりうるトラブルについても、想定されるケースをまとめておくとトラブル回避に役立ちます。

5.関連部署の連絡先

どの部署がどの業務に関わっているか、誰に連絡をとればよいのかなどがわかるように、業務に関わる関連部署や担当者の連絡先を一覧にしておきましょう。

いざというときにスムーズに連絡が取れるよう、担当者名やメールアドレス、電話番号をまとめておくと後任者も安心です。

6.取引先の情報と連絡先

取引先の基本情報や担当者の連絡先、取引内容も後任者に引き継ぐ重要な情報です。取引先への引き継ぎの挨拶も忘れずに行いましょう。CRA(顧客関係管理システム)やSFA(営業支援システム)などのツールを活用するのも一つの方法です。

引き継ぎの流れ

ここまで引き継ぎマニュアルの作り方についてご説明してきましたが、ここからは実際の引き継ぎの進め方についてご紹介します。

1.引き継ぎスケジュールの策定

まず、引き継ぎの開始時期と完了期限を決めます。取引先や関連部署への挨拶が必要な場合や、業務のボリュームが大きい場合は、想定以上に時間がかかることもあります。余裕をもったスケジュールを立てることが重要です。

スケジュールを明確にすることで、引き継ぎマニュアルの作成期間も見えてきます。

2.引き継ぎマニュアルの作成

スケジュールが決まったら、引き継ぎマニュアルを作成します。

主な記載内容は先述のとおりですが、特に意識したいのは「誰が読んでもすぐに理解できること」です。目次や見出しなどを工夫し、後任者が必要な情報に素早くアクセスできるようにしましょう。

後任者が決まっている場合は、その人の経験やスキルに応じて、用語の説明や基礎情報を補足するとよりわかりやすくなります。また、短期間や業務を理解できるよう、写真や図を活用し、視覚的に伝わりやすい構成を心がけることも大切です。

3.後任者への引き継ぎ

引き継ぎマニュアルが完成したら、実際に後任者へ引き継ぎを行います。

このとき、マニュアルを渡すだけでなく、内容を読み合わせしながら補足説明を加え、疑問点を解消する時間を設けられるとよいです。引き継ぎに関連する資料がある場合は、このタイミングで一緒に提供するとスムーズです。

また、可能であれば、マニュアルをもとに後任者に業務を実際に行ってもらい、わかりにくい点や不足している情報がないかを確認してもらうと、より確実な引き継ぎが可能になります。

まとめ

今回は、引き継ぎマニュアルの作成方法、記載すべき項目、そして実際の引き継ぎの進め方についてご紹介しました。

通常業務と並行して限られた時間で引き継ぎマニュアルを作成するのは負担が大きいかもしれません。しかし、引き継ぎは前任者にとって最後の重要な仕事でもあります。

適切な引き継ぎが行われることで、業務品質の維持やミスの防止にもつながります。引き継ぎマニュアルを活用し、前任者も後任者も安心して業務を引き継げる環境を整えましょう。