2025年2月21日

マニュアルの改訂手順や改訂履歴の書き方とは?

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

マニュアルの改訂はなぜ必要?

マニュアルは一度作成したら終わりではなく、定期的な見直し・改訂が必要です。

改訂作業には時間がかかるため、負担に感じる方もいるかもしれません。しかし、マニュアルを更新せずに放置していると、業務にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

改訂が必要な理由①ミスが発生しやすくなる

業務フローやルールが変更されても、マニュアルに反映されていなければミスやトラブルの原因となります。

こうしたミスが頻発すると、業務の品質が低下するだけでなく、顧客の信頼を損なう恐れもあります。また、「マニュアルどおりに作業をしたのに間違いが起きた」という状況が続けば、従業員のモチベーションも下がってしまいます。

改訂が必要な理由②マニュアルが形骸化する

マニュアルの情報がどんどん古くなっていくと、実際の業務とズレが生じ、従業員の間で「マニュアルを見ても意味がない」という認識が広がります。

その結果、マニュアルを見ない状況が当たり前になり、マニュアル自体が使われずに形骸化してしまう恐れがあります。

改訂が必要な理由③業務効率が低下する

マニュアルが更新されていないと、どれが正しい情報なのか判断できず、作業を一時中断して周囲に確認したり、迷ったりする時間が生まれます。その結果、業務の効率が悪化してしまうと言えるでしょう。

また、内容や写真などが古いまま残っていると、読み手の理解が進まず、誤解を招く可能性もあります。

マニュアルを改訂するタイミング

マニュアルを改訂するタイミングは、大きく分けて2つあります。

1.変更点や修正点が発生した際に改訂する

業務内容に変更や修正が生じたら、その都度マニュアルを更新するのが理想的です。常に最新情報が反映されることで、正確な情報がすぐに参照できるようになります。

ただし、大規模なマニュアルの場合は、関係者への確認や差し替え作業に時間がかかることに加え、頻繁に改訂することでかえって混乱を招いたり、周知されなくなることもあるため注意が必要です。特に紙のマニュアル場合は、再印刷にコストがかかるため、マニュアルの形式に応じた改訂タイミングを検討するのがよいでしょう。

また、改訂回数が増えると、「どこが、どのように変更されたのか」がわかりにくくなり、バージョン管理が煩雑になります。改訂する際は改訂履歴を作成し、「いつ」「どの部分を」「どのように変更したか」が明確にわかるよう、記録しておくことが重要です。

業務に直接影響する大きな変更点が生じた場合はすぐに改訂することが望ましいですが、業務に支障をきたさない程度の変更であれば一定期間ストックし、ある程度まとまったタイミングで改訂するという方法もあります。

2.定期的に改訂する

軽微な変更や誤字脱字などの修正であれば、都度改訂するのではなく、あらかじめ決めたタイミングでまとめて改訂するのも一つの方法です。四半期ごとや半年ごとの改訂が理想的ですが、最低でも年に1回は見直すことをおすすめします。

改訂のタイミングは、マニュアルの内容や対象者によっても異なりますが、特に多いのは新年度です。新年度は組織改編や業務変更が発生しやすく、新入社員への周知としても利用しやすいタイミングです。

ただし、新年度は業務が繁忙になることも多いため、改訂作業に十分な時間がとれなかったり、関係者や上長への確認に時間がかかることが予想されます。職場の繁忙期や年度の区切りを考慮し、最適な改訂スケジュールを事前に決めておきましょう。

また、「マニュアル改訂時に押さえておきたい3つのポイント」の記事でもご紹介しましたが、最初のマニュアル作成時点で、改訂の担当者やルールを明確に決めておくとよいです。

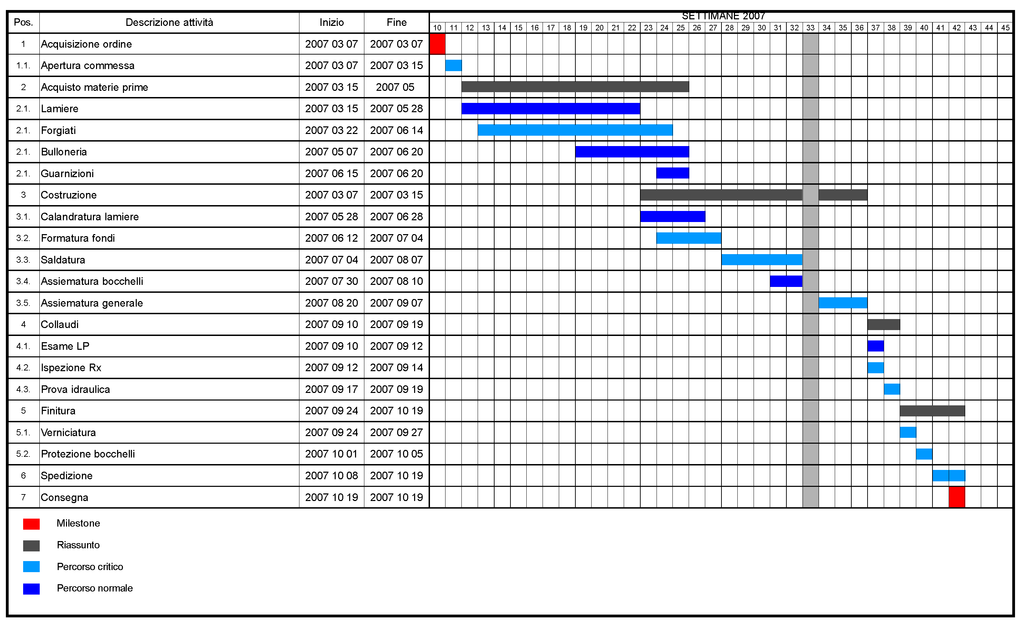

マニュアルの規模やページ数にもよりますが、改訂作業には最低1か月程度の期間を見積もっておくとよいでしょう。マニュアル作成のスケジュール管理や進捗管理には、以下の記事でご紹介しているような無料のテンプレートを利用するのもおすすめです。

マニュアルの改訂方法

ここまで、マニュアルを改訂するタイミングについて解説しました。ここからは、具体的な改訂手順についてご紹介していきます。

1.改訂箇所の洗い出し

まずは、改訂が必要な箇所を洗い出し、整理していきましょう。

業務フローの変更や新たな項目の追加といった大きな変更だけでなく、前回作成したマニュアルに不備やわかりにくい表現、実際の作業とのズレがないかなど、現場へヒアリングすることが重要です。現場からのフィードバックをもとに、具体的にどの部分をどのように改訂するかを検討します。

また、後から五月雨式に改訂箇所が出てこないよう、元のマニュアルを見直し、誤字・脱字のチェックも行いましょう。例えば、第1章と第2章の間に新しい章を追加する場合、既存の「第2章」を「第3章」に変更するだけでなく、本文中の「第2章を参照」といった表記にも修正が必要になります。

ここで気を付けたいのは、1か所修正したことによって他の箇所に影響が出ないかどうかを確認することです。章やページ番号などの参照元に修正漏れがあると、ミスやトラブルの原因にもなるため、目次も含めて細かくチェックしましょう。WordやExcelの検索機能を使うのも効果的です。

▼以下の記事では、使いやすいマニュアルにするためのポイントをご紹介していますので、あわせて参考にしてみてください。

2.改訂作業と改訂履歴の作成

改訂箇所が整理できたら、実際の改訂作業に入っていきます。

この際、該当部分を修正するだけでなく、改訂内容を記録する「改訂履歴」を作成することが重要です。

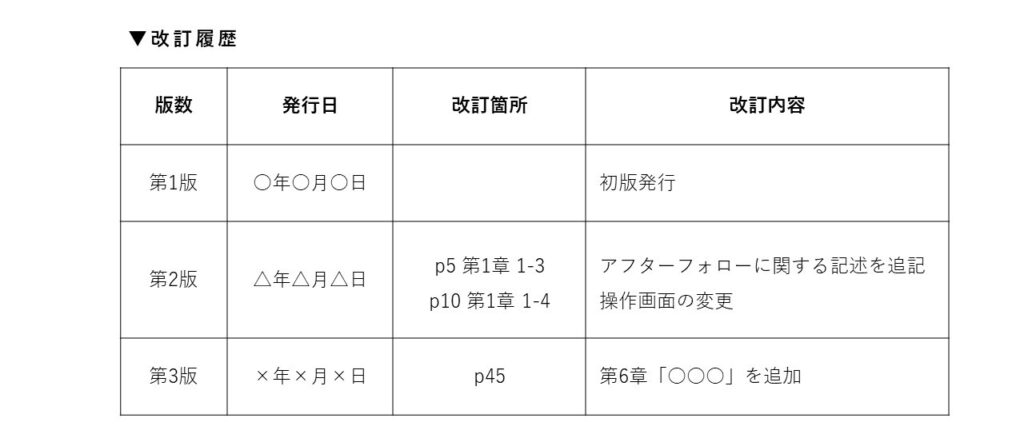

改訂履歴の書き方

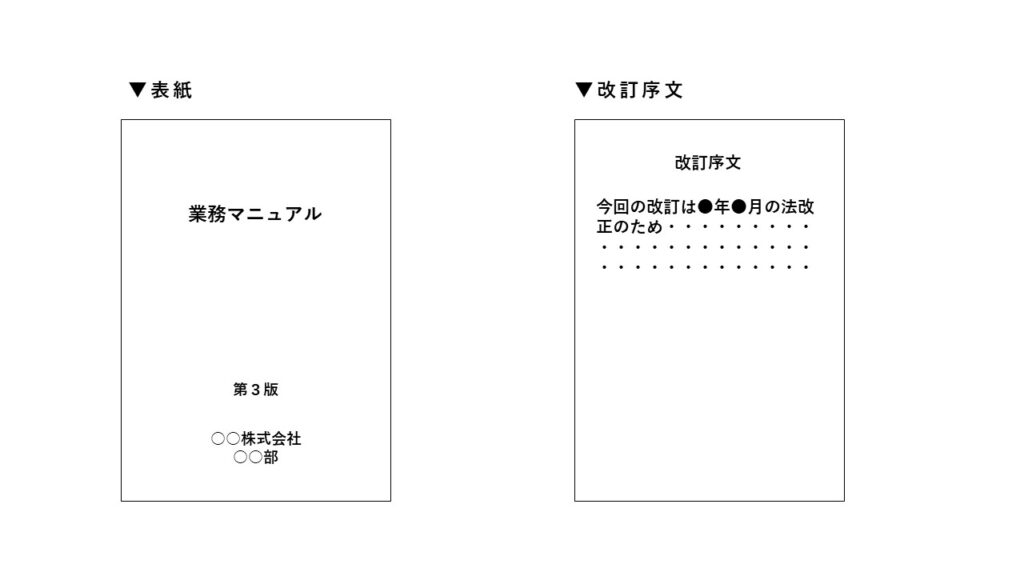

改訂履歴とは、マニュアルの版数や改訂内容などをまとめた一覧表のことです。

版数とは、出版物の改訂のバージョンのことで、マニュアルの場合は「第●版」と表記することが一般的です。

改訂履歴には、主に以下の内容を記載します。

・版数

・発行日

・改訂箇所(章、節、項、ページなど)

・改訂内容

また、今後マニュアルの担当者が変わった際に改訂の経緯がわかるよう、改訂の理由も記載しておくとよいでしょう。

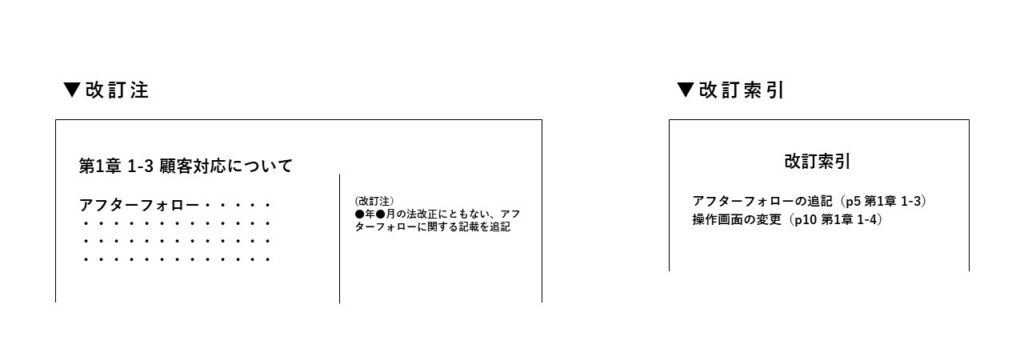

改訂履歴は、扉ページや目次の後に表形式で掲載することが多いですが、大幅な改訂がある場合や詳細な説明が必要な場合は、「改訂序文」「改訂注」「改訂索引」なども作成します。表紙にも忘れずに「第●版」と明記しましょう。

| 主な記載内容 | 主な掲載箇所 | 主な形式 | |

| 改訂履歴 | 版数、改訂箇所、改訂内容、発行日 | 扉や目次の後 | 表 |

| 改訂序文 | 改訂の理由、主な改訂内容 | 表紙の次のページ | 文章 |

| 改訂注 | 改訂部分の見出し、改訂箇所、簡単な改訂理由 | 本文中の該当箇所 | 注釈 |

| 改訂索引 | 改訂注の見出し | 巻末 | 索引 |

まとめ

今回は、マニュアルの改訂方法と改訂履歴の書き方についてご紹介しました。

マニュアルは一度作成して終わりではなく、定期的な見直しを行うことによって、より実務に即した使いやすいマニュアルになり、得られる効果も高まります。

マニュアルの形式や運用ルールは企業や部署によって異なるため、今回ご紹介した方法がすべてのマニュアルに当てはまるわけではありませんが、改訂のタイミングやルールなどは、あらかじめ決めておくとスムーズです。

マニュアルの改訂に関するポイントについては、以下の記事もあわせて参考にしてください。