2025年11月14日

NotebookLMとは?使い方から機能・活用例・料金まで徹底解説!

この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

NotebookLMとは?

「NotebookLM」は、Googleが提供するAIツールで、ユーザーがアップロードした情報だけを学習し、その内容に基づいた情報整理や要約、回答の生成を行うのが特徴です。

2023年からサービスが開始され、日本では2024年6月から利用可能になりました。さらに2025年5月にはiOS・Androidアプリがリリースされ、スマートフォンからも利用できるようになっています。

アップロード可能な資料の形式は、PDF・テキストファイル・音声ファイル・Googleドキュメント・Googleスライド・WebサイトやYouTubeのURLなど、多岐にわたります。

他の生成AIとの違い

情報源(ソース)

NotebookLMの最大の特徴は、回答の根拠となる情報源がユーザーのアップロード資料のみに限定されている点です。「ChatGPT」や「Copilot」などの一般的な生成AIは、インターネット上の膨大な情報を学習して回答を生成しますが、NotebookLMはユーザー自身がアップロードした資料のみを参照し、それ以外の情報は一切利用しません。

また、一般的な生成AIでは、アップロードした情報が学習データとして再利用されるケースもありますが、NotebookLMではアップロードしたデータが外部に学習・共有されない設計になっており、個人情報や機密情報の漏洩リスクを大幅に抑えられます。

情報の信頼性

NotebookLMはユーザーがアップロードした資料のみを参照するため、他の生成AIで見られる「ハルシネーション(AIが事実と異なる情報を生成すること)」や著作権侵害のリスクが少なく、回答の正確性と信頼性が高いのが特長です。

さらに、生成された回答には、参照元や引用元が明示されるため、「どの情報をもとに生成されたか」が一目でわかります。

目的・用途

「ユーザーが提供した資料のみをもとに回答を作成する」という特性から、NotebookLMは次のような用途に適しています。

・音声ファイルの文字起こし、要約

・議事録やレポートの作成

・資料の整理、統合

・社内ナレッジの共有

一方、ChatGPTやCopilotはインターネット上の情報を広く活用できるため、アイデア出し・文章生成・検索などの汎用的な用途に適しています。

つまり、NotebookLMは「既存資料の理解・要約」に強く、ChatGPTなどは「新しい情報やアイデアの創出」に強いツールといえます。用途に応じて、両者を組み合わせて使うことで、より効果的に活用できるでしょう。

料金体系

NotebookLMには、「無料版」と有料の「NotebookLM in Pro」「NotebookLM Enterprise」の3つのプランがあります。

無料版

無料版は、Googleアカウントがあれば誰でも利用可能で、基本的な機能はすべて利用できます。

1日にアップロードできる資料は最大50個、チャットは1日50件までといった制限がありますが、個人利用や軽い業務用途には十分な内容です。

有料版「NotebookLM in Pro」

Pro版では、無料版に比べて利用上限が大幅に拡大し、日常的な業務利用やチーム・組織での活用に適しています。

無料版の機能に加え、以下のような高度な機能も利用可能です。

・他ユーザーへのノートブック共有範囲の設定

・チャットの回答スタイルのカスタマイズ

・ノートブックの分析機能

Pro版は、Google WorkSpaceのStandard以上のプランに含まれており、追加料金なしで利用可能です。同じWorkSpace内でノートブックの共有やアクセス権の設定も行えます。

有料版「NotebookLM Enterprise」

Enterprise版は、 Pro版の機能や利用上限に加え、IAMやVPC-SCによるアクセス制御など高度なセキュリティ機能を備えた法人向けプランです。

また、Word・Excel・PowerPointなどのMicrosoft Office製品との連携にも対応しています。

ブラン別比較

| 無料版 | NotebookLM in Pro | NotebookLM Enterprise | |

| 料金 | 無料 | 月額2,900円 またはGoogleWorkSpaceに付帯 | 要問い合わせ |

| ノートブック作成数 | 100個まで/日 | 500個まで/日 | 500個まで/日 |

| アップロード可能な資料数 | 50個まで/日 | 300個まで/日 | 300個まで/日 |

| 対応ファイル形式 | PDF、テキスト、音声、 Google ドキュメント、Google スライド、 WebサイトやYouTubeのURL | 無料版と同様 | 無料版+Word、Excel、PowerPointなど Microsoft Office対応 |

| チャット数 | 50件まで/日 | 500件まで/日 | 500件まで/日 |

| 音声生成 | 3回まで/日 | 20回まで/日 | 20回まで/日 |

| 動画生成 | 3回まで/日 | 20回まで/日 | 20回まで/日 |

※2025年11月時点。各プランの料金や内容は変更になる可能性があります。

NotebookLMの活用例

1.文字起こし・要約

音声ファイルやYouTube動画のURLをアップロードすると、自動で文字起こしを行い、さらに要約や情報整理も可能です。

例えば、文字起こし結果に対して「300字で要約して」「決定事項を箇条書きにして」といった指示を出すことで、要約・整理・質疑応答まで一括で実行できます。

インタビュー音声の文字起こしや原稿作成、議事録、講演内容のまとめなど、情報整理を伴う作業の効率化に役立ちます。

2.情報整理

PDFやテキストファイル、Googleドキュメント、WebサイトのURLなど、複数のデータをアップロードしておくと、横断的に情報を分析し、関連する情報を抽出してくれます。

例えば、複数部署から提出された報告書を読み込ませ、「各部署で共通する課題をまとめて」「昨年度との違いを要約して」といった指示を出せば、資料をまたいだ情報整理や比較、分析が可能です。

「情報が散在していて探したい情報がすぐに見つからない」といった場合も、NotebookLMを使えば膨大な資料を手作業で読み込む必要がなく、効率的に情報整理ができます。

3.専用チャットボットの作成

NotebookLMの「ユーザー自身がアップロードした資料のみを参照する」という特徴を活かして、自社専用のチャットボットを構築できます。

例えば、社内マニュアルやFAQ、過去の問い合わせ履歴などをアップロードしておけば、「経費申請の手順を教えて」「顧客から商品が届かないという問い合わせがあったがどう対応すればいい?」といった質問にも、関連する情報を即座に抽出して回答してくれます。

これにより、マニュアルの一元管理や社員教育の効率化、問い合わせ対応のスピードアップなどが期待できます。

▼マニュアル作成のメリットについては、以下の記事もあわわせて参考にしてみてください。

4.リサーチ・データ分析

NotebookLMに調査レポートやアンケート結果、スプレッドシートなどをアップロードすれば、リサーチ業務の分析や仮説立案にも活用できます。

例えば、「このデータから読み取れる傾向を3つ挙げて」「A社とB社の違いを箇条書きでまとめて」といった指示を出せば、NotebookLMが数値や文章をもとに要約・比較・分析を自動で行ってくれます。

資料を一つひとつ確認する手間が省けるため、市場調査や競合分析、データに基づくレポート作成などの効率化に貢献します。

5.学習ツール・eラーニング

学びたい分野の資料や教材、WebサイトのURLなどをアップロードすれば、NotebookLMを自分専用の学習ツールとして活用できます。

例えば、「初心者でもわかるように解説して」「要点をまとめて」といった指示を出せば、内容をかみ砕いてわかりやすく整理・解説してくれます。

さらに、NotebookLMにはテスト機能やフラッシュカード機能も備わっており、復習や理解度の確認にも最適です。学習計画の立案から理解・定着までをサポートする、自分専用の学習アシスタントとして活用できます。

NotebookLMの始め方・基本的な使い方

1.Googleアカウントでログイン

ここからは、実際にNotebookLMの基本的な使い方をご紹介していきます。

まず、NotebookLMの公式ページにアクセスし、Googleアカウントでログインします。Googleアカウントを持っていない方は、「アカウントを作成」から新規作成しましょう。

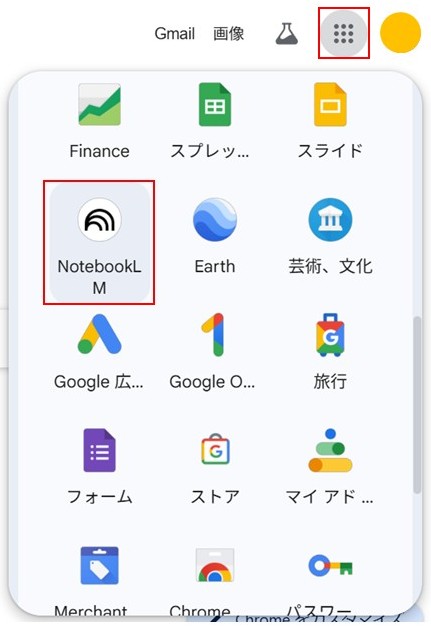

NotebookLMは、Chromeのメニュー画面から開くこともできます。

2.新規ノートブックを作成し、ソースをアップロード

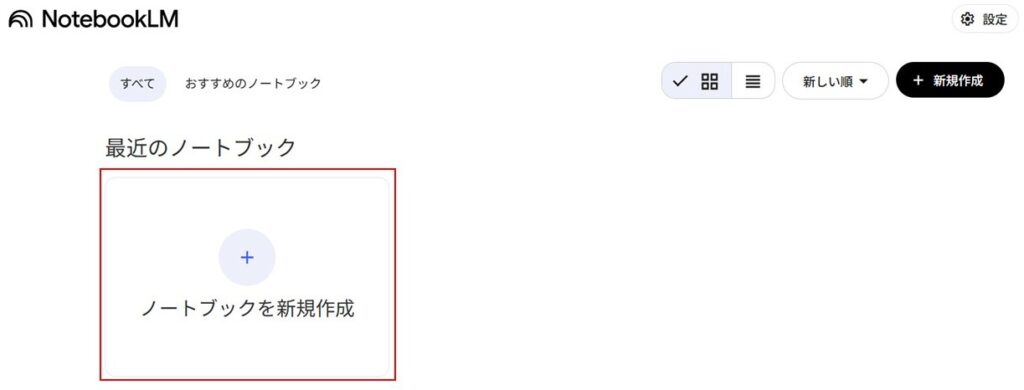

NotebookLMを開くと、以下のようなホーム画面が表示されます。「ノートブックを新規作成」または「新規作成」をクリックしましょう。

新しいノートブックを開くと、資料のアップロード画面が表示されます。ドラッグ&ドロップ、または「ファイルを選択」からアップロードしましょう。NotebookLMでは、読み込ませる資料のことを「ソース」と呼びます。

先述のとおり、NotebookLMにアップロードできるファイル形式は、以下のとおりです。

・PDF

・テキストファイル

・音声ファイル

・Google ドキュメント

・Google スライド

・Webサイト、YouTube動画のURL

URLやテキストを直接貼り付けたい場合は、「リンク」や「テキストを貼り付ける」からコピー&ペーストで追加できます。一度にアップロードできるファイルサイズは200MBまでのため、200MBを超える場合は分割する必要があります。

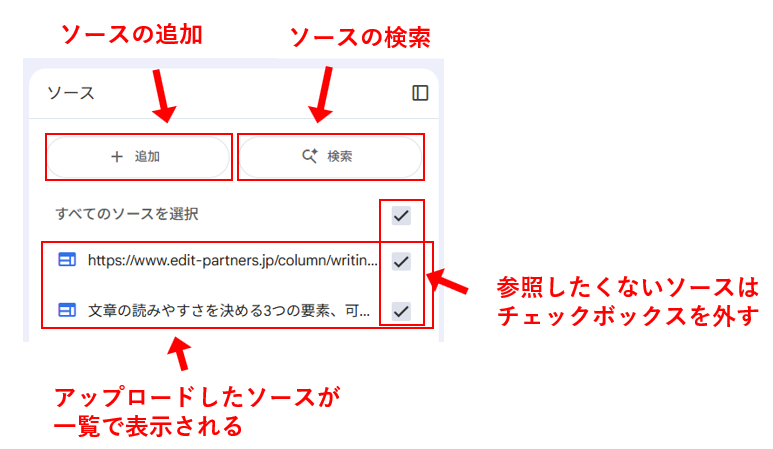

アップロードしたしたソースは、画面左側に一覧で表示されます。クリックすると、各ソースの概要が表示されるほか、新しいソースを追加したり、ソースが手元にない場合は検索して情報をインポートすることも可能です。

また、参照させたくない資料がある場合は、一覧のチェックボックスを外すことで、そのソースを除外できます。

3.チャットで質問や指示を入力

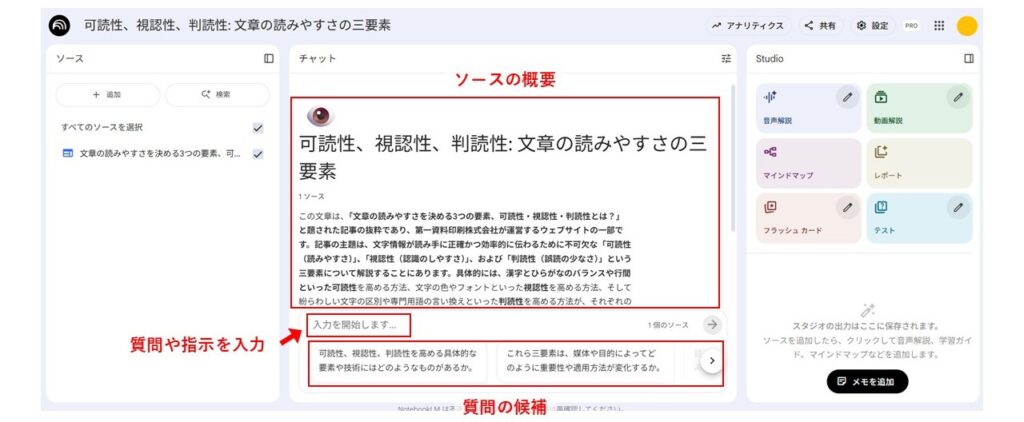

ソースをアップロードすると、自動で内容が要約され、概要とAIによる質問候補が画面中央のチャット部分に表示されます。

画面下部の「入力を開始します」と書かれたボックスに、「要点をまとめて」「この資料の最も重要な点は?」など、質問や指示を入力します。

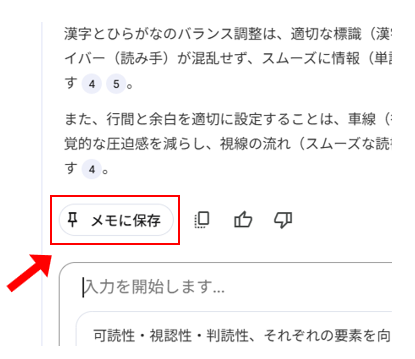

NotebookLMから得た回答の中で特に重要なものは、「メモに保存」をクリックすれば、ピン留めして保存しておくことが可能です。

便利なStudio機能

NotebookLMは、要約やチャット機能のほかにも、アップロードした資料をもとに多彩なアウトプットを生成できる「Studio」機能が備わっています。「Studio」機能では、音声・動画・マインドマップ・レポート・フラッシュカード・テストの6種類の形式があります。

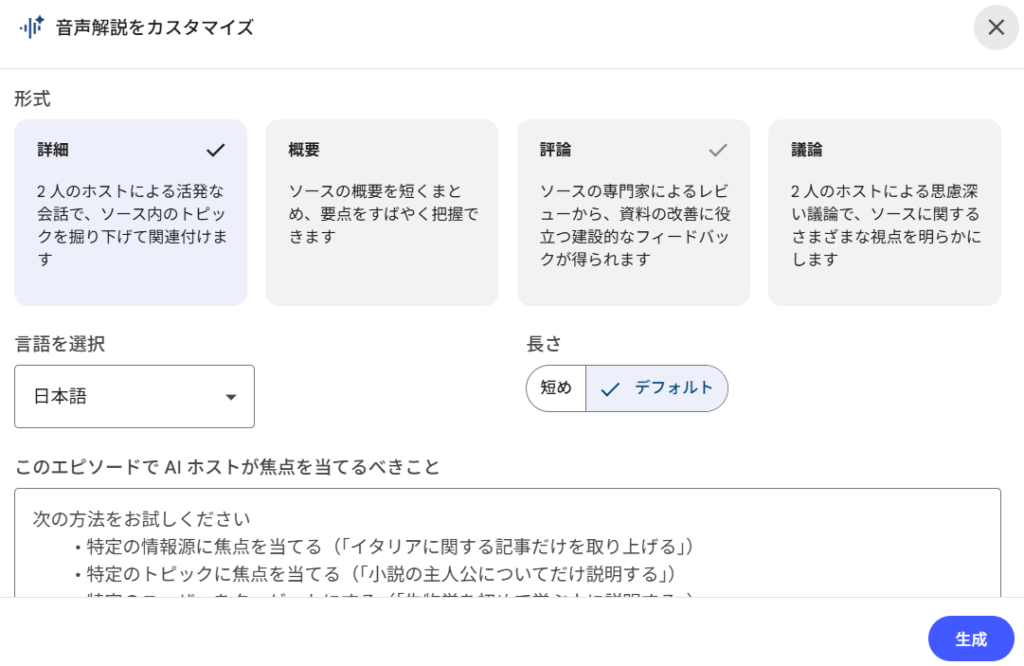

1.音声解説

音声解説は、アップロードした情報を要約し、内容を音声で解説してくれる機能です。2人の話者によるラジオ形式の音声や、ポイントを短くまとめた音声など、形式・言語・長さを自由に選択することができます。

以下の音声は、神楽坂編集室の「文章の読みやすさを決める3つの要素、可読性・視認性・判読性とは?」という記事をNotebookLMに実際に読み込ませ、ラジオ形式の音声を生成したものです。AIによる音声ながら、非常に自然で聞き取りやすい音声に仕上がっています。

2.動画解説

動画解説は、アップロードした情報をスライド形式に変換し、音声ナレーションを加えて動画としてまとめる機能です。プレゼンテーションのような形式で、要点を視覚的かつわかりやすく解説してくれます。

動画の長さ・言語・ビジュアルスタイルなどを自由に選択でき、包括的に説明した動画や概要を短くまとめた動画に対応しています。

以下の動画は、神楽坂編集室の「文章の読みやすさを決める3つの要素、可読性・視認性・判読性とは?」という記事をNotebookLMに読み込ませて実際に生成された動画です。今回は包括的に説明する動画形式を選択し、ビジュアルスタイルは自動選択としました。表示される図などは正確には表現されませんが、要点を押さえたわかりやすい動画に仕上がります。

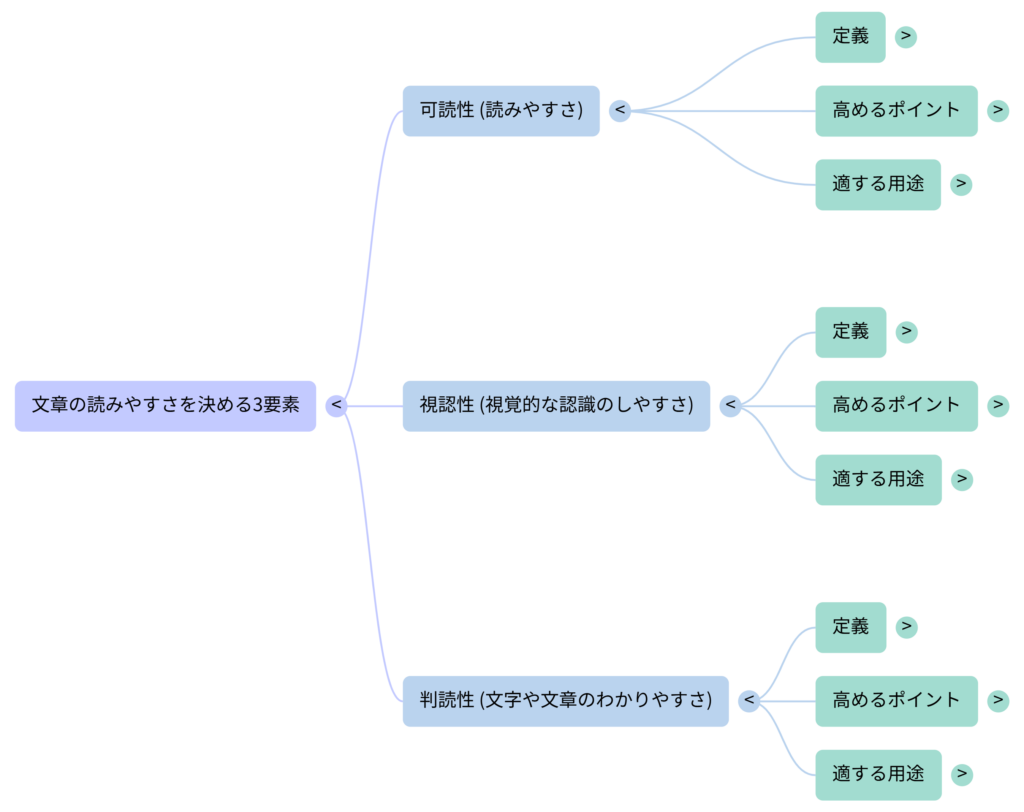

3.マインドマップ

マインドマップとは、テーマから関連するキーワードを放射線状に配置し、思考を視覚的に表したものです。

マインドマップ機能では、アップロードした情報を整理し、情報の構造や関係性を視覚的にわかりやすくまとめてくれます。情報の全体像を把握したいときや、膨大な情報量を整理したいときに、概要を一目で把握することができます。

以下は実際に生成されたマインドマップの例です。「>」をクリックすると階層を展開でき、PNG形式でのダウンロードが可能です。

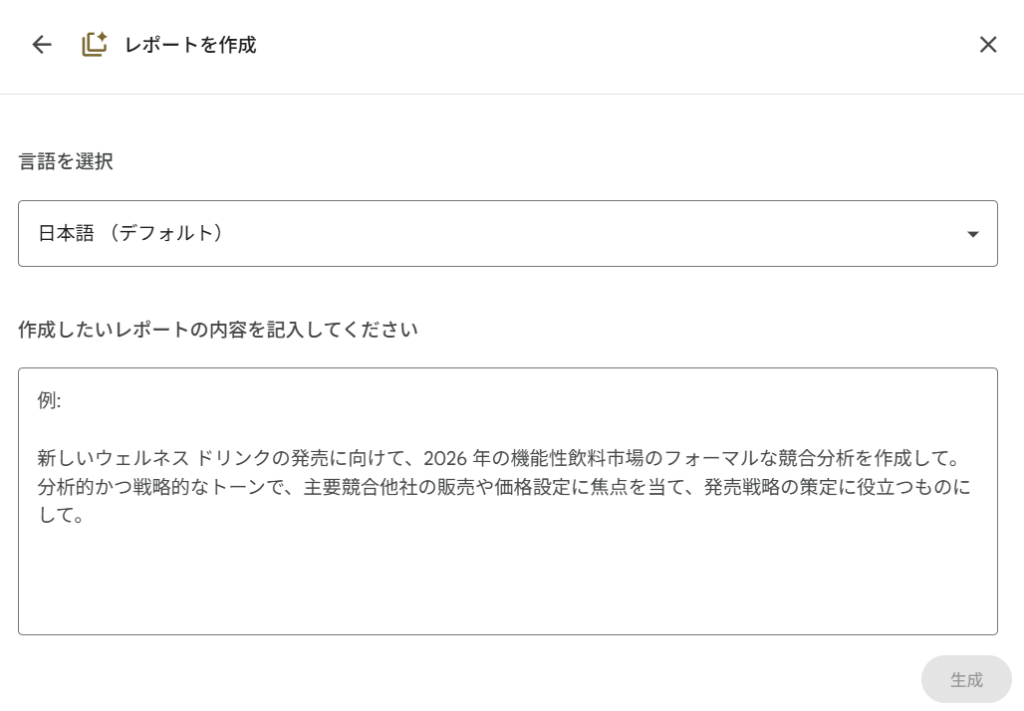

4.レポート

レポート機能では、指定した形式に合わせてレポートを自動生成してくれます。固定の4種類と、ソースに応じたおすすめの4種類から形式を選ぶことができます。

「独自に作成」を選択すると、「箇条書きでまとめて」「文末をです・ます調にして」といったまとめ方の指定も可能です。

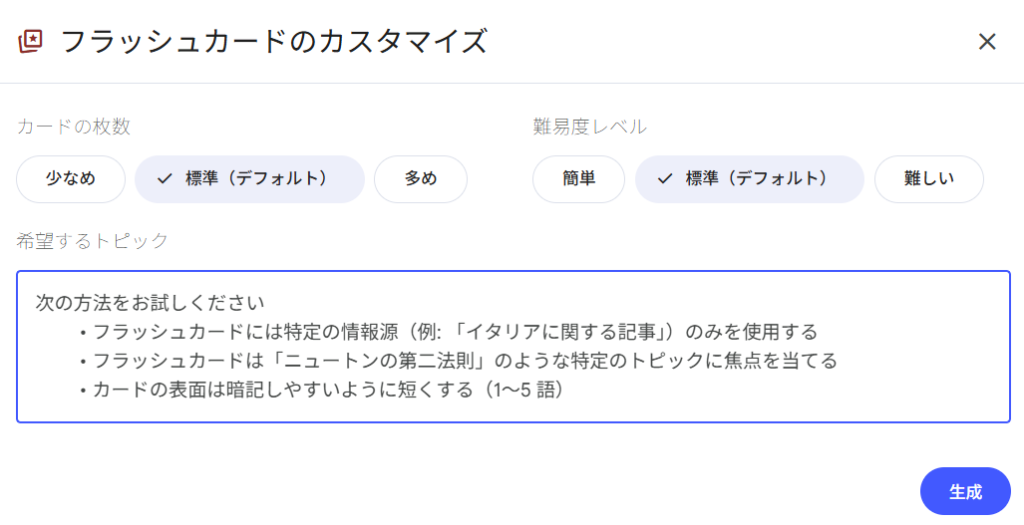

5.フラッシュカード

フラッシュカード機能では、アップロードした情報をもとに暗記用カードを自動生成できます。カードの枚数や難易度、出題範囲などを自由にカスタマイズ可能です。

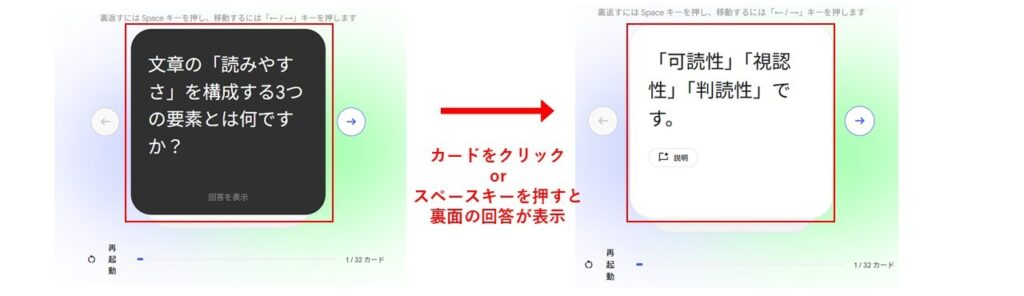

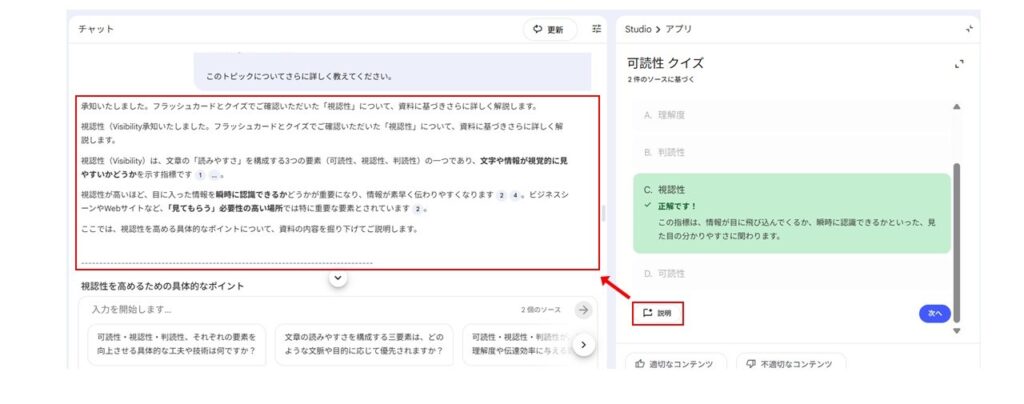

実際にフラッシュカードを作成すると、以下左側の画像ように表示され、カードをクリックまたはスペースキーで、裏面の解答を見ることができます。

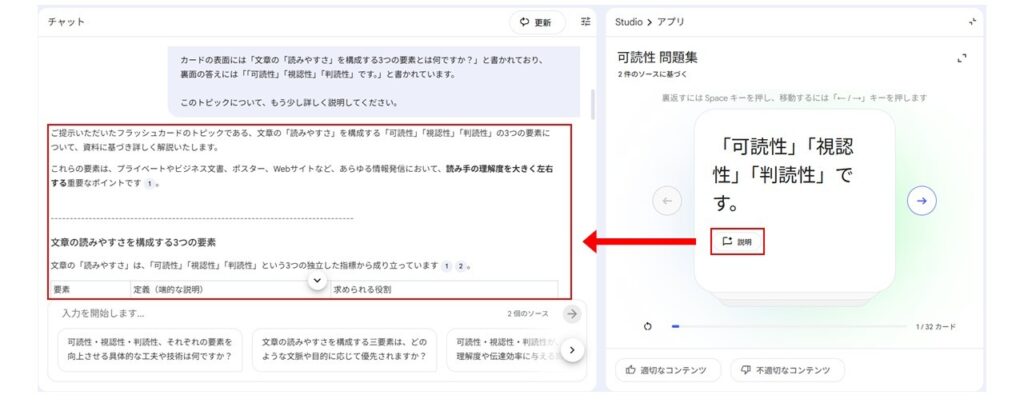

解答に関して解説が必要な場合は、「説明」をクリックすると、参照元の資料に基づいた詳細な説明も確認できます。

6.テスト

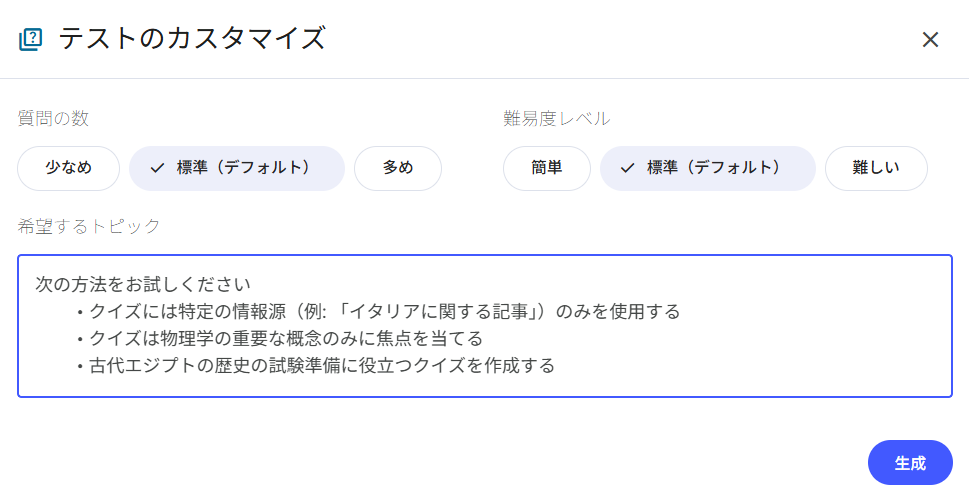

テスト機能では、読み込んだ情報をもとに自動でテスト問題を生成します。問題数や難易度、出題トピックをカスタマイズすることができます。

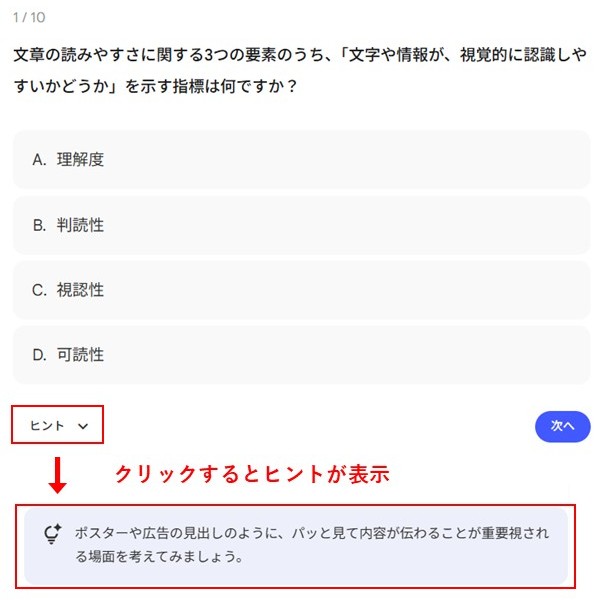

以下は実際に作成したテストの画像です。4択式の問題が出題され、難しい場合は「ヒント」を見ることもできます。

回答を選択すると、正解・不正解が表示されます。どちらの場合であっても「説明」をクリックして解説を確認することができ、理解度を確認しながら効率的に学習を進めることができます。

使用する際の注意点

情報漏洩リスクはゼロではない

NotebookLMは、アップロードした情報をAIの学習データとして利用しない設計となっていますが、完璧なセキュリティを保証するものではないため、情報漏洩リスクはゼロとは言えません。個人情報や機密性の高い情報のアップロードは避けたほうがよいでしょう。より高度なセキュリティを求める場合は、Enterprise版の利用や共有範囲の制限設定を行うことも有効です。

また、NotebookLMでは他のユーザーとノートブックを共有することができますが、外部に情報が漏れてしまわないよう、共有設定は慎重に管理することが重要です。

さらに、Googleアカウントの乗っ取り防止策として、二段階認証(多要素認証)を有効化しておくことも、情報漏洩リスクの軽減につながります。

ファイル形式・サイズの制限がある

無料版およびPro版では、Word・Excel・PowerPointなどMicrosoft Officeのファイルを直接アップロードすることはできません。これらの形式のファイルをアップロードしたい場合は、Googleドキュメントやスプレッドシート、Googleスライドに変換する必要があります。

また、JPGやPNGなどの画像ファイルもそのままアップロードはできず、Googleドキュメントなどに貼り付けたうえでアップロードする必要があります。

さらに、一度にアップロードできるデータ容量には200MBという上限があるため、200MBを超える場合は、複数のファイルに分割してアップロードしましょう。

日本語の精度が不十分な場合がある

NotebookLMは日本語を含む50言語に対応していますが、日本版のリリースから日が浅く、英語と比べて日本語の精度がやや劣る場合があります。

例えば、音声生成機能で「横断的」を「よこだんてき」と誤って読み上げるケースや、生成した動画内で日本語の表現が不自然になることがあります。

今後より精度が上がることが予想されますが、重要な場面で利用する際は、生成結果を必ず確認するようにしましょう。

動画・音声生成に時間がかかる

要約やチャット、質問への回答など基本操作は数秒で行われますが、Studio機能の動画・音声の生成には数分程度かかる場合があります。特に、アップロードしたソースの情報量が多いと、より生成に時間がかかることがあります。

また、5分程度の記事をソースにした場合でも、動画や音声に変換すると再生時間が10分以上に延びるケースもあります。効率的に利用するには「概要」形式の選択や、再生時間を短めに設定するなど、細かいカスタマイズを行うのがよいでしょう。

まとめ

今回は、NotebookLMの概要や主な機能、実際の活用例や使い方について詳しくご紹介しました。

NotebookLMの最大の特徴は、「ユーザーがアップロードした情報だけを参照する」という点です。この特性を活かすことで、議事録や社内マニュアルの作成、顧客対応履歴の整理・分析など、社内に蓄積された情報を効果的に活用できます。

ビジネスシーンはもちろん、学習やリサーチなど、さまざまな場面で役立ちますので、ぜひ日々の業務や学習の場にNotebookLMを取り入れてみてください。