2025年2月12日

表記ゆれを防ぐには?表記統一で気を付けたい9つのポイント

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

一つの文章や冊子の中で、同じ意味にもかかわらず複数の表記が混在していることを「表記ゆれ」と言います。

例えば、「こと」と「事」、「行う」と「行なう」、「コンピューター」と「コンピュータ」など、表記にばらつきがあると、読者の混乱を招き、読みやすさや理解しやすさが損なわれる可能性があります。読者がストレスなくスムーズに読める文章にするためには、文章全体の表記を統一し、このような表記ゆれをなくすことが重要です。

そこで今回は、表記ゆれを防ぐために気を付けたい9つのポイントをご紹介します。

表記ゆれを防ぐために気を付けたい9つのポイント

1.漢字とひらがな

表記ゆれが最も発生しやすいのが、漢字とひらがなの使い分けです。

(例)

・「とき」と「時」

・「こと」と「事」

・「ください」と「下さい」

これらの使い分けに迷ったら、「記者ハンドブック」などのガイドラインを参考にしながら、はじめのうちは思いつく範囲でルールを決めていきましょう。

また、社内用語や専門用語はすでに表記が決まっている場合があるため、既存のルールに従うのがよいでしょう。

2.似た意味の漢字

同音異義語の場合、意味を正しく理解していれば問題はありませんが、似た意味を持つ漢字や表記が混在しやすい単語もあります。「この場合にはこちらの漢字を使う」といった基準を明確にしておくとよいでしょう。

(例)

・「生かす」と「活かす」

・「沿う」と「添う」

・「誌面」と「紙面」

3.旧字体・新字体

従来の複雑な「旧字体」を簡略化したものを「新字体」と言い、「常用漢字」とも呼ばれています。旧字体と新字体はどちらも誤りではありませんが、混在しやすいため、「常用漢字表」にもとづいた表記ルールを決めておくとよいでしょう。

特に地名や人名では旧字体が使われることが多いため、固有名詞については旧字体を尊重するのが望ましいです。修正する際は、事前に本人の承諾を得たうえで行いましょう。

また、旧字体の中には、「吉」の上部が「土」になっているものや、「一点しんにょう」の「邉」「邊」など、PCで正しく変換できないものもあります。外字エディタを使って作成することもできますが、印刷時に文字化けするリスクがあるため注意が必要です。印刷会社に依頼する際は、事前に相談しておくと安心です。

▼新字体と旧字体については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

4.カタカナ表記・外来語

カタカナ語は人によって表記が異なることが多く、表記ゆれが発生しやすい傾向があります。

特に、以下の例のように、末尾の音引き「ー」を省略するかどうかは、表記ゆれが起こりやすいポイントです。業界や企業ごとに推奨される表記が異なる場合もあるため、社内での正式な表記ルールを確認しておくとよいでしょう。また、 「ソフトウェア」と「アプリケーション」のように、使い方が似ている言葉の使い分けも整理しておくことで、混乱を防ぐことができます。

(例)

・「コンピュータ」と「コンピューター」

・「プリンタ」と「プリンター」

・「フォルダ」と「フォルダー」

・「ユーザ」と「ユーザー」

さらに、外来語の場合は、 以下のように元の言語によって発音とカタカナ表記が異なるケースもあるため、注意が必要です。

(例)

・「バイオリン」と「ヴァイオリン」

・「ギリシャ」と「ギリシア」

外来語に限らず、「犬・いぬ・イヌ」「猫・ねこ・ネコ」のように、漢字・ひらがな・カタカナが混在する表記もあります。生物学的な名称として使用する場合はカタカナ表記が一般的ですが、一つの文章の中では統一するのが望ましいでしょう。

5.送り仮名

漢字の送り仮名には一定の正誤基準がありますが、例外も存在します。

例えば、「おこなう」は「行う」と表記するのが一般的ですが、「行って(おこなって)」と書くと「行って(いって)」と誤読される可能性があります。そのため、一部の国語辞典では「行なって(おこなって)」という表記も認められています。

また、「取り扱い」「取扱い」「取扱」、「引き継ぎ」「引継ぎ」「引継」など、動詞として使う場合と名詞として使う場合で推奨される表記が異なることもあります。さらに、公用文では統一された基準が設けられているケースもあるため、用途に応じた適切な表記を確認することが重要です。

6.数字の表記

数字の表記は、漢数字と算用数字、全角表記と半角表記、カンマの有無などによって表記ゆれが発生しやすい要素の一つです。

横書きの場合、算用数字(1、2、3…)を使用すると視認性が向上しますが、「一つ」「二つ」「一人」「二人」などの日本古来の数え方をする際は、あえて漢数字を用いることもあります。これは、算用数字が「ひぃ、ふぅ、みぃ…」と読まないためです。媒体の特性や読者層、内容に応じて適切な表記を選び、事前に執筆者とも相談してルールを決めておくとよいでしょう。

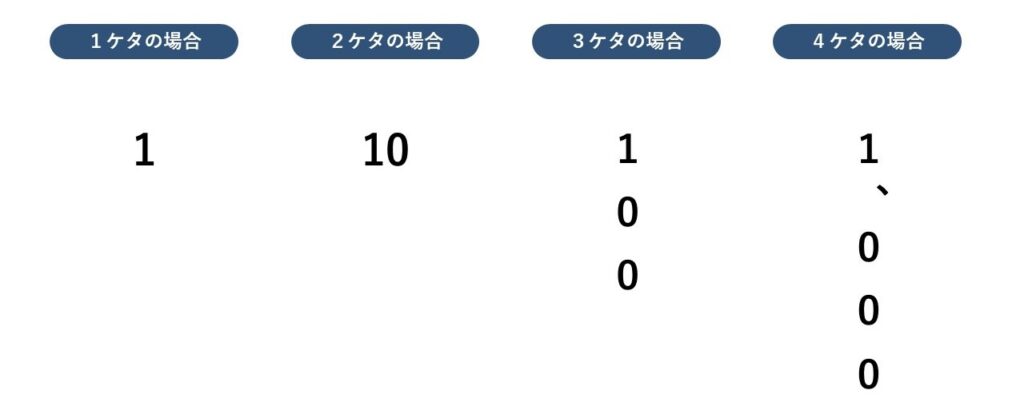

縦書きで算用数字を使う場合、1ケタの数字は1マス分の全角で、2ケタのときは1マス分に半角で横並びに、3ケタ以上の数字は全角で縦に並べることが一般的です。また、4ケタ以上の数字にカンマを入れる場合は、左下よりも右下に配置するほうが視認性が高くなります。

ただし、ケタ数が大きい場合や複雑な数字の場合、縦書きで算用数字を使うと読みにくくなるため、漢数字を使うのが一般的です。その際、「千九百六十五年」と「一九六五年」のどちらで書いても誤りではありません。

7.ルビ(ふりがな)

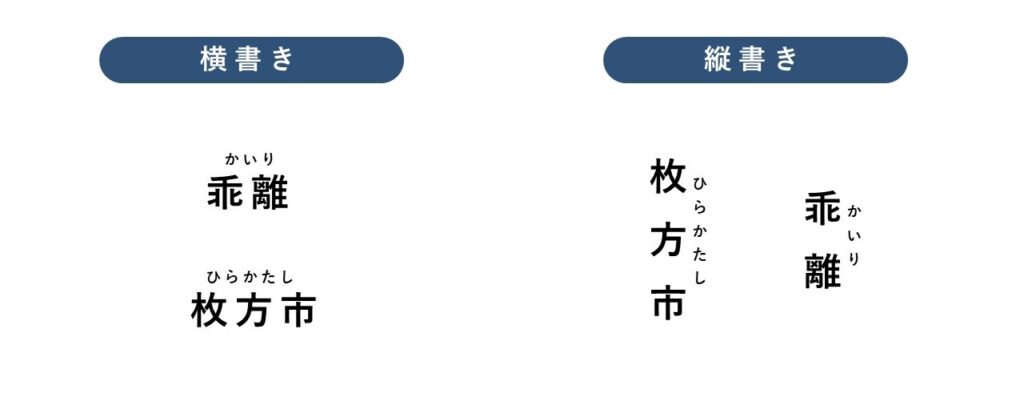

漢字の読み方を示すふりがなのことを「ルビ」と言います。ルビを適切に活用することで、読者がスムーズに読み進めるための手助けになります。どの漢字にルビを振るか、あらかじめ基準を設けておくとよいでしょう。

(例)

・常用漢字外の難読漢字:「乖離(かいり)」「研鑽(けんさん)」「咀嚼(そしゃく)」

・固有名詞: 「田中大樹(たなかひろき)」「枚方市(ひらかたし)」

初出時のみルビを振る方法もありますが、使用頻度が低い感じの場合は、その都度ルビを振ることで読者の負担を軽減できます。「この字、なんて読むんだっけ?」と読者が迷わないよう工夫することが重要です。

特に技術系の文書では専門用語が多く、技術職の人には理解できても、他部署の人には難しい場合もあります。専門用語には積極的にルビを振るとよいでしょう。

また、「放射能」と「放射線」のように、読み方は簡単でも意味の違いがわかりにくい単語については、ルビだけでなく注釈をつけるのも有効です。

8.略語

略語を使用する場合は、読者層や内容に応じて表記を統一するようにしましょう。例えば、「スマートフォン(以下、スマホ)」のように、初出時に正式名称と略称を併記するのも有効な方法です。

(例)

・「スマートフォン」と「スマホ」

・「アプリケーション」と「アプリ」

9.小文字・大文字、全角・半角

小文字と大文字、全角と半角の使い分けも、表記ゆれが生じやすい部分です。あらかじめ表記ルールを設定しておきましょう。

(例)

・「ウェブ」「Web」「WEB」「web」

また、「YouTube」「iPhone」など、大文字と小文字が混在する単語も注意が必要です。これらは固有名詞のため、公式の表記に合わせるようにしましょう。「」や()といった記号も、全角・半角の表記統一が必要です。

表記ゆれを防ぐ方法

表記ルールをまとめる

ここまでご紹介した9つのポイントにおいて表記ルールを決めたら、それらを表にまとめると管理がしやすくなります。

「表記統一表」「表記マニュアル」「表記ルール表」「表記統一リスト」などと呼ばれるこれらの一覧を作成することで、迷ったときにすぐに参照でき、引き継ぎや異動の際にもスムーズに対応できます。

作成方法としては、まず表記ゆれが起こりやすい単語をリストアップし、五十音順に並べます。そのうえで、推奨する表記と使用しない表記、活用例や例外などを記載しておくと実用的です。

ExcelやWordで作成し、担当者間や著者と共有しておくとよいでしょう。

外部のルールやガイドラインを参考にする

表記ルールを決める際、必ずしも明確な正確があるとは限りません。担当者の感覚頼りになってしまうとブレが生じやすいため、信頼できる外部の基準を参考にするのもおすすめです。

【参考となるガイドライン例】

・文化庁|常用漢字表の音訓索引

・文化庁|送り仮名の付け方

・文化庁|外来語の表記

【参考となる書籍例】

・『記者ハンドブック 第14版 ―新聞用字用語集-』(一般社団法人共同通信社 編著)

・『日本語表記ルールブック(第2版)』(日本エディタースクール 編著)

・『日本語スタイルガイド(第3版)』(一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会 編著)

▼公用文の表記ルールについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。

ダブルチェックを行う

文章の見直しは重要ですが、一人でチェックをするとどうしても見落としが発生しやすくなります。

複数人でチェックすることで精度が上がり、表記ゆれを防ぎやすくなります。

Wordの表記ゆれチェック機能を使う

どれだけ厳密に表記ルールを決めても、人の目だけでは確認漏れが発生してしまうこともあります。

そのため、Microsoft Wordの「校閲機能」などの表記ゆれチェックツールを活用するのも一つの方法です。機械的なチェックを併用することで、より正確な表記統一が可能になります。

▼詳しい使い方については、以下の記事でご紹介しています。

まとめ

今回は、表記ゆれを防ぐために気を付けておきたいポイントと、表記統一の具体的な方法についてご紹介しました。一度表記統一表を作成しておけば、長期的に活用できるだけでなく、担当者間での表記ゆれの防止や、引き継ぎの効率化にもつながります。

読者にとっても読みやすく、理解しやすい文章になるため、ぜひ参考にしてみてください。