2025年2月6日

公用文の書き方とは?漢字・ひらがなの表記ルールを解説!

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

公用文とは?

公用文とは、国や自治体、公共団体が発行する文書のことです。

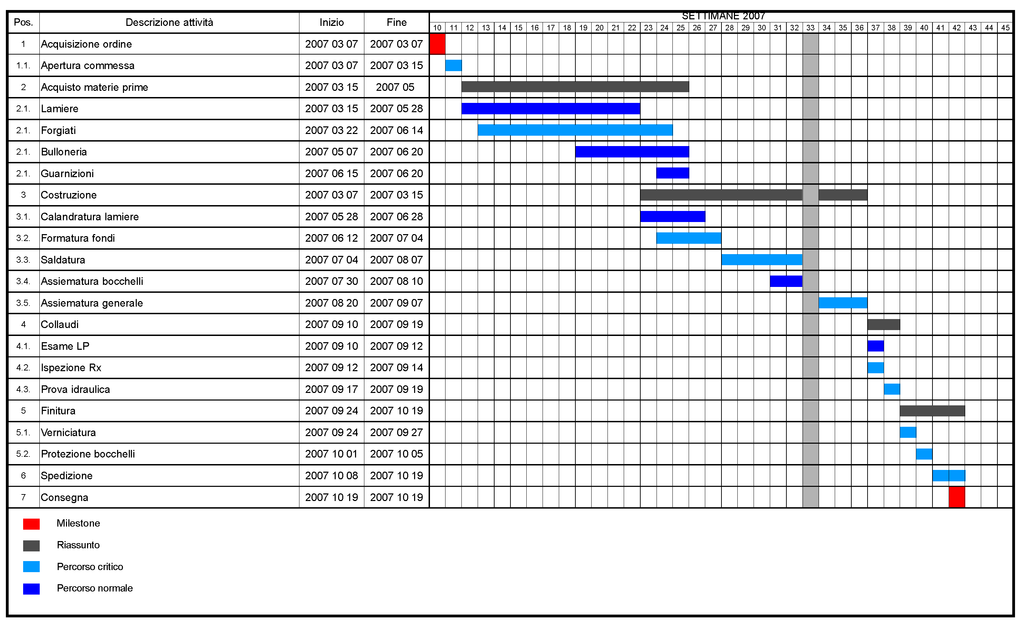

告示や公開資料、広報など、読み手や媒体によって以下のように分類されます。

▼公用文の分類例

| 大別 | 具体例 | 想定される読み手 | 手段・媒体の例 |

| 告示・通知等 | 告示・訓令、通達・通知、公告・公示 | 専門的な知識がある人 | 官報、府省庁が発する文書 |

| 記録・公開資料等 | 議事録・会見録、統計資料、報道発表資料、白書 | ある程度の専門的な知識がある人 | 専門的な刊行物、府省庁による冊子、府省庁ウェブサイト |

| 解説・広報等 | 法令・政策等の解説、広報、案内、Q&A、質問等への解答 | 専門的な知識を特に持たない人 | 広報誌、パンフレット、府省庁ウェブサイト、同SNSアカウント |

※公用文作成の考え方(建議)より一部抜粋・作成

公用文は公的機関が発信する正式な文書であるため、一般の書籍や出版物とは推奨される表記が異なり、公用文ならではのルールや手引きが設けられています。

しかし近年では、読み手や媒体の多様化にともない、公用文であっても目的や対象に応じて、よりわかりやすく親しみやすい表現が求められるようになっています。

例えば、法令に準ずる「告示・通知等」は、原則として公用文の表記ルールに則る必要がありますが、一方で「記録・公開資料等」では、正確性を保ちつつもわかりやすいようにかみ砕いた表現が推奨されています。また、「解説・広報等」に関しては、幅広い読者を想定し、より読みやすさを重視した書き方が認められています。

公用文においても、その目的や種類、想定する読者に応じて適切な表現を工夫することが重要です。

読み手に伝わる公用文作成の条件

文化庁の『新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告) 』では、公用文を作成する際のポイントとして、「正確に書く」「わかりやすく書く」「気持ちに配慮して書く」という3つが示されています。ここでは、それぞれのポイントについて詳しくご紹介します。

正確に書く

公用文は公的機関が発するものであり、常に正確な文章であることを前提に読まれます。情報に誤りや不足がないよう、必要や内容を適切に取捨選択しながら正確に書くことが求められます。

特に「告示・通知等」は、読み手に対して一定の影響力を持つため、法令などと同様に公用文の表記ルールに従い、表記ゆれを防ぎ、誤読や複数の意味に解釈できるような表現は避けなければいけません。

また、「解説・広報等」のように親しみやすい表現が求められる文書であっても、情報の性格性を損なわないように注意が必要です。難解な表現を言い換える際も、原文の意味を適切に保持するようにしましょう。

さらに、読み手が元の情報や資料をすぐに確認できるよう、関連リンクを設けるなどの工夫も大切です。

わかりやすく書く

公用文は幅広い読者が目にするため、誰が読んでも理解しやすい文書であることが求められます。

特に「解説・広報等」は、専門知識を持たない読者も想定されるため、専門用語や難しい表現は避け、言い換えや注釈、具体例を用いることが重要です。また、図表やデザインを活用することで、より直感的に理解しやすくなります。

一方で、正確性を重視するあまり、詳細な説明を過剰に盛り込むと、必要な情報が埋もれてしまう可能性があります。伝えるべき情報を精査し、「正確さ」と「わかりやすさ」のバランスを取ることが理想的です。

気持ちに配慮して書く

公用文は今後さらに多様な媒体で発信され、より幅広い読者が目にする機会が増えると考えられます。

そのため、対象読者を限定しない表現を心がけ、できるだけ広く使われている言葉を選ぶことが重要です。また、誰に対しても敬意が伝わるような表現を用いることも求められます。

ただし、わかりやすい書き方であればそれでよいというわけではありません。年齢、性別、国籍、地域の違いなどに配慮し、書き手の主観が入り込んでいないか、読み手に違和感や不快感を与えないかを慎重に確認しましょう。

さらに、形式的には問題のない言葉であっても、誤解を招きやすい表現や本来の意味と異なる使われ方をしている言葉については、別の表現に置き換えるのがよいかもしれません。

公用文における漢字の使い方

公用文では、原則として「公用文における漢字使用等について」(平成22年内閣訓令第1号)に基づき、常用漢字表に掲載されている漢字・音訓(読み方)・字体を使用することが定められています。

▼代名詞の表記

(例) おれ → 俺 かれ → 彼 だれ → 誰 なに → 何

ぼく → 僕 わたし → 私 われわれ → 我々

▼副詞・連体詞の表記

(例) あまり → 余り いたって → 至って おおいに → 大いに おそらく → 恐らく

がいして → 概して かならず → 必ず かろうじて → 辛うじて

きわめて → 極めて ことに → 殊に じつに → 実に すでに → 既に

すべて → 全て たいして → 大して たえず → 絶えず たがいに → 互いに

ただちに → 直ちに たとえば → 例えば ついで → 次いで つとめて → 努めて

ただし、地名や人名などの固有名詞には、常用漢字表にない漢字の使用が認められています。特に人名については、本人の意思を尊重すべきとされており、必要に応じてルビを振るなどの配慮が求められます。

▼公用文における数字・記号の書き方については、以下の記事でご紹介しています。

常用漢字表にない漢字・読み方の表記方法

常用漢字表に掲載されていない漢字や、採用されていない読み方は、できるだけ使用を避けるのが基本です。その場合、以下のような方法で対応します。

1.ひらがなで表記する

常用漢字表にない訓読みの漢字は、原則としてひらがなで表記します。

(例) 敢えて → あえて 予め → あらかじめ 或いは → あるいは いまだ → 未だ

謳う → うたう 嬉しい → うれしい 概ね → おおむね 自ずから → おのずから

叶う → かなう 叩く → たたく 止める/留める → とどめる 経つ → たつ

為す → なす 則る → のっとる 捗る → はかどる 以て → もって

依る/拠る → よる 宜しく → よろしく 坩堝 → るつぼ

また、音読みの熟語も、意味が通じる場合はひらがなで表記します。

(例) 斡旋 → あっせん 億劫 → おっくう 痙攣 → けいれん 御馳走 → ごちそう

颯爽 → さっそう 杜撰 → ずさん 石鹸 → せっけん 覿面 → てきめん

咄嗟 → とっさ 煉瓦 → れんが

常用漢字表にない動植物の名称については、一般語ではひらがな、学術的な名称ではカタカナを用います。

(例) 鼠 → ねずみ/ネズミ 駱駝 → らくだ/ラクダ 薄 → すすき/ススキ

2.読みが同じで、意味の通じる常用漢字に置き換える

読み方が同じで、意味の通じる常用漢字がある場合は、それに置き換えます。

(例) 活かす → 生かす 威す/嚇す → 脅す 伐る/剪る → 切る 口惜しい → 悔しい

歎く → 嘆く 拓く → 開く 解る/判る → 分かる 仇 → 敵 手許 → 手元

想い → 思い 哀しい → 悲しい 真に → 誠に

3.別の言葉に言い換える

同じ意味を持つ別の熟語がある場合は、それらに言い換えて表記します。

(例) 隘路 → 支障/困難/障害 軋轢 → 摩擦 竣工 → 落成/完工

捺印 → 押印 誹謗 → 中傷/悪口 逼迫 → 切迫

また、同じ意味で、よりわかりやすい言い方がある場合にはそちらを使用しましょう。

(例) 安堵する → 安心する/ほっとする 陥穽 → 落とし穴 狭隘な → 狭い

豪奢な → 豪華な/ぜいたくな 誤謬 → 誤り 塵埃 → ほこり

脆弱な → 弱い/もろい 庇護する → かばう/守る 畢竟 → つまるところ

酩酊する → 酔う 凌駕する → しのぐ/上回る 漏洩する → 漏らす

4.常用漢字表にない漢字のみをひらがなにする

どうしても言い換えが難しい場合は、常用漢字表にない漢字のみをひらがなにし、漢字とひらがなを併せて表記することが認められています。

(例) 改竄 → 改ざん 牽引 → けん引 口腔 → 口くう

招聘 → 招へい 酉の市 → とりの市

化学用語などは、カタカナを交えて表記することもあります。

(例) 燐酸 → リン酸 沃素 → ヨウ素 弗素 → フッ素

5.ふりがな・読み仮名を付ける

常用漢字表にない漢字・読み方をやむを得ず使用する場合は、必ずふりがなを付けるようにします。

その際、原則として常用漢字表にない漢字・読み方のみにふりがなを付けるとされていますが、読みやすさの観点から熟語全体にふりがなを付けることも認められています。

該当の漢字が出てくるたびにふりがなを付けるのではなく、初出の際に付けるなどのルールを決めておきましょう。

(例) 目標へ 邁 進する 未来を 拓 く

また、入力ソフトの設定や形式などによってふりがなを付けるのが難しい場合は、括弧内に読み仮名を記載する方法もあります。その場合、常用外漢字だけでなく熟語全体の読み仮名を示したほうがわかりやすいでしょう。

(例) 目標へ邁進(まいしん)する 未来を拓(ひら)く

常用漢字であってもひらがなで書く語句

常用漢字表に掲載されている語句は、原則として漢字で表記します。しかし、一部の語句については例外的にひらがなで書くことが推奨されているものもあります。

1.助詞(副助詞)・助動詞

程度を表す「くらい」「ほど」といった助詞(副助詞)や「~のようだ」「~ない」などの助動詞の一部は、常用漢字であってもひらがなで表記します。

副助詞とは、「くらい」「まで」「ほど」などさまざまな語句の後ろに付いて意味を添える役割を持つ助詞のことです。

引用:漢字?ひらがな?使い分けに迷ったときの7つのポイント

また、「等」という助詞は、常用漢字表の読み方に従って、「など」と読む場合はひらがな、「とう」と読む場合は漢字で表記します。

(例) 位 → くらい 程 → ほど

等 → など(「とう」と読む際は漢字で「等」と表記)

2.補助動詞・補助形容詞

「学校へ行く」「映画を見る」など、実際の動作を表す動詞は常用漢字であれば原則漢字で書きますが、「持っていく」「やってみる」のように補助的な意味で使う動詞や形容詞はひらがなで表記します。

(例) ~て行く → ~ていく ~て頂く → ~ていただく ~て来る → ~てくる

~て下さる → ~てくださる ~て見る → ~てみる

~て欲しい → ~てほしい ~て良い → ~てよい

3.形式名詞

「うれしいこと」「お忙しいところ」など、実質的な意味を持たず、形式的に使われる名詞はひらがなで表記します。一方で、「事の重大さに気が付いた」「家を建てる所」など、名詞本来の意味を持つ場合は漢字で書きます。

(例) 上 → うえ 内 → うち 事 → こと 為 → ため

通り → とおり 時 → とき 所/処 → ところ

物/者 → もの 筈 → はず 方 → ほう 訳 → わけ

4.指示代名詞

「これ」「それ」などの指示代名詞は、ひらがなで表記します。

(例) 此れ → これ 其れ → それ 此処 → ここ

其処 → そこ 何処 → どこ

5.接尾語

語の末尾につく接尾語は、基本的にはひらがなで表記します。

(例) 二人共 → 二人とも 私達 → 私たち 僕等 → 僕ら

惜し気もなく → 惜しげもなく 弱味 → 弱み

6.漢字本来の意味が薄れている語句

「おはよう」「こんにちは」など、元の漢字の意味が薄れている語句は、ひらがなで書きます。

(例) 有難う → ありがとう(「有り難い」は漢字で書く)

お早う → おはよう 今日は → こんにちは 逆様 → 逆さま

7.当て字

「流石」「素晴らしい」など、当て字の語句はひらがなで書くのが一般的です。

また、「明後日(あさって)」「十八番(おはこ)」のように、熟語としての読み方が常用漢字表に掲載されていない場合は、「みょうごにち」「じゅうはちばん」と音読みでのみ使用します。

(例) 何時 → いつ 如何 → いかん 思惑 → 思わく 流石 → さすが

素晴らしい → すばらしい 煙草 → たばこ 一寸 → ちょっと

普段 → ふだん 滅多 → めった

8.法令がひらがなで書かれている場合

常用漢字であっても、法令の中でひらがなで書かれている場合は、法令にならってひらがなで表記します。

(例) 虞 → おそれ 且つ → かつ 但し → ただし

但書 → ただし書 外/他 → ほか 因る → よる

語句によって異なるもの

1.接続詞

接続詞は基本的にはひらがな表記ですが、一部漢字で書くものもあります。

▼ひらがなで書く接続詞

(例) 追って → おって 且つ → かつ 然し → しかし 然し乍ら → しかしながら

又 → また 従って → したがって それ故 → それゆえ 但し → ただし

更に → さらに(副詞の「更なる」は漢字)

▼漢字で書く接続詞

(例) および → 及び ならびに → 並びに または → 又は もしくは → 若しくは

2.接頭語

接頭語である「御」は、「お」と読む場合はひらがな、 「おん」や「ご」と読む場合は漢字で表記します。

(例) 御菓子 → お菓子 御願い → お願い

ご挨拶 → 御挨拶 ご案内 → 御案内 ご意見 → 御意見

ただし、常用漢字表にない漢字を含む場合には、「御」の読み方にかかわらず、「御」も含めてすべてひらがなで書きます。

(例) 御馳走 → ごちそう 御尤も → ごもっとも

3.連体詞

「この~」「その~」など、名詞を修飾する連体詞は、基本的にひらがなで書きますが、「我が~」「去る~」など一部の語句は漢字で書きます。

▼ひらがなで書く連体詞

(例) 在る~ → ある~ 如何なる → いかなる 所謂 → いわゆる

此の~ → この~ 其の~ → その~

▼漢字で書く連体詞

(例) きたる~ → 来る~ さる~ → 去る~ わが~ → 我が~

送り仮名の付け方

送り仮名は、原則として「送り仮名の付け方(昭和 48 年内閣告示第2号)」に従って表記しますが、読み間違える可能性がない語句については、一部送り仮名を省略することが認められています。

送り仮名を省略する名刺として186語が定められており、以下にその一部をご紹介します。

(例) 入替え 受入れ 受渡し 打合せ 売上げ 売場 置場 買取り 切替え 組立て

締切り 仕分 立入り 手続 問合せ 取扱い 取替え 取消し 取締り 引換え

引継ぎ 引取り 見積り 申込み 持込み 呼出し 割増し

なお、「売り上げる」「問い合わせる」など、動詞として使用する場合は、原則として送り仮名を省略せず、「送り仮名の付け方(昭和 48 年内閣告示第2号)」に従って表記します。

また、「解説・広報等」において、送り仮名を省略しない方が読みやすいと判断される場合には、「打ち合わせ」「仕分け」のように送り仮名を省略せずに表記することも可能です。

まとめ

今回は、「公用文作成の考え方(建議)」と「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告) 」をもとに、公用文の書き方やポイント、表記ルールについてご紹介しました。

公用文の中でも、「告知・通知等」や「記録・公開資料等」においては、その専門性や読者層、影響力などから、今回ご紹介した公用文のルールに従って書くことが推奨されています。一方で、幅広い読者へ向けた「解説・広報等」においては、表記ルールを厳密に守ることよりも、読みやすさを優先することが求められます。

公用文のルールを踏まえつつ、目的や掲載媒体、読者に応じた適切な書き方を工夫することが重要です。また、今回ご紹介した公用文のルールを参考に、独自の表記ルールを定めることも効果的ですので、ぜひ活用してみてください。

▼表記ゆれを防ぐポイントについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。