2025年3月27日

広報誌・機関誌・社内報の作り方とは?誌面設計の基本と手順を解説!

目次 ▼

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。

広報誌、機関誌、社内報などの冊子を制作する際、まずはじめに行いたいのが「誌面設計」です。

誌面設計とは、1ページあたりの行数や文字サイズ、余白の広さなど、誌面を構成する要素を決め、フォーマットを作成する作業のことを指します。

誌面設計は、一般的に制作会社やデザイナーが担当することが多いですが、基本的な要素や流れを理解しておくことで、ラフ作成やレイアウト決めにも役立ち、制作会社ともスムーズにやりとりができるようになります。

そこで今回は、誌面設計に必要な要素と、実際の設計手順についてご紹介いたします。

誌面を構成する要素

まずは誌面設計を行ううえで、押さえておきたい基本的な要素について解説していきます。

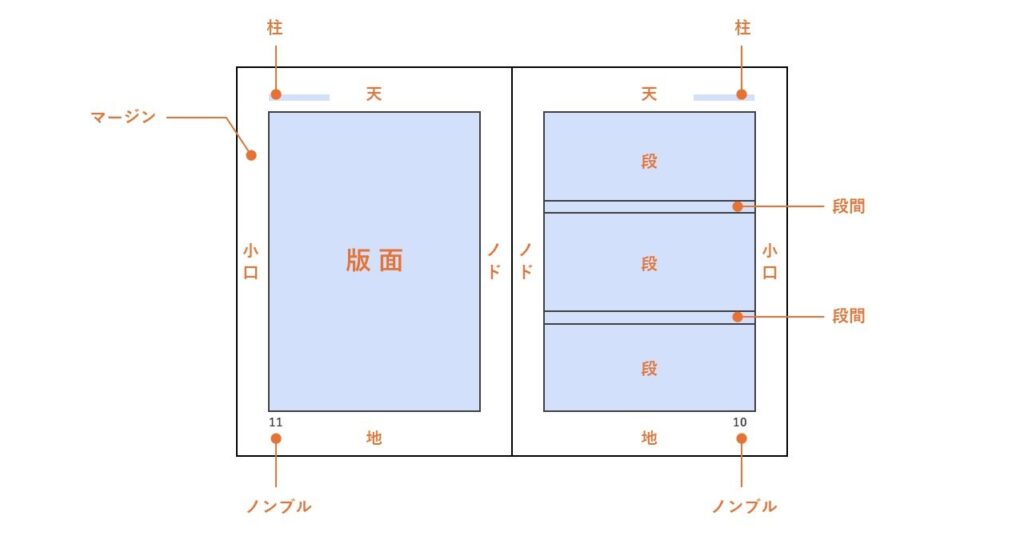

版面(はんづら)

版面(はんづら)とは、ページ内で、文章や図、写真などを配置するレイアウト部分を指します。

どの程度のスペースを確保するかによって誌面の印象が大きく変わるため、バランスを考慮することが重要です。

マージン(余白)

マージンとは、版面の外側にある余白のことを指します。

一般的にマージンにはテキストや図などは配置しませんが、書籍や雑誌の場合はページ番号や柱を入れることもあります。

天(てん)

天とは、本や冊子を見開いたときの上部を指します。

地(ち)

地とは、本や冊子を見開いたときの下部を指します。

ノド

ノドとは、本や冊子を見開いたときの内側(=綴じ側)を指します。

小口(こぐち)

小口とは、本や冊子を見開いたときの外側(=持ち手側)を指します。

ノンブル

ノンブルとは、ページ番号のことを指します。通常、マージン部分の端に配置されます。

柱(はしら)

柱とは、書籍・雑誌の各ページのマージン部分に入れる書名・章・節・項目などのことを指します。奇数ページ・偶数ページの両方に配置する「両柱」と、片方のページのみに配置する「片柱」があります。

級

級とは、文字のサイズを表す単位です。

文字サイズを表すには「ポイント(pt)」という単位もありますが、印刷やデザインでは主に「級(Q)」という単位が使われます。ポイントはインチ体系に基づいた単位であるのに対し、級はメートル法に則って設定されており、厳密にはポイントと級で文字のサイズが異なります。

▼ポイントと級の違いについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。

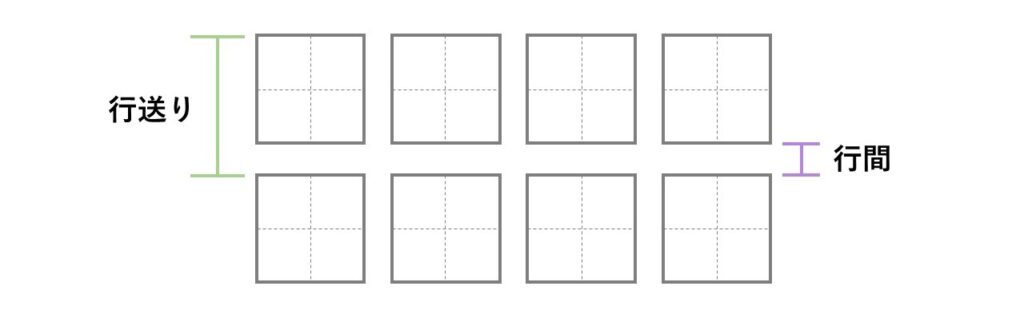

行送り

行送りとは、行の一番上から次の行までの長さ(文字サイズ+行間)を指します。「歯送り」とも呼ばれ、「歯(H)」という単位で表されます。

▼以下の記事では、行送りについても詳しくご紹介しています。

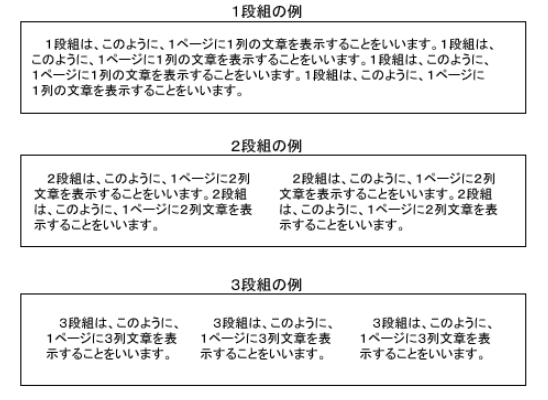

段組み

段組みとは、縦組み/横組みに限らず、ページ内の文章を複数のブロック(段)に分割するレイアウト方法を指します。行が長くなると読みづらくなるため、段組みによって行末から行頭への視線の移動を短縮し、可読性を向上させます。

誌面設計の手順

1.判型を決める

判型とは、書籍や冊子の仕上がりサイズのことです。

まずは、A4やB5といったサイズを設定します。

2.組み方向を決める

組み方向には、文字を縦に読ませる縦組みと、横に読ませる横組みがあります。

日本語は縦組みと横組みのどちらでも読むことができる言語ですが、アルファベットや数字を多く使用する際には横組みのほうが適していると言えるでしょう。内容や読者層にあわせて選択することが大切です。

3.マージン(余白)を決める

次に、ページ内の余白であるマージンを設定します。A5サイズの場合、上下左右それぞれ約20mmが目安ですが、天・地のマージンは、柱やノンブルの有無に応じて調整しましょう。

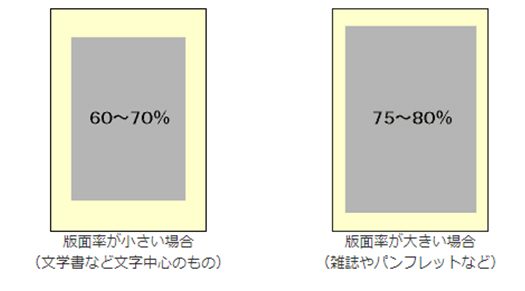

マージンを決めることで、版面の大きさが確定します。ページ内で版面が占める割合を「版面率」と言い、版面率が高いと情報量が多くにぎやかな印象になります。一方、版面率が低いと余白が広がり落ち着いた印象を与えます。

ただし、版面率が高すぎると余白が少なくなり、読者に圧迫感を与える可能性があります。逆に、版面率が低すぎると余白が広くなるため、1ページに掲載できる情報量が限られてしまう点には注意が必要です。

例えば、小説やエッセイなどの読み物はマージンを多めにとる、雑誌・新聞のように多くの情報を掲載する媒体ではマージンを狭めて情報密度を高めるなど、用途や読者対象にあわせて設定するとよいでしょう。

一般的に、書籍など文字中心の場合は版面率60%~70%、雑誌やパンフレットでは75%~80%程度が目安となっています。

4.本文の文字サイズを決める

マージンと版面が決まったら、本文の文字サイズを決めます。

A4サイズの冊子では、12~14級が一般的です。

5.一行あたりの文字数を決める

版面のサイズと文字サイズが決まると、一行に何文字入るかが算出できます。

例えば、13級の場合、 1級=0.25mmのため、「13級×0.25mm」で文字サイズが3.25mmであることがわかります。この数値を版面の横幅で割ることで、一行あたりに収まる文字数を計算することができます。

一般的に、一行あたりの文字数が40字を超えると、視線の移動が大きくなり、可読性が低下しやすくなります。そのため、文字数が多くなる場合は段組みを取り入れるなどの工夫をするとよいでしょう。

6.行送り・行間・行数を決める

次に、行送りを設定します。行送りは「文字サイズ+行間」を指し、行間が狭すぎると文字が詰まって読みにくくなるだけでなく、ルビを配置するスペースも確保できません。そのため、行間は級数の約1.6倍を目安に開けておくとよいでしょう。例えば、文字サイズが13級の場合、「13級×1.6=20.8」となり、最適な行送りは21歯となります。

また、一行の文字数が多い場合は行送りを広めに、反対に少ない場合は行送りを狭目に調整すると、視線の流れがスムーズになり、読みやすさが向上します。

文字サイズと行間が決まることで、版面内に配置できる行数も自然と決まってきます。

7.段数・段間を決める

一行あたりのテキスト量が多い場合は、段組みを活用して文章を分割します。判型にもよりますが、2段組みか3段組みが一般的です。

また、段数が2段以上の場合、段と段の間に「段間」が生まれます。段間が狭すぎるとかえって読みにくくなるため、2文字分以上は空けておくと可読性が向上します。

▼誌面レイアウトには、避けたほうがよい配置もあります。以下の記事もあわせて参考にしてください。

まとめ

今回は、誌面を構成する基本要素と誌面設計の具体的な手順についてご紹介しました。

誌面設計は、一度フォーマットを作成してしまえば、毎回のレイアウト作業が大幅に効率化されます。

また、広報誌や機関誌、社内報では、全ページ同じレイアウトでは単調になり読者が飽きてしまうため、基本の誌面設計は保ちつつ、コーナーごとに変化をつけるのがおすすめです。

ぜひ、誌面設計のポイントを押さえて、読みやすく魅力的な冊子づくりに役立ててください。