2025年5月30日

実は世界共通!マニュアルや取説で使われる「禁止・警告・指示」マークの意味

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

「禁止」「警告」「指示」マークは世界共通

製品マニュアルや取扱説明書で目にする「禁止」「警告」「指示」などのマーク。実はこれらはすべて「ISO」という国際規格で定められた、世界共通のマークです。

ISOとは、「International Organization for Standardization(国際標準化機構)」の略称で、スイスのジュネーブに本部を置く非政府組織です。この機構は、国際的な基準となる規格を制定し、各国での基準のばらつきをなくす役割を担っています。例えば、一つの製品に対する安全基準が国ごとに異なっていると、輸出入時に問題が生じたり、ユーザーの安全性が脅かされたりするおそれがあります。

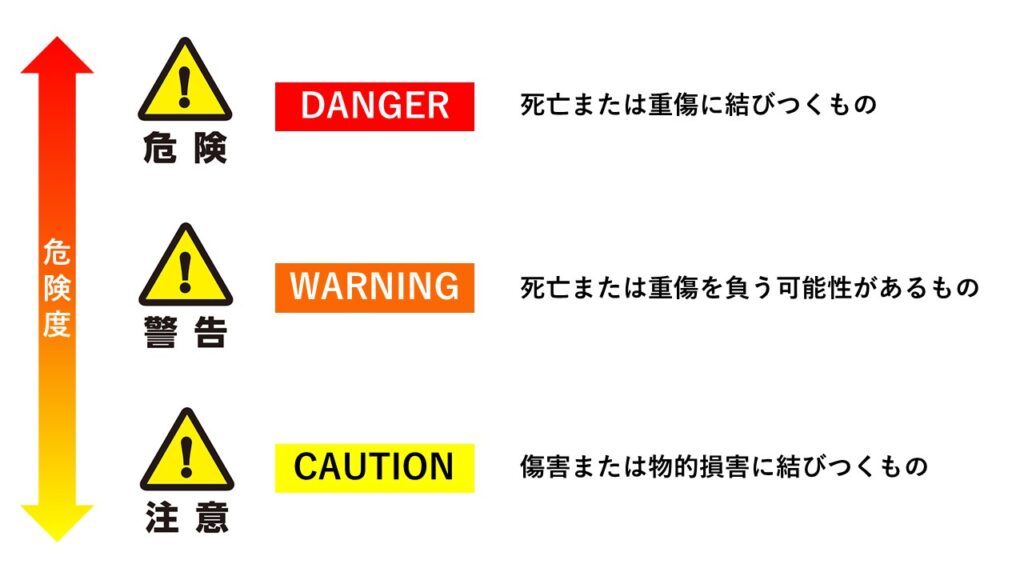

そこで、こうした課題を解決すべく、世界共通の基準を設けるために「ISO規格」という国際的な規格が制定されているのです。ISO規格にはそれぞれ番号が付けられており、今回ご紹介する「禁止」「警告」「指示」マークは、主に「ISO7001」や「ISO7010」といった規格で定められています。

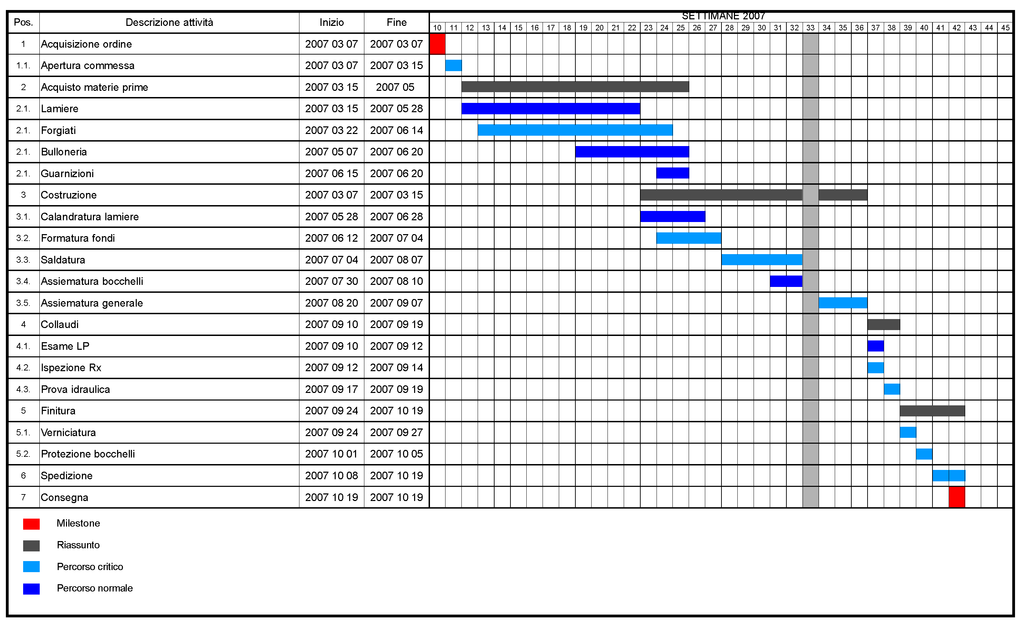

ISO規格は、「できるだけ単語に依存せずに理解できる安全情報を伝える」という考え方に基づいて設計されています。形状や色の組み合わせによって、マークの種類と意味が直感的に識別できるように工夫されているのが特徴です。

上記の形と色の組み合わせを使用すれば、標識内に記載する記号やピクトグラムはオリジナルで作成することも可能ですが、ISO規格に登録するためにはデザインや形状に細かい規定があります。

また、マークの意味が誤って伝わることによる事故を防ぐため、ISOでは 「正解率85%以上、かつ重大な読み間違いが5%以下」 である標識のみをISO企画として認めるという規定を設けています。つまり、正確に伝わることが必須条件です。

もちろん、オリジナルで作成せず、すでにISO規格で定められている記号やピクトグラムをそのまま使用することも可能です。

なお、日本には「JIS」という国家規格も存在します。JISは 「Japanese Industrial Standards(日本産業規格) 」の略称で、 国際規格であるISOをベースに日本語に翻訳され、国内向けに整備されたものです。

今回は、製品マニュアルや取扱説明書でよく使われる「禁止標識」「警告標識」「指示標識」について、詳しくご紹介していきます。

禁止標識(禁止マーク)

赤い円に斜線が入ったデザインで示される禁止標識は、その名のとおり特定の行動や行為を禁止することを表します。赤は目に留まりやすく、注意を引き付けやすい色と言えます。

マニュアルや取扱説明書では、「火気厳禁」「立入禁止」「接触禁止」などの表示によく使用されます。

代表的な禁止標識の例は、以下のとおりです。

警告標識(警告マーク)

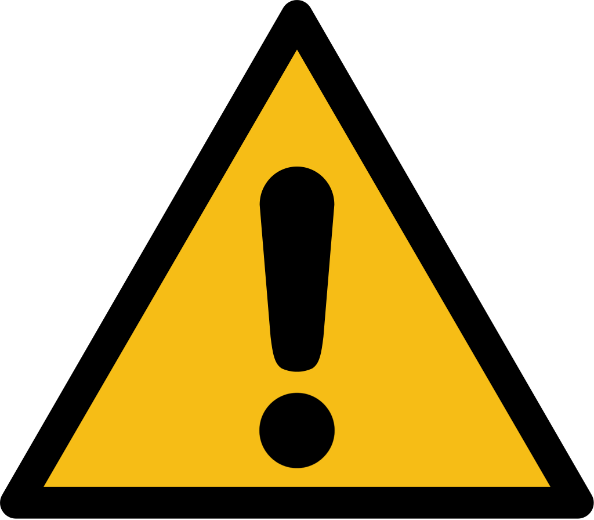

黄色の正三角形で表示される警告標識は、危険を知らせたり注意喚起をしたりするためのマークです。黄色と黒の組み合わせは視認性が高く、注意を促すのに適した配色と言えます。

マニュアルや取扱説明書では、高温・発火・感電などの注意喚起として使われることが多いです。

また、「!」(エクスクラメーションマーク)とともに用いられる「危険」「警告」「注意」の表示には、それぞれ危険度に応じた使い分けがあり、以下のように区別されています。

代表的な警告標識の例は、以下のとおりです。

指示標識(指示マーク)

青い円で示される指示標識は、「必ずしなければならない」行動を指示するマークです。ここで気を付けたいのは、「してください」といった任意の意味ではなく、「する義務がある」という強制の意味を持つという点です。

マニュアルや取扱説明書では、「電源プラグを抜く」「換気をする」など、安全確保のために従うべき行動を伝える際によく使用されます。

以下に、よく使われる指示標識の例をご紹介します。

まとめ

今回は、「禁止標識」「警告標識」「指示標識」の意味と、マニュアルや取扱説明書でよく使われる標識についてご紹介しました。

これらのマークは、世界共通のルールとしてISO規格で定められており、ユーザーの安全を守るために欠かせないものです。マニュアルや取扱説明書では、万が一の事故を防ぐため、あらゆるリスクを想定し、適切な警告や指示を盛り込む必要があります。

なお、ISO規格には今回ご紹介した「禁止標識」「警告標識」「指示標識」のほかにも、「安全標識」や「火気安全標識」などがあります。これらは災害や火災などの非常時に身を守るための標識で、ピクトグラムとあわせて使われるケースも多く見られます。

ピクトグラムについては、以下の記事で詳しくご説明していますので、こちらもあわせてぜひご覧ください。